해외투자 자산 환차손 줄이는 법

■ 경제+

어? 수익률이 왜 마이너스지?

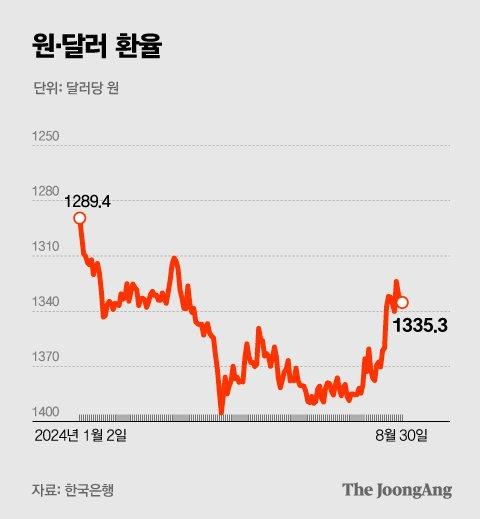

내가 산 해외 주식이 주가는 별로 변한 게 없는데, 자고 일어나니 수익률이 마이너스가 된 경험을 한 투자자가 적지 않다. 범인은 환율. 최근 1400원을 넘보던 달러 당 원화값(이하 원-달러 환율로 표기)이 1300원 초중반까지 떨어지면서 환차손이 발생한 것이다. 이처럼 내가 산 해외의 주식 가격이 올라도 환율 때문에 손해를 볼 수도 이익을 볼 수 있다. 예를 들어 2022년 이후에 미국 증시의 대표 지수인 스탠더드앤드푸어스(S&P500)에 투자한 경우, 환오픈이 환헤지보다 2배나 많이 벌었다. 자산 가치뿐만 아니라 환율의 변동까지 신경 써야 하는 이유다.

━

환차손 막는 헤지, 큰 비용…환율 오판 땐 ‘배보다 배꼽’

머니랩 ETF 연구소에서는 환헤지의 원리와 아주 쉬운 비용 계산 방법을 소개한다. 특히 최근 원-달러 환율이 요동치고 있는 만큼, 환율 예측이 쉽지 않더라도 전략이 필요한 시기다. 이에 자산운용사의 전문가들과 함께 환오픈·환헤지 전략을 알아봤다.

◆울타리? 헤지(H)와 언헤지(UH)= 헤지는 영어로 ‘울타리(hedge)’란 뜻이다. 환율 변동으로 생기는 손해를 방지하기 위해 울타리로 쐐기를 박아 가격을 가둬서 움직이지 않게 하는 것이다. 이렇게 하면 내가 투자한 자산의 가격 변동만 수익률에 반영된다. 반대로 환오픈(open)은 말 그대로 울타리를 활짝 열어 환율 변동에 노출시키는 방식이다.

|

김경진 기자 |

기본적으로 해외 자산에 투자할 때 지금보다 원-달러 환율이 오를 거라고 생각하면(원화 가치 하락, 달러 가치 상승) ‘환오픈’ 전략을, 반대로 앞으로 환율이 내려갈 거라고 생각한다면(원화 가치 상승, 달러 가치 하락) ‘환헤지’ 전략을 선택하면 된다. 쉽게 예를 들어 1330원 수준인 환율이 1400원으로 갈 거라 생각하면 환오픈을, 1200원대로 갈 거라고 생각한다면 환헤지를 하면 된다.

통상적으로는 금리가 오르면 해당국 통화는 ‘강세’가 된다. 미국은 코로나19로 한동안 저금리 정책을 펴고 재정을 풀다가 인플레이션이 불거지자 빠르게 금리를 올려 왔다. 이에 따라 2022년 이후에는 달러가 강세였던 만큼 환오픈 투자가 더 큰 이익을 봤다. S&P500 기준으로 2022~2024년 상반기까지 환오픈으로 투자한 사람은 32% 수익률을 냈지만, 환헤지를 한 사람의 수익률은 14%밖에 되지 않았다. 환율 효과로 수익률이 2배 넘게 차이 난 것이다.

하지만 늘 환오픈이 유리했던 건 아니다. 조금만 과거로 거슬러 올라가 2017년 1월~2018년 3월까지 S&P500의 환오픈과 환헤지 수익률을 비교해 보면, 환헤지로 투자한 사람은 18%를 벌었지만 환오픈 투자자는 4%밖에 벌지 못했다.

━

해외 투자 많은 국민연금…주식 100% 환헤지 안 해

◆울타리 치기엔 비용이 든다=무엇보다 환헤지는 공짜가 아니다. 환헤지에 내야 하는 비용은 크게 두 가지다.

|

김경진 기자 |

|

김경진 기자 |

첫째는 실제로 매니저들이 헤지 계약을 체결하는 과정에서 발생하는 비용이다. 이 비용은 상장지수펀드(ETF) 보수를 살펴보면 쉽게 알 수 있다. ‘RISE 미국 S&P500 ETF’의 (UH:언헤지)와 (H:헤지)의 비용을 살펴보면 총보수 비용이 UH는 0.11%이고, H는 0.25%다. 0.14%포인트 차이가 나는데, 이 부분을 대략 헤지를 위한 계약 비용이라고 볼 수 있다.

하지만 이보다 큰 두 번째 ‘숨은 비용’이 있다. 환헤지를 하는 방법을 간단히 보면, 현물환율(S·현재 환율)로 환전해 해외 자산을 매입하고 선도환율(F·미래의 환율)로 환헤지 계약을 체결한다. 이 계약을 통해 미래 시점 원-달러 환율을 선도환율(F)로 고정해 환율 변동 위험을 헤지할 수 있다. 이때 1년 뒤 선도환율에는 약 1년간의 무위험 이자율(기준금리) 등이 반영되는데, 각 통화에 반영되는 두 국가의 이자율 차이 만큼(스와프포인트)이 환헤지 비용으로 수익률에 영향을 준다.

|

김경진 기자 |

복잡해 보이지만 비용 계산은 간단하다. 헤지하려는 통화 국가의 기준금리와 한국(원화) 기준금리 차이를 구하면 된다.

원-달러 환헤지를 생각해 보자. 한국 기준금리(3.5%)와 미국 기준금리(5.5%)가 약 2%포인트 차이가 나므로, 환헤지를 위한 기회비용도 연 2% 내외가 된다. 반면에 기준금리가 우리나라보다 낮은 통화와 헤지를 하게 되면 오히려 ‘이익(프리미엄)’을 볼 수 있다.

◆복잡한 헤지상품, 비용 꼭 따져 봐야=최근엔 달러뿐만 아니라 엔화 등 각국의 통화가 요동치면서 다양한 외환 전략을 구사하는 상품이 나와 있기 때문에 비용을 더 꼼꼼히 살펴야 한다.

대표적으로 일본에 상장된 미국 국채에 투자하는 상품들이다. 채권 금리 하락에 따른 자본차익도 먹고 향후 일본 금리가 올라가 엔화 강세가 되면 추가 차익도 얻을 수 있는 전략을 구사하는 상품들로, ‘일석이조’ 같지만 복잡한 헤지 전략이 들어가 숨은 비용이 만만치 않다.

자세히 살펴보면 이 상품들은 원-엔 환오픈 상품인데도 ‘(H)’가 붙어 있다. 엔화와 원화는 환오픈이지만, 엔-달러는 환헤지를 하는 구조이기 때문이다. 문제는 앞서 설명했던 것처럼 미국 기준금리와 일본 기준금리의 차이가 크기 때문에 꽤 큰 비용이 발생한다는 것이다. 미국 기준금리는 현재 5.5%이고 일본은 0.25%다. 따라서 이 상품의 연간 환헤지 비용은 약 5% 내외에 달한다.

━

주식도 환차손 걱정된다면…투자금액별 ‘반·반’ 할수도

◆환오픈-환헤지 똑똑히 활용하기=그렇다면 개인투자자들은 환오픈과 환헤지를 어떻게 활용하는 게 좋을지 국내 주요 자산운용사 본부장에게 물었다.

|

박경민 기자 |

▶환오픈이 기본, 환헤지는 역사적 고점에서만(금정섭 한화자산운용 본부장)

기본적으로 주식 투자는 환오픈으로 가져가야 한다고 생각한다. 어떤 나라에 투자한다는 것은 그 나라 기업의 기초체력(펀더멘털)과 거시경제 체력(매크로) 즉, 기업과 국가에 동시에 투자하는 것이다. 다만, 달러 가치가 극단적으로 높다면 환헤지를 고려해볼 수 있다. 예컨대 달러가 1450~1500원까지 올랐다면 역사적으로 아주 고점이라 볼 수 있다. 이 경우 잠시 환헤지 ETF를 활용할 수 있다.

▶주식은 환오픈, 채권은 환헤지(김승현 한국투자신탁운용 담당)

주식은 환오픈, 채권은 환헤지가 일반적인 전략이다. 국민연금도 동일한 전략을 활용한다. 미국 주식의 경우 달러가 기축통화이므로 중장기적으로 환오픈을 하면 ‘안전판 역할’을 한다. 위기 상황에서는 안전자산인 달러 가치가 올라가기 때문이다. 반대로 채권은 환헤지를 하는 게 일반적이다. 채권 투자는 기본적으로 안정적으로 이자 수익을 받기 위해 하는 투자다.

▶환오픈 환헤지 ‘반반’ 전략(육동휘 KB자산운용 실장)

사람들은 장기적으로 미국 주식이 오를 거라고 판단하고 S&P500에 투자한다. 하지만 달러는 변동성이 크고 시기에 따라 수익률에 큰 영향을 미친다. 따라서 환오픈과 환헤지를 반반 가져가는 것도 하나의 전략이 될 수 있다. 결국 미국 주식을 산다는 건 미국 기업과 달러에 동시에 투자한다는 의미인데, 예측하기 어려운 만큼 헤지 상품을 통해 달러에는 절반만 투자해 변동성을 어느 정도 회피하는 것이다.

■ 당신의 돈에 관한 모든 이야기, 투자 인사이트를 드립니다. 돈 되는 '머니 정보' 더중플에서 더 많이 확인할 수 있습니다.

|

‘착한 임대인’ 갭투자도 유리…부동산 1석2조 세테크 투자법

https://www.joongang.co.kr/article/25278538

아이 대학 갈 때 8000만원 준다, 그 아빠의 ‘아동수당’ 재테크

https://www.joongang.co.kr/article/25278318

추석 용돈, 이 종목 살래요…삼전 팔아치운 소년 개미들

https://www.joongang.co.kr/article/25277551

금리 인하 땐 금보다 낫다? 조용히 몸값 23% 뛴 ‘은’의 매력

https://www.joongang.co.kr/article/25276913

김연주 기자 kim.yeonjoo@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.