백년사진 No. 78

보름달 아래 수수가 바람에 흔들리고 있습니다. 저 수숫대 어딘가에서 메뚜기나 귀뚜라미가 휴식을 취하고 있을 것만 같습니다.

|

1924. 09. 13. 동아일보 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

저 사진을 찍기 위해 사진기자는 풀 위에 배를 깔고 누웠을 것입니다. 1미터가 채 안되는 수수 너머 하늘에 떠 있는 둥근 달을 함께 찍기 위해서는 그 방법 밖에 없었을 테니까요. 풀밭에 누워 하늘을 향해 카메라를 이리저리 옮겨보며 앵글을 잡았을 겁니다. 지금의 카메라라면 카메라 뒤의 LDC 판을 꺽어서 볼 수 있기 때문에 손만 바닥에 내리면 되지만 그때는 그랬을 겁니다. 1924년 9월 13일자 동아일보 지면에 실린 추석 스케치 사진입니다.

기사를 한번 살펴보겠습니다.

◇추석은 금일

◇더도 덜도 말고 팔월 한가위만 같으라지요. 오늘이 바로 팔월 한가위입니다. 우리는 이 날을 추석(秋夕)이라고 불으고 가배일(嘉俳日)이나 가배절(嘉排節)이라고도 씀니다 .추석은 한문 문자로 된 말이겠고 가배는 우리의 옛말을 한문으로 취음하여 쓴 것이겠습니다. 가배가 혹은 한가위란 가위의 와전이 아닌가 합니다. 지금 정월 보름날을 대보름이라고 하는 것 같이 예전 『신라』때는 팔월 보름날을 한가위라고 하얏든가 합니다.

◇신라 때는 팔월 보름날이 대단히 중하게 알든 명절입니다, 수서(隨書)와 구당서(舊唐書)의 증거를 들지 않아도 이것은 사실이라고 단언할 수 있니다. 근년에도 설、한식、추석、동지를 사(四)명절이라하야 집집이 산소차례까지 지냈었습니다. 지금 설과 동지에는 지내지 않는것이 보통이고 한식과 추석 중에는 추석이 더 성황입니다. 시골 농가에서는 추석을 설보담도 낫게 여깁니다. 지금은 쌀나무 찾으실 서울 양반이 없겠지요마는 혹 그런 양반이 있다하면 이 말을 곧이 듣지 않으실터이지요. 잡담 그만두고 신라 때 이야기나 적겠습니다.

◇신라 유리왕(儒理王)때 륙부(六部)를 나누어 두 편을 만들고 두 왕녀가 각기 수두(首頭)가 되어 부내 여자들을 데리고 길삼내기를 하였답니다. 이 길삼내기는 칠월칠석날 (혹은 칠월 보름날이라고 합니다)부터 시작하야 팔월 추석날에 와서 서로 비교하는데 진 편이 음식을 장만하야 이긴 편을 대접하고 두 편이 춤추고 노래하고 한바탕 잘들 놀았답니다.

● 여러분의 추석 풍경은 어떤 모습인가요?

요즘 신문에 수숫대 위로 떠오르는 보름달 사진을 쓰지는 않는 것 같습니다. 단순한 자연 풍경보다는 추석을 준비하는 사람들의 모습이 더 흥미를 끄는 요소이기 때문이겠죠. 그래서 지금은 서울역, 용산역, 고속버스터미널에서 포착되는 귀성객이나 역귀성객 사진이 실립니다. 아니면 긴 연휴를 이용해 해외로 휴가를 떠나는 시민들의 행렬이 신문에 실리기도 합니다.

여러분의 올해 추석 풍경은 어떤 모습이신가요?

궁금증이 하나 생겼습니다. 우리는 언제부터 추석이나 설을 맞아 고향을 찾아가는 풍경을 만들었던 걸까요? 농촌에서 가족 친척들이 모여 살던 시절에는 명절이라고 하더라고 동네에서 어른의 댁에 모이는 정도였을 테니 혹시 급속한 산업화 과정에서 농촌을 떠나 도시로 이사온 사람들이 명절을 맞아 대규모로 서울에서 고향으로 가는 풍경을 만들게 된 걸까요? “귀성객”이라는 키워드로 과거 기사를 검색해 보았습니다.

1939년 12월 27일 동아일보 기사에서 ‘새해 귀성객’이라는 표현을 발견할 수 있었습니다.

◇금년 분은 전부 매진

금년도 앞으로 닷새를 남기고 턱앞에 박두하엿는데 년말의 려행객은 예년에보 지못하는 폭주를 뵈여 전조선 각역은 안비막개의 분주상(奔走相)을 보이고 있다.

경부、경의 양국제간선은 기차마다 만원이여서 서서가는 승객이 태반이며 부정기 급행(不定期急行)과 임시급행(臨時急行)도 모다 초만원을 일우어 새해귀성객(歸省客)들로 역원들은 눈코를 못 뜨고 잇다.

일제 강점기였던 1939년에 연말을 맞아 기차를 타고 고향으로 가려는 귀성객들로 전국의 기차역에서 일하는 역무원들이 눈코 뜰 새 없이 바쁘다는 기사내용입니다.

귀성객이라는 표현은 그 후에는 잘 안 쓴 모양입니다. 동아일보 DB에서는 그로부터 20여 년 남짓 지난 1957년 9월 8일에 다시 등장합니다.

◇ 오늘 추석 – 들끓는 귀성객(歸省客)

해마다 찾아오는 명절이건만 이날을 맞아 즐기는 어린이들에게는 언제나 새롭고 즐거운「중추가절」이기도 하다. 이날 어른은 어른대로 선형을 찾아 성묘에 바쁘겠고 어린이는 또 그들대로 때때옷에 몸과 맘이 들뜬 채 하루를 즐기겠는데

▼이날을 하루 앞둔 어제(음一四일)서울역은 추석맞이 귀향객들로 인산인해를 이루었고 매표구 개찰구에 들어선 장사진. 십여개씩 연결된 각선 여객차 내에 박혀있는 승객들은흡사 콩나물|

▼서울역 집계에 의하면 지난 六일의 매표수만 해도 평일보다 약 三배나 됐다고

▼들에는 어느새 五곡이 여물어가고 하늘도 드높고 푸른 이날 서민층의 명절「八월가위」를 맞는 전야 서울 장안은 살아난 듯 활기를 띠웠다.

● 본격적인 귀성 행렬 사진은 1960년대부터

기사에는 등장했던 ‘귀성객’ 사진이 실제로 등장하는 것은 1960년대 말 부터입니다.

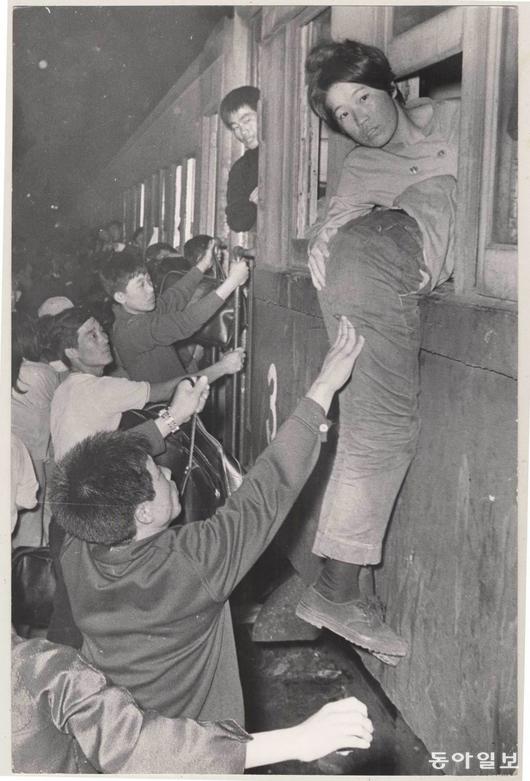

지금은 잊혀진 풍경이지만, 기를 쓰고 고향을 가던 우리의 50년 전 풍경을 여러분께 공유합니다.

|

혼잡한 추석 귀성열차. 서울역. 1968. 10. 05. 동아일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

1960년대 말부터 시작된 명절 귀성객들의 사진은 당시의 사회적 변화를 상징적으로 보여줍니다. 이 시기는 산업화가 급속도로 진행되면서 대규모의 이농 현상이 벌어진 때였고, 많은 사람들이 생계를 위해 도시로 이동했습니다. 도시에서 일하는 사람들은 명절이 되면 고향으로 돌아가 가족과 재회하려 했고, 그로 인해 매년 명절마다 대규모 귀성 행렬이 펼쳐졌습니다. 사진을 보시면 알겠지만 단순히 행렬 수준이 아니라 ‘귀성 전쟁’이라는 표현이 결코 과하지 않았습니다.

|

서울역에 대막대기 등장. 8만 귀성객이 몰린 서울역엔 철도 직원외에도 사고를 막기위해 4백80여명의 기동경찰관까지 동원, 귀성객들을 정리하느라 대막대기를 휘두르는 모습이 마치 데모 진압 장면을 방불케했다. 1969. 09. 24일. 동아일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

秋夕 歸省 工員 수송작전. 추석이나 연말이면 귀성객들에겐 차잡기 소동을 벌여왔으나 豊友실업 종업원 6백여명은 회사에서 마련해준 전세버스로 그리운 고향을 찾았다. 1978. 09.07. 동아일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

설날과 추석 같은 큰 명절이 다가오면 교통편은 턱없이 부족했고, 고향을 가려는 사람들은 긴 시간 동안 기차역이나 버스터미널에서 차례를 기다리며 귀성 전쟁을 치렀습니다. 기차표를 구하지 못했던 걸까요? 열차의 출입문이나 지붕에 매달려 귀성길에 오르던 모습도 있습니다. 이처럼 산업화와 도시화는 사람들의 생활 패턴을 변화시켰고, 고향으로 가는 길은 그저 이동의 과정이 아닌 고된 여정이었습니다.

|

짐인지… 사람인지… 귀성버스도 북새통. 연휴 마지막날인 3일 한꺼번에 몰린 귀성객들로 짐짝처럼 버스에 오른 사람들은 큰 불편을 겪었다. 관광버스 짐싣는 곳에 승객이 앉아 있다. 1982. 10. 04. 동아일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

지금은 교통 인프라가 개선되고 자동차 보급률이 높아지면서 예전처럼 극적인 귀성 전쟁은 사라졌지만, 당시 고향을 향한 귀성 행렬은 우리나라 경제 발전의 흔적을 담고 있는 중요한 기록입니다. 기차역마다 수많은 사람들이 몰려들어 고향으로 향하는 열차에 오르기 위해 필사적으로 줄을 서고, 차표를 구하기 위해 고군분투하던 모습은 이제는 희미해진 기억이지만, 그 시절 고향을 향한 간절한 마음은 여전히 우리의 가슴 속에 남아 있습니다.

오늘은 100년 전 한가위 보름달 사진에서부터 1960, 70년대 귀성 풍경을 되짚어 보았습니다. 당시의 고단했던 여정과 지금은 잊힌 귀성 전쟁의 모습을 떠올리며, 풍성한 한가위 보내시길 바랍니다.

여러분께서는 그 시절 명절의 풍경을 기억하고 계신가요? 고향으로 향하던 긴 여정이나, 교통 수단이 부족했던 그 때의 이야기를 공유해 주실 분이 계신지 궁금합니다.

변영욱 기자 cut@donga.com

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.