‘학당’과 ‘정치’ 병행하는 최진석 새말새몸짓 이사장 인터뷰

|

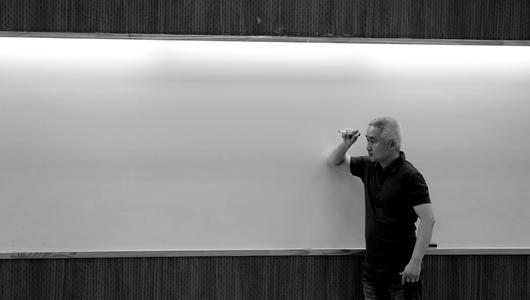

최진석 새말새몸짓 이사장 겸 기본학교 교장이 강의하는 모습. 새말은 새로운 세계관과 문법을, 새몸짓은 새로운 태도를 각각 의미한다. 베이징대에서 '장자(莊子) 연구'로 철학박사학위를 받고 현재 서강대 철학과 명예교수인 그는 "혁신이 꽉 막혀 있는 지금 같은 상황이 계속되면, 대한민국의 앞날은 매우, 매우 비관적이다"고 말했다./새말새몸짓 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

18년 동안 상아탑 학자였던 최 이사장은 정년퇴임을 7년 남겨둔 2018년 서강대 철학과 교수직을 돌연 그만두었다. 그리고 사회라는 광야(曠野)에 홀로 뛰어들어 ‘학당(學堂)’과 ‘정치’를 병행하고 있다. 독보(獨步)하는 그의 삶은 무엇을 지향하는 걸까? 한국 정치 현장에서 그가 얻은 깨달음은 무엇일까? 필자는 2024년 6월 3일 낮 함평향교(鄕校)에서 100m쯤 떨어진 곳에 단층 건물로 서 있는 ‘기본학교’에서 그를 만났다.

◇'학당’과 ‘정치’ 겸업...독보적 지식인

- 여기에는 어떤 사람이 오고, 무엇을 가르치는가?

“지금까지 4기에 걸쳐 10대 후반부터 40대 후반까지 89명이 졸업했다. 세상을 제대로 살다 가고 싶은 의지(意志)가 있는 사람들이 지원한다. 입학생에게 나는 다섯 가지 질문을 계속 품도록 자극한다. ‘나는 누구인가. 나는 무엇을 원하는가. 나는 어떻게 살다 가고 싶은가. 나는 어떤 사람이 되고 싶은가. 죽기 전까지 완수해야 할 나의 소명은 무엇인가’. 학과목으로는 철학, 산업혁명, 블록체인, 체육을 연마한다.”

|

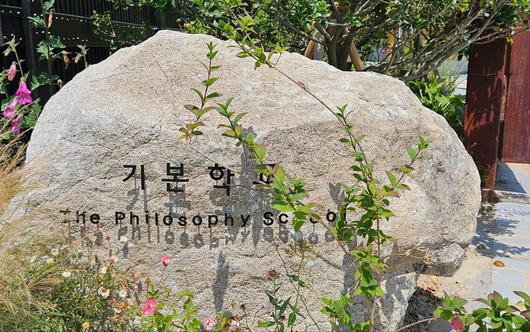

사단법인 ‘새말새몸짓'이 운영하는 기본학교(Philosophy School)’는 매주 토요일 오후 4시간 강의 및 토론과 일요일 아침 일출(日出) 산행 일정으로 매기 6개월 과정으로 진행한다. 입학할 때 일인당 100만원의 학비를 받는데 ‘무사히’ 졸업하면 100만원을 장학금으로 되돌려 준다. 기본학교 관계자는 "3기부터 입학 정원을 15~16명으로 줄였으나 매번 100여명이 지원해 평균 6대 1 넘는 경쟁률을 보이고 있다"고 밝혔다./기본학교 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

- 각자 삶의 소명(召命)을 찾는데 힘쓰는 것 같다.

최 이사장은 “자신만의 고삐를 잡고 건너가는 ‘소명’의 삶을 살려면 더 높은 시선과 더 깊은 사유의 세계에서 지난(至難)하고 지적(知的)인 몸부림을 거쳐야 한다. 모방적 사고에서 전략적 사고로, 추종적 삶에서 자유롭고 선도(先導)적인 삶으로의 ‘건너가기’는 창의적인 활동의 핵심으로, 반야심경(般若心經)에서 말하는 바라밀(波羅密)을 행하는 것과 많이 닮았다”고 했다.

|

기본학교 4기생들이 2024년 초 인근 함평군 대동면에 있는 고산봉(高山峰) 일출 등산 중 환호하고 있다. 해뜨기 2시간 전쯤 산행을 시작해 해발 360m 넘는 정상에서 일출을 맞는다. 최진석 기본학교 교장은 “등산이 기본학교의 핵심이다. 지식을 쌓으려면 지력(智力)이 중요한데, 지력의 바탕은 체력이다. 체덕지(體德智)가 한국 교육의 바탕이 돼야 한다고 생각한다"고 했다./새말새몸짓 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

전남 함평읍내 함평향교에서 100m쯤 떨어진 곳에 위치한 기본학교 입구 표지석(標識石). 기본학교의 영어 명칭(The Philosophy School)이 적혀 있다./송의달 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇“‘생각하는 一流 개인’이 목표”

- 요즘의 저질화된 한국 정치가 혹시 이런 각성된 시민이 적어서인가?

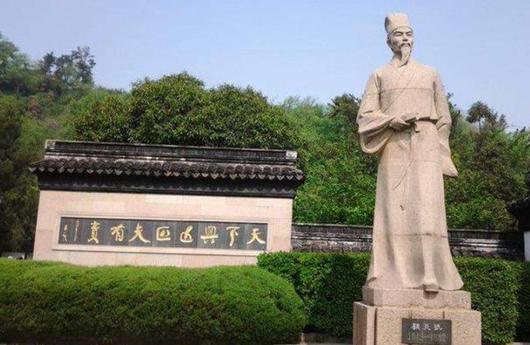

“명나라의 고염무(顧炎武·1616~1682년)는 망해가는 자신의 나라를 보면서 ‘천하흥망(天下興亡) 필부유책(匹夫有責)’이라고 했다. 정권의 흥망은 정치인들 탓이지만, 나라의 흥망은 필부들의 책임이라는 뜻이다. 저질화된 한국 정치는 나라의 흥망(興亡)을 논해야 할 지경까지 왔다. 이제 책임은 어차피 모두 국민에게 있게 되었다. 정치인들은 존재성이 사라졌다.”

|

중국 명나라 말기 사상가인 고염무의 동상과 기념시설. 장쑤성 쑤저우 쿤산에 있는 고염무 옛 생가에 조성돼 있다./조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그는 “기업은 물론 철학·예술·문화·언론·과학 등에서도 다른 나라보다 탁월한 통찰력(insight)이 많이 나오는 나라가 선진국”이라며 “그런 나라가 되려면 새로운 세계관과 문법, 태도를 갖춘 사람이 각 분야에 포진되어야 한다. 나는 ‘곰곰이 생각하는 사람’ ‘각성된 사람’, 그리고 ‘일류(一流) 개인’으로서 ‘일류(一流) 국가’에 꼭 필요한 사람을 키우고자 한다”고 했다.

|

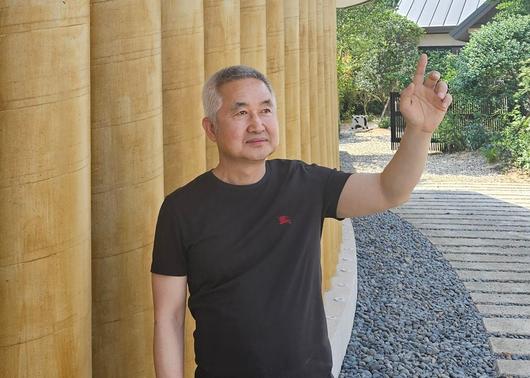

2024년 6월 3일 전남 함평읍내 '기본학교'에서 최진석 교장이 한국 지식인의 사명(使命)에 대해 말하고 있다. 기본학교는 최 이사장의 생가 터에 지은 단층 건물에서 강의와 토론 수업을 한다. 학교측은 이 건물을 '호접몽가(蝴蝶夢家·호랑나비의 꿈 집이라는 뜻)'라 부른다./송의달 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇“국민의 평균적 교양이 정치 수준 결정”

“나는 삶이 전공이다. 철학이고 정치고 다 부(副)교재일 뿐이다. 철학이 살찌면 정치고, 정치가 살 빠지면 철학이다. 원래 철학자들은 다 자신의 공동체가 처한 근본적인 한계, 즉 아포리아(aporia·난제)와 투쟁한 지식인들이다. 그 결과로 <논어>, <도덕경>, <국가론> 등이 나왔다. 공자도 노자도 플라톤도 다 자신의 나라를 선도국가로 만들려고 투쟁하던 사람들이다. 현시대의 한계와 투쟁하지 않은 철학자는 철학자가 아니다. 학습자나 연구자일 뿐이다. 철학자로 자처하면서 시대의 한계와 투쟁하지 않고, 낡은 이데올로기의 수호자로 행세하는 철학자라면, 그는 가짜다. 철학자가 왜 정치에 기웃거리냐고 하는 사람들은 다 이빨이 덜 난 사람들이다. 국가를 논하고 염려하면서, 부국강병을 말하지 않으려는 사람들도 다 가짜다.”

|

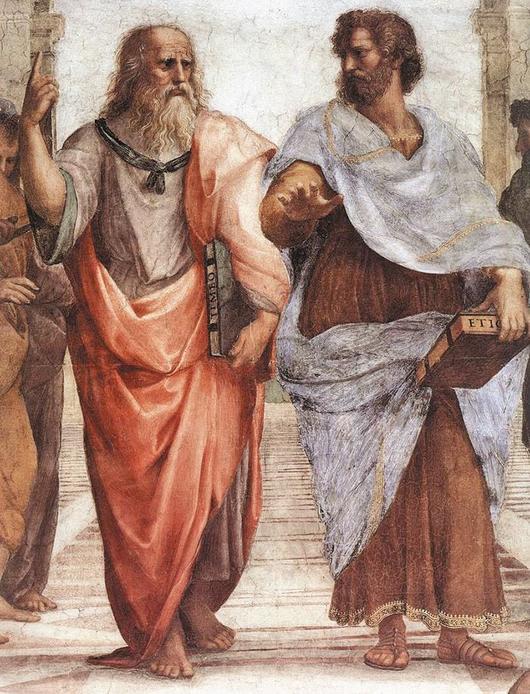

화가 라파엘로가 그린 추상화 '아테네 학당'에 등장한 스승 플라톤(왼쪽)과 그의 제자인 아리스토텔레스(오른쪽)/조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그는 “외국 철학자들이 사유(思惟)한 내용을 이해하고 외우는 데만 힘을 쏟는 것은 철학이 아니다. 그들이 발휘한 ‘탁월한 사유의 시선’의 활동을 배워, 그 높이의 시선에 동참(同參)해 보는 것이 철학이다. 그러면 자신이 투쟁해야 할 아포리아가 보이지 않을 리 없다. 그렇지 않으면, 이론의 수입자 신세를 면할 수 없다. 경전을 떠받드는 종(하인)의 신세를 한순간도 못 면하고 간다. 이제 자유롭고, 독립적이고, 주체적이고, 창의적으로 사는 길로 들어서야 하지 않겠는가”고 했다.

- 최근 2년 동안 한국 정치에 두 차례 투신했는데 소회가 어떤가?

|

2024년 6월 5일 열린 제22대 국회 첫 본회의(오른쪽 사진)는 더불어민주당 등 야당 의원 192명만 참석한 가운데 열렸다. 여당이 국회를 단독 개원한 적은 있었으나, 야당 단독으로 국회를 개원한 것은 대한민국 헌정 사상 이번이 처음이다. 왼쪽 사진은 1948년 5월 31일 당시 5·10 총선에서 당선된 의원 198명(정원 200명)이 참석한 가운데 열린 제헌의회 개원식 모습/이덕훈 기자·기파랑출판사 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇“안철수·윤석열 단일화에 보람 느껴”

최 이사장은 “안철수 캠프 상임 선대위원장을 맡아 대선 단일화를 성사시켰는데 대한민국의 정통성을 부인하는 세력의 집권을 막아 큰 보람을 느꼈고 성공적이었다. 그러나 철저한 준비 없이 뛰어든 두 번째 참여에선 시행착오를 범했으며, 기존 정치 세력으로는 희망이 없음을 절감했다”고 말했다.

- 대한민국 리더십이 갈수록 악화한다고들 말한다.

“국가 경영에 대한 관념이나 인식이 부족하고, 정부 리더가 무엇인지도 모르거나 리더십 훈련이 안 된 사람들이 대통령을 맡아서다. 국가 레벨의 리더십은 김대중 대통령에서 끝났다. 노무현 이후 역대 대통령을 보면 코드인사, 고소영, 586 운동권, 검찰·서울법대 이런 식으로 인재를 너무 좁게 쓴다. 사람의 크기가 국가의 크기만큼 크지 않아서다. 무엇보다 사람이 자잘하다. 기업 총수나 인권변호사, 검찰총장 경험을 넘어서는 능력이 길러지지 않은 채, 국가를 운영하려고 하니 잘 될 리가 없다. 국가의 복잡성과 영향력은 기업, 검찰, 변호사 사무실의 그것들보다 일억(億) 배 이상 크다.”

|

3김 이후 역대 문민 대통령들. 왼쪽부터 오른쪽으로 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인 전 대통령/조선일보DB |

◇“정치가 대한민국의 민얼굴이다”

- 한국 정치에서 가장 큰 문제는 무엇인가?

“교육의 퇴보(退步)다. 큰 교육을 받으면, 큰 사람이 되고, 자잘한 교육을 받으면, 자잘한 사람이 된다. 국가 운영이나 정치는 운(運)으로 하지 않고, 인재(人材)가 한다. 인재가 없으면 못 한다. 시대가 인재를 낸다고 막연하게 기대해서 되는 일이 아니다. 젊은이들이 새정치를 한다고 하면서 정치판에 들어와서는 모두 기존 정치에 서둘러 스스로 물든다. 인재로 길러지지 않은 탓이다. 대한민국의 민얼굴은 BTS나 삼성전자가 아니라 정치다.”

최 이사장은 이어서 말했다.

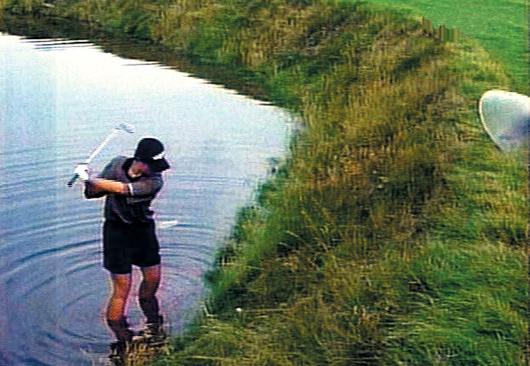

“그런데 한국은 지금 각 분야에서 세계 최고가 되려는 대발원(大發願)과 용맹정진(勇猛精進) 기상(氣像)이 사라지고, 모두가 다치지만 말고 워라밸을 즐기자는 안일한 풍조가 퍼져 있다.”

|

1998년 US여자오픈 골프대회에서 신발을 벗고 물에서 공을 치는 박세리 선수. 불가능을 가능케 만든 투혼을 보여주는 한국 골프의 상징이 된 이 장면은 IMF 경제위기로 실의에 빠져있던 한국인들에게 '하면 된다'는 자신감을 심어주었다./조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

- 그래선지 코리아가 내리막길을 탔다는 비관론이 늘고 있다.

“한국은 건국, 산업화, 민주화 등 필요할 때마다 혁신(革新)을 이루어 기적 같은 발전을 해왔는데, 지금은 혁신이 사방에 꽉 막혀 있다. 겉모습만 선진국 비슷할 뿐 선진국에 필수적인 선도력, 독립적인 사고력, 아름다움에 대한 지향 등이 아직 없다. 생각하지 않아야 쾌락이 생기는 예능이 활개 치고, 생각해야 쾌락이 생기는 예술은 여전히 뒷전이다.”

- 망국(亡國) 직전의 구한말이나 조선 시대 후기를 점점 닮아간다는 지적도 있다.

“망국 직전의 구한말이라면, 망하는 길밖에 없다. 나는 지금이 다산 정약용(丁若鏞·1762~1836년)이 살았던 시대와 비슷하다고 본다. 다산(茶山) 선생은 서양의 산업혁명 시대를 살았는데 ‘나라가 망하고 나서야 이 혼란과 부패가 그칠 것’이라고 경고했다. 실제로 다산 선생이 세상을 떠난 지 70여 년 만에 조선은 망했다. 인공지능(AI)을 필두로 한 4차 산업혁명 흐름 속에 미국·중국·일본에서 거대 포식자들이 커가는데, 한국은 과거에 머물며 국내에서 적대적 공존만 하고 있으니 사색당파(四色黨派) 싸움만 하던 조선 후기와 다를 게 없다. 다산의 경고를 듣지 않은 조선이 문명의 큰 변화를 올라타지 못하다가 어떻게 됐는지 자세히 봐야 한다.”

|

전남 강진군 도암면에 있는 다산초당. 다산 정약용은 1808년부터 1818년까지 10여년 동안 이곳에 유배돼 거주하면서 연구저술과 교육활동을 했다. 다산은 1801년부터 8년까지 강진군내 다른 곳에서 유배 생활을 하다가 이곳으로 옮겼다. 원래 초가집이었으나 1957년 해남 윤씨 문중이 ‘튼튼하게 보존되도록’ 건물에 기와를 얹었다./조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇“지금 우리 운명은 매우, 매우, 비관적”

그는 이어서 이렇게 말했다.

“조선 말기에 ‘神 돕지 않으면 나라 망하겠네’라는 가사(歌詞)가 들어있는 조선가가 유행했었다. 지금 우리 운명은 매우, 매우, 비관적이다. 정치가 막장인데, 신이 돕거나 혁명적인 방법이 아니고는 회복되지 않을 것이다. 지금처럼 간다면 한국은 비극적인 운명에 다시 처할 가능성이 크다. 2년 전 대선에서 0.74%포인트 차이로 정권 교체를 한 것은 신(神)이 우리에게 마지막으로 기회를 한 번 줘본 것인데, 정부의 리딩 그룹은 그 의미조차도 모르는 것 같다.”

- 돌파구를 어디서 어떻게 열 수 있을까?

“시대의 급소(急所)를 잡은 교육으로만 열 수 있다. 기존 정치인들의 각성에 기대는 것은 나무 곁에 앉아서 물고기를 구하는 것과 같다. 교육으로 만들어진 새 인재들로 새 세력을 형성하는 일 이외에는 방법이 없을 것이다. 기존 정치인에게 희망과 기대를 걸면 걸수록 망하는 속도가 빨라질 것이다. 기존 정치인에게 희망과 기대를 거둬들일 때, 변화의 가능성이 열릴 것이다.”

- 이런 격동기에 지식인들은 무엇을 어떻게 해야할까?

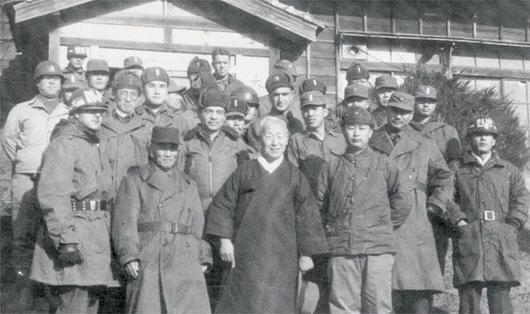

“지식인의 기본 역할은 복잡한 사회 현상을 잘 정리·분석하고 혼란스런 용어에 대한 정확한 개념을 잡아주는 것이다. 그런데 ‘6·25전쟁’이라고 70년 넘게 전쟁에 숫자를 붙여 놓고 있는 데서 보듯, 한국 지식인들은 여태 너무 게을렀다. 같은 전쟁을 북한은 ‘조국해방전쟁’, 중국은 ‘항미원조전쟁’이라고 부르지 않나. 급기야 지금 대한민국은 6·25를 조국해방전쟁이라 칭하는 세력에 사실상 점령당해 휘둘리고 있다.

|

한국전쟁 중이던 1951년 2월 제1사단을 방문한 이승만 대통령(앞줄 중앙)이 백선엽 장군(사진 기준 이승만 대통령의 오른쪽) 등과 함께 찍은 기념사진/조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

북한 평양 시내 조국해방전쟁승리기념관 당정치사업관에 전시돼 있는 한국전쟁 중 조선노동당 당원증들/뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

중국 랴오닝성 단둥에 있는 항미원조기념관 내부 전시물/조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇“사건 아닌 ‘정신’을 헌법 전문에 넣어야”

최 이사장의 이어지는 말이다.

“문명(文明)사회에선 이름을 짓는 사람이 이름을 짓지 못하는 사람을 이기게 되어있다. 6·25는 대한민국이 자유민주주의 국가임을 자각(自覺)하는 계기가 된 전쟁으로써, 명실상부한 자유민주주의 체제는 6·25부터가 시작이다. 2년 전 대선에서 0.74% 승리의 의미를 모르는 세력이 어찌 6·25 전쟁의 의미를 알고 거기에 맞는 행위를 할 수 있겠는가. 나는 6·25를 ‘자유수호전쟁’으로 규정해야 한다고 본다.”

- 여당 안에서 5·18 민주화 운동을 대한민국 헌법 전문(前文)에 넣자는 얘기가 나왔었다.

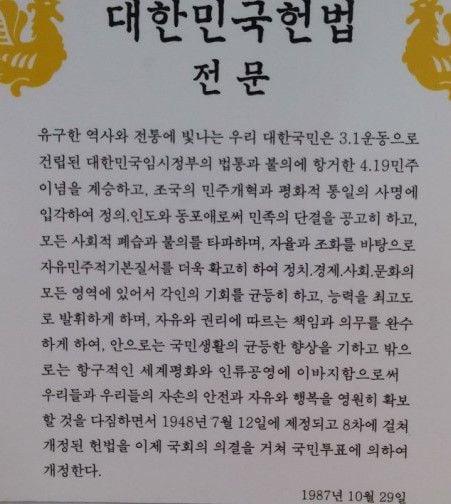

“전 세계 OECD 국가 가운데 헌법 전문에 구체적인 사건을 넣은 나라는 없는 걸로 알고 있다. 프랑스도 ‘프랑스 혁명’을 넣은 것이 아니라, 인권 선언이라는 보편 정신을 넣었을 것이다. 헌법이나 헌법 전문에 대한 기초 지식만 있어도 그렇게 복잡해질 이유가 없다. 우선 헌법이 무엇인지, 헌법 전문이 무엇인지, 5.18 정신이 무엇인지만 정리되면 간단한 문제다. 이 논의를 주도하는 사람들이 이에 대한 기초 지식이라도 있는지 모르겠다.”

|

대한민국 헌법 전문/인터넷 캡처 |

|

2024년 5월 18일 '제44회 5·18민주화운동 기념식'이 18일 광주 국립5·18민주묘역에서 열리고 있다./뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

2020년 11월 말 광주광역시에서 열린 '호남대안 포럼' 창립식 모습. 이 포럼은 자유우파의 본거지로서 호남 개혁을 추구하는 중도성향 시민단체이다./조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

- 호남에선 선거 때마다 특정 정당에 90%가 넘는 몰표가 나오고 있다. 심한 것 아닌가?

“어느 나라에나 지역색이 있고, 나도 호남이라는 지역색을 갖고 있다. 내 고향을 사랑한다. 하지만 지금 상태는 지역색으로 봐줄 수준을 넘은 후진적인 정치의 한 단면이다. 이건 정치가 아니라 종교다. 이제는 대한민국 전체의 미래 발전에 어떻게 공헌해야할지를 고민해야 할 때다.”

◇“인재 준비되지 않으면 한국의 미래 없다”

- 앞으로 현실 정치 참여를 계속할 것인가?

“진짜 철학은 나와 세계와 시대의 문제 해결에 진력(盡力)한다. 동시에 미래는 시간이 열어주는 게 아니라 인재가 열어준다고 생각한다. 인재가 준비되지 않는다면 우리의 미래는 없다. 시대의 급소를 붙잡고 해결하려고 덤비는 인재를 만나고 키우는 게 화급(火急)하고 중요하다.”

|

일본 야마구치현 하기시에 있는 쇼카 손주쿠는 기와지붕의 단층 목조건물로 50.90㎡의 작은 교육시설이다. 다미 8장 크기의 공간에서 요시다 쇼인(吉田松陰)은 제자 90명을 길러냈다. 여기서 공부해 일본 근대화에 기여한 제자들의 사진이 벽에 붙어 있다./조선일보DB |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

- 올해에도 일본의 요시다 쇼인이 세운 쇼카 손주쿠(松下村塾)를 찾아가는가?

“그렇다. 올 9월에 기본학교 졸업생 중 희망 신청자들과 함께 간다. 요시다 쇼인(吉田松陰·1830~1859년)이 50㎡짜리 좁은 방에서 2년여 동안 가르친 90여 명의 제자 가운데 절반 정도가 살아남아 일본 근대화와 제국 건설의 주역으로 활동했다. 손바닥만 한 쇼카 손주쿠 한 곳이 동시대 조선의 300여개 향교와 서원보다 더 강력한 힘을 발휘했다. 조선은 교육과 지식, 학습력 등 문화 역량에서 일본에 완패해 국권(國權)을 빼앗겼다.”

- 마지막으로 독자들에게 인생 조언을 한다면.

“나는 조언할 위치에 있지 않다. 다만, 짧은 이 인생을 어떻게 살다 가고 싶은지, 어떤 사람이 되고 싶은지, 진실로 무엇을 원하는지 자신에게 물으면서 살자고 호소하고 싶다.”

|

최진석 새말새몸짓 이사장이 2024년 5월 발간한 저서. 최 이사장은 이 책에서 불교경전인 '반야심경'의 철학을 원용해 ‘건너감의 지혜’와 '용기'를 역설하고 있다./새말새몸짓 |

[송의달 서울시립대 초빙교수]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.