병실에 누워 천장을 바라보며 선희(가명‧20)는 끝없이 같은 질문을 되뇌었다. 광대뼈가 함몰되고 쇄골이 부러진 상태로 누워있는 그의 머릿속은 온통 불안과 두려움으로 가득했다.

선희는 아버지의 직장 때문에 7살까지 일본에서 살았다. 학교에 다니려고 어머니와 둘만 한국으로 오면서 두 사람의 갈등은 깊어졌다.

견딜 수 없는 언어폭력과 신체적 학대는 결국 선희를 극단적인 선택으로 몰아넣었다. 두 번의 시도 끝에 선희는 마지막 용기를 내어 신고를 했고, 집을 떠나 청소년 쉼터에서 생활하게 됐다.

그곳에서 꿈을 위해 열심히 노력한 선희는 유아교육학과에 진학했다. 하지만 과거의 상처는 쉽게 지워지지 않았다. 아이들의 웃음소리가 들리면 갑자기 숨이 막히고, 심장이 터질 듯이 뛰는 공황장애 증세가 나타났다.

어쩔 수 없이 휴학하고 힘들어하던 선희는 쉼터의 후원으로 진행된 스키캠프에 가서 마음을 다잡으려고 했다. 하지만, 이곳에서 또 다른 사고가 벌어졌다. 광대뼈 함몰과 쇄골 골절이라는 큰 부상을 당한 것이다. 선희는 당시의 기억조차 없고, 정신을 차렸을 때는 병원이었다고 했다.

의식을 되찾은 후 마주한 현실은 더욱 막막했다. 자립준비청년인 선희에게 치료비는 감당하기 힘든 부담이었다. 부모와의 관계가 단절된 상황이었지만 정부 지원도 받을 수 없었다. 주민등록상으로는 선희가 여전히 부모님과 함께 사는 것으로 되어있었기 때문이다.

쉼터 선생님들이 여러 지원 기관을 알아봤지만, 병원비를 지원받으려면 한 달 이상의 시간이 필요했다. 한시라도 빠른 수술이 필요했던 선희는 ‘SOS 위고’를 통해 144만원의 긴급 치료비를 지원받을 수 있었다. 그 덕분에 선희는 얼굴에 흉터 없이 광대뼈 함몰을 복원하는 수술을 받을 수 있었다.

|

수술 후 건강해진 선희(가명·20)양이 SOS위고 관계자와 함께 이야기를 나누고 있다. /이랜드복지재단 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그로부터 4개월간의 회복 기간은 선희에게 자신을 돌아보는 시간이 되었다. 그는 “알지도 못하는 사람들이 왜 나를 도와주는 걸까, 처음에는 이해가 되지 않았다”며 “지금 생각해보면 그때 제 자존감이 바닥이었던 것 같다”고 했다.

현재 선희는 일상으로 돌아와 아르바이트하며 자립을 준비하고 있다. 공황장애로 인해 유아교육 대신 새로운 진로를 모색하고 있지만, 그에게는 분명한 목표가 있다. 유년 시절 일본에서 자연스럽게 익힌 언어 실력을 활용해 양국의 가교 역할을 하는 여행가이드나 통역사를 꿈꾸고 있다.

선희에게는 또 다른 변화가 생겼다. 어머니와의 관계다. 쉼터의 주선으로 이루어진 첫 만남은 과도한 긴장감에 결국 실패로 돌아갔다. 선희는 “엄마라는 말만 들어도 심장이 쿵쾅거렸다”고 했다. 하지만 두 번째 만남에서는 조금씩 대화를 나눌 수 있었다. 어머니도 선희의 사고 소식을 듣고 많은 것을 느낀 듯했다. 선희는 가정으로 복귀하는 것도 고민 중이다.

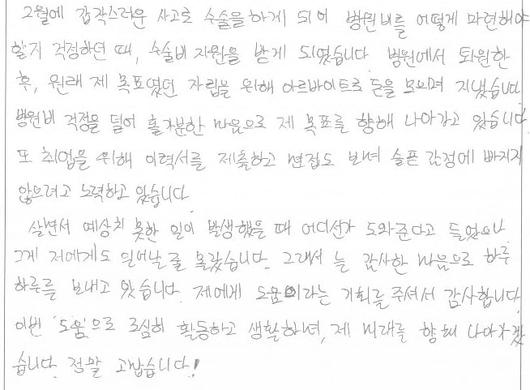

선희는 “갑작스러운 사고로 수술하게 되어 병원비를 어떻게 마련해야 할지 걱정하던 때에 수술비 지원을 받게 됐다”며 “이제는 병원비 걱정을 덜어 홀가분한 마음으로 제 목표를 향해 나아가고 있다”고 했다. 이어 “살면서 예상치 못한 일이 발생했을 때 어디선가 도와준다고 듣긴 했지만, 그게 저에게도 일어날 줄 몰랐다”며 “그래서 늘 감사한 마음으로 하루하루를 보내고 있다. 제게 기회를 주셔서 감사하다”고 손 편지를 썼다.

이랜드복지재단 관계자는 “위기 상황에서는 지원 시기가 매우 중요하다”며, “3일 이내 골든타임을 지키는 것이 자립준비청년의 안정적인 미래를 위한 핵심”이라고 강조했다.

|

선희양이 보낸 감사 편지. /이랜드복지재단 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[이가영 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.