|

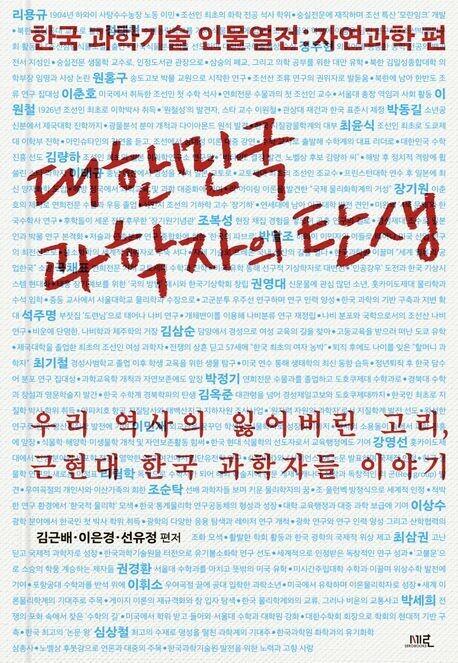

대한민국 과학자의 탄생

한국 과학기술 인물열전: 자연과학 편

김근배·이은경·선유정 지음 l 세로북스(2024)

‘대한민국 과학자의 탄생’은 근현대 한국 과학을 이끈 과학자 30인의 생애사를 담고 있다. 이 책은 세 명의 대표 저자가 소속된 전북대학교에서 2010년부터 수행해 온 연구의 결과물이다. 그동안 한국의 과학기술 발전사는 정부와 연구소, 기업 등을 중심으로 주로 연구되었는데, 전북대 연구팀은 과학자 개인의 인생과 학문적 궤적을 연구의 대상으로 삼았다. 한국의 과학기술 발전 과정을 이해하는 데 빈틈을 메꾸는 매우 중요한 작업이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

과학기술사를 공부한 나에게도, 이 책에 소개된 이름들은 매우 낯설다. 전북대 연구팀은 연구를 통해 약 170명의 인물들에 대한 자료를 수집하고, 아카이브를 구축했다. 이 책에 실린 인물 중 상당수는 이 과정에서 새롭게 알려졌다. 비타민E의 분자식을 제시한 화학자 김량하(1901~미상), 미국 유수 기업과 대학에서 불소화학 연구를 한 박달조(1906~1988), 한국인 최초로 기상학을 전공하고 태풍 진로 예보 방식을 개발한 국채표(1906~1969) 등이 그들이다.

각 장은 과학자가 살아온 배경, 교육과정, 경력과 과학적 성취 등을 당시의 사회적 상황과 함께 상세하게 다룬다. 출생 순서대로 인물들을 배열하여 자연스럽게 변화하는 시대상을 이해할 수 있다. 또 각 인물들이 당대의 지식인들과 맺었던 관계나 개인적인 평판, 그리고 정치적 성향과 행보 등에 대해서도 다뤄서 각 인물을 입체적으로 그려낸다. 한편 이러한 모든 서술은 꽤나 건조하게 이뤄진다. 업적에 대한 과도한 칭송이나, 과오에 대한 신랄한 비판은 이뤄지지 않는다는 의미다.

과학자의 삶들은 한데 모여 20세기 초 한국에 새롭게 등장한 ‘과학자 집단’의 탄생을 그려낸다. 가장 두드러지는 특징은 불안정한 정치적 상황들이 과학자로 성장하는 과정이 위기이자 기회로 작용했다는 것이다. 가난한 집안에서 태어난 리용규(1881~미상)는 하와이로의 노동 이민을 통해 새로운 배움의 길을 개척했다. 이후 조선인 최초의 화학 석사 학위를 받아 조선으로 돌아와 화학공업에 종사하고 흥남공대에서 학생들을 가르쳤다. 식민지 조선인에게 교육과 연구의 기회가 한정적으로 주어졌지만, 식물학자 정태현(1882~1971)은 조선 식물의 권위자인 나카이 다케노신과 긴밀한 관계를 맺으며 과학자로서 경력을 쌓아 나갔다.

책에 소개된 유일한 여성과학자이자 균학자 김삼순(1909~2001)은 조선인 여성에게 턱없이 좁은 교육의 기회가 주어졌던 시대에 과학자가 된 인물이다. 제2차 세계대전으로 인해 많은 남학생들이 징집되었다는 시대적 상황 속에서 그는 일본의 대학에서 교육을 받을 수 있었다. 많은 과학자들이 미네소타 프로젝트 등을 통해 미국의 교육기관에서 수학할 수 있는 기회를 얻었다는 점은 잘 알려진 사실이다. 그런 의미에서 한국의 과학자들은 시대의 산물이다.

김근배 교수는 저자들을 대표하여 쓴 서문에서 한국 과학자를 현재의 관점에서, 혹은 서양 과학자들을 기준 삼아 평가해서는 안 된다고 강조한다. 그도 그럴 것이, 낯선 이름의 과학자들은 연구만 하지 않았다. 교육자이자 기업가였고, 과학 대중화에 앞장섰다. 때로는 정치인이 되거나 정부 기관의 요직에 올라 제도적 기틀을 다지는 일을 하기도 했다. 과학자에 대한 다면적인 평가와 이해가 이뤄져야 하는 이유다.

강연실 국립중앙과학관 학예연구사

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.