멜론ㆍ지니뮤직 국내 플랫폼은 '고전'

저작권료 상생안 연장에 그나마 '숨통'

"공정경쟁 위해 동일기준 적용" 목소리

|

구글이 유튜브 뮤직을 통해 한국 음원 시장을 장악했다. 국내 음원 플랫폼 대비 유리한 정산구조를 적용하고, ‘끼워팔기’ 하며 사세를 확장하고 있다. 다행히 음원 플랫폼의 인앱 결제 수수료 부담을 완화해주는 저작권료 상생안이 2년 연장되며 국내 음원 플랫폼사는 경쟁력을 확보할 시간을 벌었다. 그러나 이는 미봉책에 불과하며, 근본적으로는 유튜브 뮤직과 국내 음원 플랫폼 간 기울어진 운동장을 해소해야 한다는 지적이 나온다.

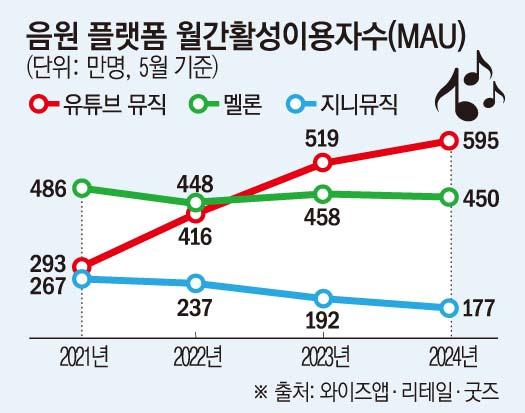

17일 와이즈앱·리테일·굿즈에 따르면 올해 5월 유튜브 뮤직 이용자는 595만명으로 나타났다. 유튜브 뮤직 이용자 수는 2021년 5월 293만명에서 2022년 5월 416만명, 2023년 5월 519만명으로 늘어났다. 3년 새 약 300만 명이 증가한 셈이다. 반면 멜론, 지니뮤직 등 국내 음악 스트리밍 플랫폼의 이용자들은 해마다 줄어드는 추세다. 이에 유튜브 뮤직의 이용자는 국내 1,2위를 차지하는 멜론과 지니뮤직의 합산 이용자에 버금가는 수준이 됐다.

이같은 유튜브 뮤직이 공격적 확장은 구글의 독점적 입지와 법의 사각지대를 통한 가격경쟁력에 기인하는 것으로 풀이된다. 구글은 2022년 6월, 인앱결제 또는 앱 내 제3자 결제 방식만 허용하는 정책을 도입했다. 이에 구글 플레이스토어에 등록된 국내 음원 플랫폼들은 최대 30%에 달하는 수수료를 내며, 이용 요금을 올릴 수밖에 없게 됐다. 이때 구글은 유튜브 프리미엄을 구독하면 무료로 유튜브 뮤직을 이용 가능케 하는 ‘끼워팔기’를 통해 이용자를 급격히 모았다.

수익에 결정적인 영향을 미치는 음원 사용료 정산 방식도 국내 음원 플랫폼과 유튜브 뮤직은 서로 다르다. 멜론, 지니뮤직 등은 음원플랫폼으로 분류되는 반면 유튜브 뮤직은 유튜브의 결합서비스로 분류가 된다. 따라서 국내 음원 스트리밍 플랫폼들은 문화체육관광부의 ‘음악저작물 사용료 징수규정’를 준수하지만, 유튜브 뮤직은 신탁 단체 등과 별도의 계약을 맺는다.

국내 사업자는 총 매출액을 기준으로 정산하고, 수수료나 운영비 등 공제항목 없이 판매가격을 기준으로 수익을 배분한다. 스트리밍 기준 총 매출액의 65%를 창작자 몫으로 지불해야 하며, 사업자는 35%의 수익만 가져가게 된다. 그러나 해외사업자는 저작권료를 순 매출액을 기준으로 정산하며, 이때 운영비나 수수료 등 각종 비용 등도 공제가 된다. 즉, 운영비나 마케팅비를 늘려도 지불해야 할 저작권료는 늘어나지 않는다는 의미다.

이같은 우려가 잇따르자 정부는 권리자 단체 등과 합의를 통해 2022년 6월부터 지난달까지 완화했던 저작권료 징수 규정 개정안을 2년 연장하기로 했다. 국내 음원 플랫폼 업계는 ‘숨통’이 트였다는 입장이다. 글로벌 빅테크의 음원 서비스에 대항해 경쟁력을 높일 시간을 확보했기 때문이다. 음원업계 관계자들은 “이번 결정은 음악산업 내 이해관계자가 함께 상생을 위한 노력을 이어갈 수 있는 점에 의미가 있다”며 공감했다.

그러나 이는 국내 음원 플랫폼과 유튜브 뮤직의 기울어진 운동장을 해소하기엔 역부족이라는 지적이 나온다. 무엇보다 동일한 서비스를 제공하는 해외 사업자와 국내 사업자 간 동일한 기준이 적용돼야 한다는 설명이다. 업계 관계자는 “음악 시장 내 공정한 경쟁을 위해 지속적인 관심과 합리적인 대책이 이어져야 한다”고 말했다.

[이투데이/임유진 기자 (newjean@etoday.co.kr)]

▶프리미엄 경제신문 이투데이 ▶비즈엔터

이투데이(www.etoday.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.