[아무튼, 주말]

|

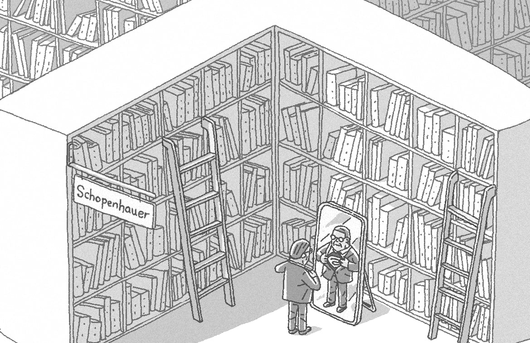

일러스트=유현호 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

가히 ‘쇼펜하우어 신드롬’이다. 국내 성인 10명 중 6명이 지난해 1년간 책을 한 권도 읽지 않은 현실(문체부 ‘2023 국민 독서 실태’)임에도 쇼펜하우어 책은 수십만 권 팔렸다. 그의 화두가 한국인의 마음 깊은 곳을 건드렸다.

쇼펜하우어(1788~1860)는 고통의 본질을 설파한 철학자다. 그래서 정년 퇴임 직전인 2020년 2학기, 나의 마지막 강의라는 생각으로 ‘의지와 표상으로서의 세계’를 학생들과 함께 읽었다. 코로나 사태로 힘든 젊은이들의 아픔을 공감하기 위해서였다. 당시 학생들은 친구나 교수도 만날 수 없었고 캠퍼스에 갈 수도 없어 방에 유폐된 상태였다. 빛나는 청춘에 닥친 암흑의 시절이었다.

지금의 ‘쇼펜하우어 열풍’도 중대한 시대적 징후다. 팬데믹이 끝났는데도 사람들은 괴롭고 외롭다고 느낀다. 체감하는 삶의 고통은 줄기는커녕 더 예리해졌다. 민생과 정치가 어지러운 것도 이유이지만 그게 다는 아니다. 많은 이가 삶에 출구가 없다고 호소한다. 인류 역사에 유례가 없는 초(超)저출산 현상이 단적인 증거다. 노인 빈곤율과 자살률도 OECD 국가 최악이다. 취업·고용·노후에 대한 불안이 한국인의 영혼을 잠식하고 있다.

하지만 ‘고통의 멘토’ 쇼펜하우어의 삶은 정작 고통스럽지 않았다. 거상(巨商)이었던 부친이 물려준 재산으로 ‘경제적 자유’를 누렸다. 아침엔 독서와 집필, 1시간 플루트 연습, 점심과 저녁 식사는 고급 식당에서, 밤엔 연주회를 즐기고 해외여행도 자주 다녔다. 그럼에도 쇼펜하우어는 자신을 몰라보는 세상을 평생 원망했다. 교수가 되지 못하자 철학 교수들을 사기꾼이라고 매도하는 ‘모욕의 기술’을 펼쳤다. 24권짜리 전집을 낸 유명 소설가였던 모친과도 절연해 장례식에도 불참했다. 그의 여성 혐오는 극악한 수준이다.

물론 쇼펜하우어의 인간적 결함이 그의 업적을 가리진 않는다. 그는 무의식의 세계를 탐구한 선구자였고 삶의 부조리를 해부한 천재였다. 그러나 괴팍하고 음울했던 쇼펜하우어도 나이 들어 유명해지자 행복한 노인이 됐다. ‘인생은 고통과 권태 사이에서 흔들리는 추’와 같다고 비극적으로 설파한 생(生) 철학자는 명성의 절정에서 편안한 죽음을 맞는다. 그는 우리 모두처럼 결함과 모순으로 가득한 사람이었다.

고통에 압도된 세상 사람들은 자신의 문제를 대신 풀어줄 ‘해결사’를 끝없이 찾아 헤맨다. 그게 곧 문명과 정치의 궤적이다. 하지만 삶의 고통을 단번에 해소할 비책(祕策)이 있을 리 만무하다. 역사가 증명하는 것처럼 그건 어느 스승도, 어떤 종교나 철학도 할 수 없는 일이다. 삶에 각인된 고통을 어떤 멘토가 나를 위해 지워주는 건 불가능하다.

우리를 절망의 늪에서 건져내 줄 영웅에게 보내는 환호는 순간의 마취제에 불과하다. 잠깐의 ‘힐링’이 사라지면 현실은 더욱 쓰라리다. 거짓 예언자들을 물리치는 것이야말로 담대한 첫걸음이다. 욕망과 고통의 소용돌이 속에서도 기쁨을 찾고 의미를 가꾸어 나가는 삶의 가능성은 열려 있다. 가장 중요한 것은 내 앞에 놓인 ‘지금과 여기’다. 출구는 저 멀리 구름 위에 있지 않다. 진정한 해답은 나날의 작은 일상 안에 있다.

인간은 나치 ‘죽음의 수용소’에서도 삶의 의미를 새기며 살아갈 수 있는 존재다. ‘왜 살아야 하는지를 아는 사람은 그 어떤 상황도 견뎌 낼 수 있’기 때문이다. 최악의 환경에서도 우리는 자신의 태도를 결정할 수 있고 각자 길을 선택할 자유가 있다. ‘태초에 의미가 있었다.’ 매 순간 의미를 추구하고 실천하는 태도가 우리를 만든다. 우리는 사람들과 연대하면서도 결정적 순간엔 홀로 나아간다. ‘힐링 전도사들’의 위안 없이도 우리는 잘 살아갈 수 있다. 철학은 가끔 삶의 진실을 섬광처럼 폭로한다. 당신을 구원할 영웅은 오직 당신뿐이라는 진실을.

[윤평중·한신대 철학과 명예교수]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.