|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기준금리 인상과 경기 침체 여파를 버티지 못한 취약 대출자들이 무너지면서 '금융권 연체'에도 빨간불이 켜졌다. 중저신용자들에게 집중적으로 대출을 해준 인터넷뱅크 3사 연체액이 세 분기 만에 3배 가까이 뛰었고, 시중은행 연체율 증가세도 심상치 않다.

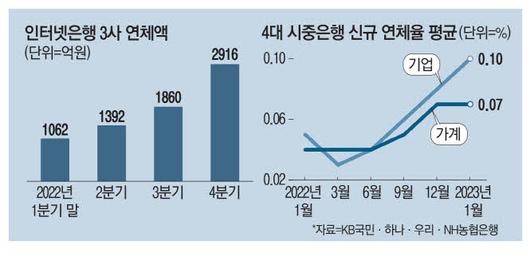

26일 금융감독원이 국회 정무위원회에 제출한 자료에 따르면 지난해 말 기준 인터넷은행 3사(카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크)의 1개월 이상 연체 대출 잔액은 2915억9100만원이다. 지난해 1분기 말 1062억원 대비 2.7배 증가했다. 3사 연체 대출 잔액은 작년 1분기 말 1062억원에서 2분기 말 1392억원, 3분기 말 1860억원, 4분기 말 2916억원으로 빠르게 증가했다.

토스뱅크의 연체 대출 증가폭이 가장 컸다. 지난해 말 토스뱅크의 1개월 이상 연체 대출은 619억원으로, 1분기 말(11억원)보다 56배 이상 늘었다. 같은 기간 케이뱅크는 2.5배 증가한 920억원, 카카오뱅크는 2배 늘어난 1377억원이었다.

토스뱅크는 작년 1분기 대비 3분기 대출 규모가 4배가량 증가한 영향이 있다고 설명했다. 토스뱅크 관계자는 "건전한 중저신용자를 선별했음에도 시장의 악조건하에 기초체력이 부족한 사례가 일부 발생하고 있다"면서도 "신생 은행으로서 지난 1년간 대출 규모가 급격히 늘었고, 중저신용자에 대한 적극적인 포용 방향을 유지한 결과"라고 해명했다.

연체율도 오르고 있다. 지난해 말 카카오뱅크의 연체율은 0.49%로 1분기 말 대비 0.23%포인트 상승했다. 고정이하여신(연체 기간 3개월 이상)비율은 0.36%로 같은 기간 0.11%포인트 올랐다.

작년 3분기 말 케이뱅크의 연체율은 0.67%로 1분기 말보다 0.19%포인트 상승했다. 토스뱅크의 작년 3분기 말 연체율은 1분기 말보다 0.26%포인트 오른 0.30%였다. 케이뱅크와 토스뱅크는 작년 4분기 말 기준 연체율을 아직 공개하지 않았지만 연체율이 상승할 것으로 전망된다.

상대적으로 우량한 차주를 보유한 시중은행도 안심할 처지가 아니다. 26일 은행권에 따르면 4대 시중은행(KB국민·하나·우리·NH농협, 신한은행 제외)의 지난 1월 신규 연체율 평균은 0.09%였다. 지난해 1월 신규 연체율(0.04%)과 비교하면 2배 이상 높다.

신규 연체율은 당월 신규 연체 발생액을 전월 말 기준 대출 잔액으로 나눈 것으로, 얼마만큼의 새로운 부실이 발생했는지를 보여준다. 4대 시중은행의 신규 연체율 평균은 지난해 1월 0.04%에서 3월(0.04%)과 6월(0.04%)까지 큰 변동이 없다가 9월 0.05%에 이어 12월 0.07%로 상승한 뒤 올해 1월에는 0.09% 수준까지 높아졌다.

은행들은 기준금리 상승의 누적 효과가 본격적으로 나타난 결과로 본다. 한 시중은행 관계자는 "코로나19 장기화, 지속적인 금리 상승의 누적 효과가 지난해 하반기부터 연체율 상승에 반영되고 있다"고 말했다. 금리 상승으로 이자 부담이 늘어나는 가운데 물가 상승, 경기 둔화 등으로 가계소득은 뒷걸음질 치면서 한계에 몰린 대출자들이 늘고 있다는 의미다.

가계와 기업 모두 연체율이 오르고 있는 것도 주목할 부분이다. 4대 은행의 가계 신규 연체율 평균은 지난해 1월과 3월, 6월에는 각각 0.04% 수준을 보이다가 9월 0.05%에 이어 12월과 올해 1월에는 0.07%까지 올랐다. 기업 신규 연체율 평균은 지난해 1월 0.05%에서 3월 0.03%로 낮아졌지만 이후 6월(0.04%)과 9월(0.06%), 12월(0.08%) 상승세를 그렸고, 지난 1월에는 0.10%까지 뛰었다.

당국은 최근 연체율 상승을 예의 주시하며 리스크 관리 강화를 주문하고 있다. 이복현 금감원장은 지난 23일 금융상황점검회의에서 "최근 금융권 연체율 상승 추이를 정밀 분석하고 취약차주에 대한 선제적 지원 방안과 건전성 확보를 위한 리스크 관리 방안을 강구하라"고 주문했다.

[서정원 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.