|

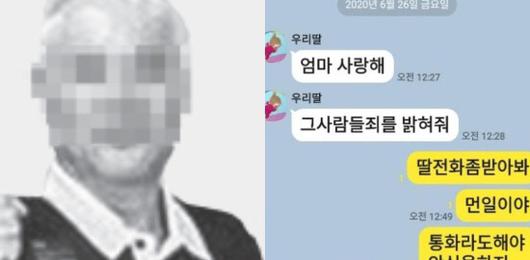

트라이애슬론 경주시청팀의 무자격 팀닥터 안주현씨(왼쪽), 고 최숙현 선수가 마지막으로 어머니에게 남긴 카카오톡 메시지. | 경향신문 자료사진 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

고 최숙현 선수를 오랜 기간 폭행했던 무자격 ‘팀 닥터’ 안주현씨가 평소 “‘나는 미국 자격증이 있다. 내가 펠프스 선수의 몸을 봐 줬다’고 말하며 권력을 행사해 왔다”고 동료 선수가 증언했다. 최 선수의 동료들은 안씨가 의사가 아니라는 사실을 이번에 알게 됐다. 그간 경주시청 감독도 안씨를 ‘닥터 선생님’이라고 불러왔다고 했다.

고 최숙현 선수의 룸메이트로 지난 6일 국회에서 증언 기자회견을 한 동료선수 ㄱ씨는 8일 ‘김현정의 뉴스쇼’와 인터뷰를 갖고 이같이 말했다.

ㄱ씨는 ‘팀닥터로 불렸던 사람이 알고보니 의사도 아니고 물리치료사도 아니었다. 선수들은 의사로 알고 있었느냐’는 질문에 “전부 그렇게 알고 있었다. ‘나는 미국에 자격증이 있다, 나는 수술을 하고 왔다, 나는 펠프스 선수를 만들었다’고 하더라”고 답했다.

김현정 앵커가 “스타 수영선수 펠프스를 말하는 것이냐”고 되묻자 그는 “네, 내가 펠프스 선수 몸을 봐줬다고 그렇게 얘기를 하시더라”고 말했다. 이어 “국가대표도 많이 만들어냈고 그렇게 얘기를 하시니까 의사 자격증이 있으시겠구나, 수술하고 교수라고 하시니 감독님도 ‘닥터 선생님, 닥터 선생님’ 이렇게 부르시니까 당연하게 (자격이) 있는 줄 알고 믿었다”고 덧붙였다.

ㄱ씨는 안씨로부터 성추행 피해를 입은 사실도 말했다. 그는 “치료 목적으로 마사지를 하는 도중에 허벅지 안쪽으로 과하게 들어오는 경우가 있었고, 허리 부상이 있었는데 허리부상 치료 목적으로 (마사지를 하면서) 가슴을 만진 적이 있다”고 했다. ㄱ씨는 “의견을 내지 못하는 상황이라 말을 못했다. 거기서 ‘왜 이렇게 하세요’라고 할 수 없는 상황이었다”면서 “(만약 그렇게 말하면) 욕을 하거나, 너 이제 나한테 치료 받지마 이러거나 (했을 것)”이라고 말했다. 그는 자신 뿐 아니라 또다른 선수도 유사한 성추행을 당했다고 전했다.

|

더불어민주당 임오경 의원이 지난 6일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 긴급 현안질의에서 김규봉 경주시청 트라이애슬론 감독에게 질의하고 있다. 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

ㄱ씨는 김규봉 감독 또한 폭언과 폭력을 자주 행사했다고 말했다. 그는 “(감독님은) 거의 3일에 한번, 이틀에 한번씩 뒤통수를 때리는 건 기본이고 ‘나는 헬멧을 때렸다, 너 머리 때린 것 아니다’ 이렇게 말씀도 하시고, 주먹 을 쥐고 가슴을 세게 몇번 때리고…”라고 말했다. 이어 “OO년아, O년아, 이런 욕은 거의 매일 들었다”고 했다.

ㄱ씨는 아울러 김규봉 감독 뿐 아니라 팀 주장 선수 역시 ‘O년아’와 같은 욕을 늘상 해 왔다고 말했다.

그는 “그냥 때려치우지 그랬냐”는 말엔 “알렸다가는 보복이 너무 두려웠다. 매년 그만두려고 했지만 매년 붙잡았다”며 “이번만 참고 다시한번 가보자, 잘해줄 테니까 잘 해 보자, 그런데 또 그러고…”라고 말했다.

ㄱ씨는 기자회견 등으로 공개 증언에 나선 후 공황장애약 등을 먹으며 스트레스를 견디고 있다고 했다. 그는 “이런 거를(고통을) 감안하고 기자회견을 했기 때문에 좀 힘들긴 하지만 그래도 숙현이의 한 가지 소원을 들어줬기 때문에 좀 후련한 마음은 있는 것 같아요. 못 다한 걸 해 준 느낌”이라고 말하고는 잠시 말을 잇지 못하다가 “그때 같이 고소를 하지 못하고 너무 늦게나마 해준 게 아닌가 해서 너무 미안하다. 거기 위에 가서는 조금 이제 편안하게 힘든 거 다 때려치우고 좋은 일만 있었으면 좋겠다고 전해주고 싶다”고 했다.

송윤경 기자 kyung@kyunghyang.com

▶ 장도리 | 그림마당 보기

▶ 경향 유튜브 구독▶ 경향 페이스북 구독

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.