7일 기재부 관계자는 “장기재정전망을 수립하면서 재정준칙도 함께 도입하는 방안을 검토하고 있다”며 “독일 등 해외 사례와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 달라진 재정 상황 변화도 고려해 재정준칙 방안을 논의해보겠다”고 말했다.

|

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난달 29일 정부세종청사 기재부 브리핑실에서 2020년도 제3회 추가경정예산안 브리핑을 하고 있다. 뉴스1 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기재부는 앞으로 45년간 재정지출과 수입, 국가채무 상황이 어떻게 변화해 나갈지를 예측해 5년 주기로 발표한다. 2015년에 이어 올 하반기 중 ‘2065년 장기재정전망’을 발표할 예정이다. 이때 재정준칙 제정안을 함께 선보일 계획이다.

한국의 재정준칙 적용은 사실 늦은 감이 있다. 국제통화기금(IMF)의 2015년 조사에 따르면 93개국이 재정준칙을 시행하고 있다. 미국ㆍ독일ㆍ영국ㆍ호주ㆍ일본 등 주요 선진국은 대부분 재정준칙을 운용하고 있다. 세부 내용과 법적 강제성의 정도만 각각 다를 뿐이다.

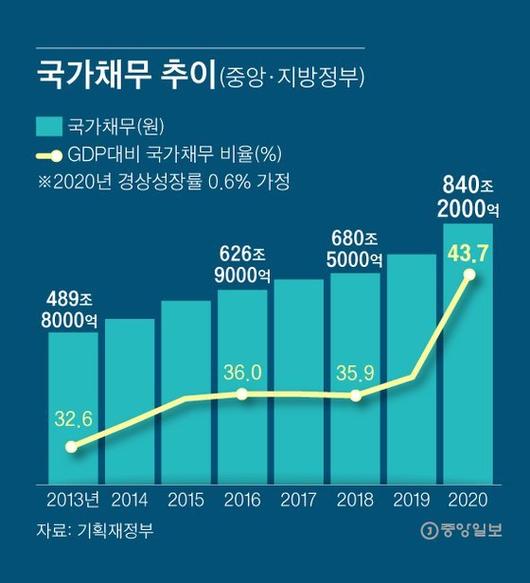

재정준칙은 대상 항목은 ▶지출 ▶수입 ▶재정수지 ▶채무 등 크게 4가지로 나뉜다. 기재부는 국가채무와 재정수지 적자를 타깃으로 한 ‘느슨한’ 형태의 재정준칙 도입안을 내부에서 저울질 중이다. 이날 추경호 미래통합당 의원도 국내총생산(GDP) 대비 국가채무 비율을 45% 이하로, 관리재정수지 비율을 3% 이하로 유지하는 내용의 ‘국가재정법 개정안’을 발의했다.

|

그래픽=김영희 02@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기재부가 재정준칙 법제화를 본격적으로 준비하고 나선 건 ‘발등의 불’ 때문이다. 5년 전인 2015년 기재부는 ‘2060년 장기재정전망’에서 “2060년까지 국가채무를 40%(GDP 대비) 이내로 관리 가능할 것”이라고 예상했다. 이 전망은 45년은커녕 5년도 채 가지 못했다. 올 들어 59조2000억원에 이르는 재정지출이 추가(1~3차 추경)되면서 나랏빚이 급증했고 올해 국가채무 비율은 43.7%(연말 전망)로 치솟았다.

여기에 여권과 지방자치단체를 중심으로 2차 긴급재난지원금 나아가 기본소득제 얘기까지 나오고 있다. 재정 누수에 비상이 걸리자 당국이 재정준칙 ‘카드’를 서둘러 꺼냈다. 지난 1일 감사원도 전문가 설문 조사를 근거로 재정준칙 시행을 기재부에 권고했다.

사실 기재부가 재정준칙 도입의 필요성을 강조하고 나선 건 이번이 처음이 아니다. 2015년 장기재정전망을 발표할 때도 “유사ㆍ중복(사업) 정비, 예산 낭비 제거 등 지속적인 세출 구조조정을 뒷받침할 수 있는 재정준칙이 도입 필요하다”고 밝히기도 했다.

재정준칙을 시행하려면 법제화가 우선이다. 재정준칙 ‘선진국’으로 꼽히는 독일의 경우 헌법으로 규정했다. 그런데 한국에선 국회 문턱을 번번이 넘지 못했다. 지역 사업 예산을 중앙정부에서 끌어와야 하는 의원들로선 재정준칙이 걸림돌이 될 수 있기 때문이다. 각 정권도 재정준칙에 미온적이긴 마찬가지였다. 인기 없는 증세보다는 재정지출 확대가 표와 지지율을 끌어올 수 있는 손쉬운 방법이라서다.

기재부 관계자는 “20대 국회에서도 재정준칙과 관련한 재정 건전화 법안이 서너 건 올라왔지만 모두 논의를 제대로 시작하지도 못하고 폐기됐다”고 전했다. 기재부 주도로 재정준칙 도입안을 물밑 추진하고 나섰지만 실제 법제화까진 갈 길이 멀다는 얘기다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 “(기본소득제 등은) 연간 수백조원이 드는 예산이 들어가는, 세입ㆍ세출 등 조세 정책, 복지정책에 구조조정이 필요한 사안”이라며 “이런 중요한 사안을 국민의 의견 수렴이나 대책 없이 차기 대선을 염두에 두고 정제되지 않은 아이디어를 정치권에서 쏟아내는 건 큰 문제”라고 비판했다. 추경호 의원은 “국가채무가 급속도로 증가함에도 불구하고 이를 관리할 기준 자체가 없는 건 큰 문제”라며 “재정준칙을 포함해 장기적인 재정 건전성 수준에 대한 사회적 공론화가 절실히 요구된다”고 밝혔다.

세종=조현숙 기자 newear@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.