마약 확산, 상상 이상으로 심각

갈수록 은밀하게 삶 파고들어

밀수·유통조직 단속이 최우선

재범률 높아 치료·재활도 필요

美 DEA처럼 국가적 대응 절실

갈수록 은밀하게 삶 파고들어

밀수·유통조직 단속이 최우선

재범률 높아 치료·재활도 필요

美 DEA처럼 국가적 대응 절실

|

“강남클럽 ‘버닝썬’ 사건은 상징적일 뿐 마약 확산이 십수 년 전과 비교해 상상도 못한 정도로 심각합니다. 드러난 마약 범죄는 빙산의 일각으로 우리 사회를 더욱 병들게 하기 전에 마약 전문 수사청을 설립해 강력한 방어 전선을 만들어야 합니다.”

대한민국의 주요한 마약 사건들은 대부분 서울중앙지검 강력부에서 처리한다. 최근 우리 사회를 뒤흔들었던 버닝썬 같은 마약 사건들을 무수히 처리하는 건 보편적인 업무다. 15일 서울경제와 만난 김태권(47·사법연수원 29기) 서울중앙지검 부장검사는 이 강력부를 지난 1년간 이끌어왔다. 김 부장검사는 “마약 범죄가 더욱 은밀하게 국민들 속으로 파고들어 우리 사회문제를 심각하게 병들게 하고 있다”며 촘촘한 단속시스템과 재범을 방지하기 위한 치료정책이 필요하다고 강조했다.

|

김 부장검사는 마약 범죄는 최우선적으로 철저한 단속이 가장 중요하다고 당부했다. 마약 공급이 수요를 만들고 수요는 다시 공급을 키우기 때문이다. 검찰이 마약 공급 차단을 우선 과제로 삼고 마약 밀수와 유통조직 수사에 역량을 쏟아붓고 있는 것도 이 같은 이유다. 추적이 어려운 ‘다크웹(Dark Web)의 마약 거래에는 모니터링 시스템을 개발해 대응하고, 해외 ‘상선(공급자)’ 수사와 해외도피 사범 송환을 위한 국제공조에도 심혈을 기울이고 있다. 이를 위해 전국 80여명의 마약 담당 검사와 290여명의 마약수사관은 매일을 숨가쁘게 보낸다.

|

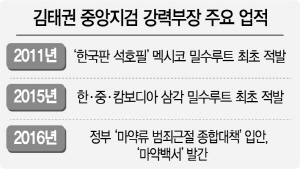

그는 대표적인 ‘마약통’으로 검찰 내에서 마약사건을 가장 많이 다뤘다 해도 과언이 아니다. 김 부장검사는 대한법률구조공단에서 공익법무관으로 일할 때 마약 사건 국선변호를 맡으면서부터 마약의 폐해의 심각성을 깨닫고 마약수사를 지망했다. 검사 임용을 위한 ‘자기소개서에 “훌륭한 마약수사 검사가 되고 싶다”고 쓸 정도였다. 바람대로 검사 임관 후 첫 임지인 부산지검에서 마약수사를 시작했다. 평검사 시절 활동무대는 주로 서울중앙·인천·부산 지방검찰청 세 곳이었다. ‘한국판 석호필’ 사건을 맡아 멕시코에서 국내로 필로폰을 밀수하는 루트를 최초로 적발한 열혈 검사가 김 부장검사였다. 영화 ‘집으로 가는 길’의 모티브가 된 ‘한국판 마약왕’ 사건 때도 그가 주임검사였다. 이러한 성과를 인정받아 부산지검에서 강력부장을 맡았다. 이때 ‘국제마약’ 분야로 블루벨트(2급 공인전문검사)를 받으면서 검찰 내의 마약통으로 불리기 시작했다.

김 부장검사는 최근 들어 마약 투약사범의 치료·재활의 중요성에 관심을 갖고 지켜보고 있다. 그는 “비록 마약 투약자는 범법자이지만 약물중독 환자로서 재범률이 40%에 달하기 때문에 치료·재활에 성공하면 마약 수요를 줄이는 효과가 있다”고 설명했다. 검찰은 올해 초 재활 의지가 있는 마약 투약사범에게 6개월 동안 교육·치료·보호관찰을 실시하는 ‘보호관찰소 선도 조건부 기소유예’를 도입해 적극 활용하고 있다

김 부장검사는 앞으로 단일범죄로서 더 늘어날 가능성이 높은 게 마약이라고 전망했다. 미국 법무부 마약단속청(DEA)과 같은 마약 전문 수사청이 한국에도 필요하다고 보는 이유다. 김 부장검사는 “2~3년 전만 해도 마약청 설립 얘기가 나오면 ‘지금 우리가 그럴 단계인가’라고 생각했는데, 이제는 국가적인 대응을 서둘러야 할 시점”이라고 말했다. 그는 앞으로도 어떤 자리에 있든 검찰에 있는 동안은 마약 범죄 대응을 최우선 과제로 생각하고 공직생활을 하려고 한다. 김 부장검사는 “어느 검찰청에서든 마약 담당 검사를 찾아가 먼저 인사하고, 모르는 것을 물어오면 함께 고민하며 나아가고 싶다”며 “마약청이 설립되면 초석을 다지는 데 미력이나마 보태고 싶다”고 밝혔다. /조권형기자 buzz@sedaily.com

◇프로필

△1972년 서울 △1996년 서울대 사법학과 졸업 △2000년 사법연수원 29기 수료 △2012년 대검찰청 검찰연구관(범죄정보기획관실) △2015년 부산지검 강력부장 △2016년 대검찰청 마약과장 △2017년 대검찰청 조직범죄과장

[ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지]