|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

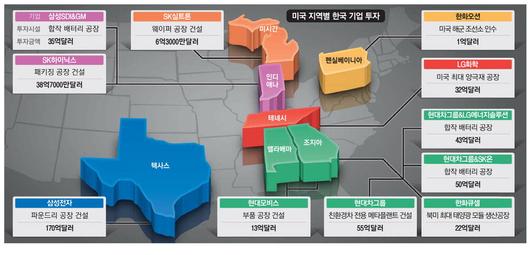

트럼프 시대를 바라보는 기업들의 시각은 우려와 기대가 교차한다. 조 바이든 정부의 정책에 따라 한국 기업들은 자금 1000억달러 이상을 미국 현지에 투자했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 이들에게 약속했던 혜택을 축소하거나 무력화하겠다고 으름장을 놓는다. 기업들은 이 과정에서 불거질 혼란이 걱정스러울 수밖에 없다. 하지만 이를 기회로 인식하는 시각도 있다. 트럼프 당선인이 중국에 대한 규제를 강화할수록 한국 기업들이 반사이익을 누릴 수 있다는 기대감이다.

삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체업계는 칩스법(반도체특별법) 폐지·축소 여부를 주시하며 대책을 강구하고 있다. 반도체 기업들은 대규모 보조금을 지급하는 칩스법에 따라 미국에서 큰 규모로 투자를 진행하고 있다. 삼성전자(텍사스주)와 SK하이닉스(인디애나주)는 미국 정부에서 각각 64조원, 6200억원의 보조금과 세제 혜택을 받기로 돼 있다. 그러나 트럼프 당선인이 후보 시절부터 칩스법에 대해 부정적인 견해를 밝혀온 만큼 지원금을 받지 못할 가능성이 있다. 이때 원자재비·인건비 급등으로 미국 사업에 차질이 빚어질 수 있다. 다만 칩스법을 폐기하기보다 보조금 규모를 축소할 것이라는 분석도 제기된다.

반면 트럼프 당선인의 강력한 보호주의 무역으로 반도체 산업이 수혜를 받을 것이란 관측도 나왔다. 이날 삼정KPMG는 보고서에서 "중국에 대한 미국의 직접적인 규제가 한국 반도체업계에는 반사이익을 얻을 기회로 작용할 수 있다"고 언급했다.

송의달 서울시립대 초빙교수는 "세계 최고 수준인 우리 기업의 반도체 품질과 경쟁력을 미국 정부에 인지시키며 양국 간 신뢰를 쌓는 게 중요하다"고 말했다.

자동차업계는 '보편관세' 도입에 촉각을 곤두세우고 있다. 미국이 수입하는 모든 물품에 지금보다 관세 10~20%를 추가로 부과하면 한국·멕시코 등에서 생산해 미국으로 수출하는 자동차 가격 경쟁력은 뚝 떨어질 수밖에 없다. 관세율 20%가 더해지고 차량 가격을 지금처럼 유지하기 위해 해당 비용을 전부 부담하면 연간 7조2000억원을 써야 한다는 분석도 있다.

전기차 지원이 대폭 감축될 것이란 점도 부담스럽다. 바이든 행정부가 천명한 '전기차 보조금'을 확보하기 위해 미국 전기차 공장과 배터리 공장에 수십억 달러를 투자했는데 전기차 수요가 줄어들면 투자금을 회수하는 게 어렵기 때문이다. 현대차그룹은 차세대 하이브리드 시스템 TMED-Ⅱ를 적용한 신차를 미국 현지에 출시하고, 조지아주에 건설한 전기차 전용 공장 '메타플랜트 아메리카'에서 전기차 대신 하이브리드카 생산을 준비하는 등 탄력적으로 대응한다는 방침이다.

배터리업계는 미국 내 사업 환경 변화를 예의 주시하며 인플레이션 감축법(IRA)의 생산세액공제(AMPC) 수혜 규모 축소를 우려하고 있다. AMPC는 국내 배터리 업체들이 전기차 캐즘에 따른 업계 불황을 견뎌내기 위한 핵심 버팀목이기 때문이다. 실제로 올해 3분기 기준 LG에너지솔루션과 SK온은 AMPC를 제외하면 사실상 적자를 기록했다. 다만 관세장벽이 중국 등의 배터리 수출을 막고 미국에 한발 앞서 투자한 한국 배터리 업체들이 법인세 인하, 전력요금 인하 혜택 등을 받으면 경영 환경 개선에 도움이 될 것이란 견해도 있다.

방산업계는 기대감이 크다. 한화오션은 지난 6월 인수한 필라델피아 필리조선소를 통해 미 해군 군함을 직접 건조하고 한 해 20조원에 달하는 미 해군 유지·보수·정비(MRO) 시장에도 진출할 예정이다. 국내 조선업체는 아직 미군의 '권역별 정비 거점 구축 정책(RSF)'에 따라 인도·태평양에 배치된 미 해군 함정만 MRO 사업의 대상으로 한다. 그러나 미국 본토에 있는 필리조선소를 통해 미 전체 해군 함정의 MRO 물량에 접근할 수 있다.

[김동은 기자 / 박소라 기자 / 한재범 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.