쏘아보지마라… 콧물 옷으로 훔치지마라…

아리스토텔레스부터 영국 젠틀맨까지

구체적인 행동 지침의 변천 역사 재조명

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

매너의 역사/설혜심/ 휴머니스트/ 3만8000원

“콧구멍에는 어떤 점액질 덩어리도 없어야 한다. 역겹기 때문인데, 철학자 소크라테스도 그것 때문에 비난을 받았다. 모자나 옷으로 콧물을 훔치는 일은 촌뜨기나 할 일이다. … 만약 두 손가락을 이용해 코를 풀었을 때는 일부가 바닥에 떨어지게 마련인데 그 즉시 발로 밟아 땅에 묻어야 한다.”

16세기 인문주의자 에라스뮈스가 말년에 쓴 ‘소년들의 예절론’의 한 구절이다. 에라스뮈스는 아돌프 공의 아들인 11살 앙리를 위해 1530년 이 책을 내놓았다. 책은 출간되자마자 폭발적 인기를 누렸다.

|

설혜심/ 휴머니스트/ 3만8000원 |

에라스뮈스는 ‘눈을 냉혹하게 뜨지 마라. 쏘아보거나 눈동자를 굴리지 마라’부터 ‘방귀를 혼자 뀌기 어렵다면 기침 소리로 방귀 소리를 덮도록 하라’까지 몸가짐에 대해 지나칠 만큼 세세하게 조언한다. 에라스뮈스의 저서에서는 중세와 달라진 근대 초의 매너에 대한 생각을 엿볼 수 있다.

연세대 사학과 설혜심 교수는 신간 ‘매너의 역사’에서 에라스뮈스의 저서가 혁명적이라고 평가한다. 몸짓을 통제하는 개인의 행위주체성을 중시하고 예법이 시대와 장소에 따라 변할 수 있다고 봤기 때문이다. 새로운 의사소통 양식이 필요하던 때에 에라스뮈스가 적절하게 대응했기에 이 예절론은 여러 언어로 번역돼 성공할 수 있었다.

에라스뮈스가 살던 때는 물론 인류 전체 역사에서 예절은 늘 중시됐다. 이에 비해 그간 역사학에서 매너에 대한 연구는 미진했다. 역사학은 시대 변화에 주목하지만 매너는 급변하지 않기 때문이다. 저자는 서양에서 고대부터 20세기까지 나온 굵직굵직한 예법서를 들여다보며 매너의 역사를 재정리했다.

|

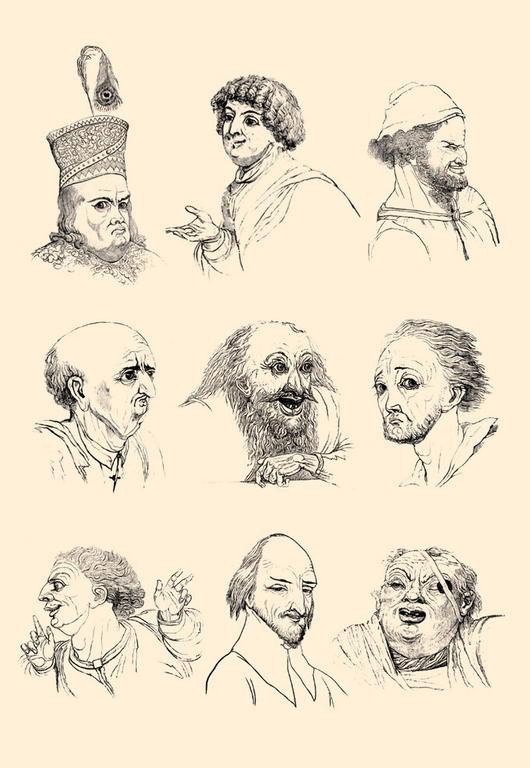

고대 그리스 철학자 테오프라스토스의 ‘성격의 유형들’은 꼴사나운 사람들의 30여가지 행동거지를 묘사했다. 그림은 1824년 영국 런던에서 출간된 ‘성격의 유형들’ 영어판에 실린 삽화. 휴머니스트 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

서양 예법서의 시원으로는 테오프라스토스의 ‘성격의 유형들’을 들 수 있다. 테오프라스토스는 고대 그리스 철학자로 아리스토텔레스의 친구다. 이 책은 아테네 거리에서 흔히 만날 법한 인간 가운데 꼴사나운 사람의 특징을 구체적으로 묘사했다.

테오프라스토스는 ‘눈치 없는 사람’의 특징으로 ‘아주 바쁠 때 의견을 물으러 온다’거나 ‘긴 여행에서 방금 집으로 돌아온 상대방에게 산책하자고 한다’를 예로 든다. ‘외국에서 온 친구가 극장표를 가져왔을 때 함께 공연장에 가면서 자기의 표에 대한 비용은 지불하지 않으며, 다음날 심지어 자기 아들들과 그들을 돌보는 노예까지 데리고’ 오는 건 ‘부끄러움을 모르는 사람’이라고 규정한다. ‘식사에 초대받았을 때 기를 쓰고 주인 옆에 앉고 싶어’하는 사람은 ‘작은 명예를 사랑하는 사람’이라 칭한다. 상당수 행태가 오늘날 ‘밉상’과 크게 다르지 않다.

서양 매너의 이론적 시원은 아리스토텔레스다. 아리스토텔레스는 ‘니코마코스 윤리학’에서 실천적 지혜를 통해 실생활로 이어지는 지식을 강조했다. 이 책은 서양 매너에서 중요한 원칙이 되는 세 가지 개념인 중용, 자제력, 친애(필리아·우애)를 다룬다.

또 다른 이론적 시원은 키케로의 ‘의무론’이다. 키케로는 ‘데코룸’(decorum)이라는 용어를 사용했는데 이는 고대 세계에서 매너의 이상적인 형태를 지칭하게 됐다. 키케로는 “데코룸한 것은 도덕적으로 선하며, 도덕적으로 선한 것은 데코룸하다”라고 말한다. 키케로는 특히 중용을 강조했고, 내적인 본성과 외적인 행동이 일치해야 한다는 대원칙을 제시했다.

|

18세기 예의 바른 젠틀맨이라는 이상은 영국 엘리트층을 넘어 다른 계층에까지 퍼져나갔다. 그림은 토머스 게인즈버러가 1750년에 그린 작품으로 젊은 젠틀맨 세 명의 집단 초상화다. 휴머니스트 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

중세에는 궁정 예절이 주로 다뤄졌다. ‘쿠르투아지’는 궁정에 적합한 귀족의 태도를 의미하는데, 궁정 예절(courtesy) 역시 여기에서 비롯한 단어다. 근대로 넘어오자 에라스뮈스의 저서가 ‘시빌리테 시대’의 포문을 열었다. 시빌리테는 근대 매너의 새로운 이상을 의미한다. 그 연장선에서 좋은 가정환경과 훈육을 중시하게 된다.

영국사를 전공한 저자는 서양, 그중에서도 영국에서 매너의 변화에 초점을 맞췄다. 영국은 근대에 이탈리아와 프랑스의 매너를 모델로 삼아왔다. 영국이 프랑스의 영향에서 벗어나 ‘폴라이트니스’라는 독자적인 개념을 세우게 된 건 18세기쯤이다. 국력 성장으로 국가적 자부심을 갖게 되면서부터다. 자신감에 찬 영국인들은 자유, 소탈한 자연스러움, 편안함을 매너의 핵심 가치로 봤다.

이런 영국식 매너는 산업화로 신흥부자가 탄생하자 반동적으로 변한다. 기존 상류층은 까다로운 예의범절로 우월성을 지키려 했다. 신흥부자가 침범할 수 없도록 사교계와 회원제 클럽을 만들고 표피적인 양식에 집중한 세세한 규칙을 에티켓으로 내세운다.

19세기에는 소비사회가 발달하면서 쇼핑 에티켓, 전문직의 에티켓 등이 등장한다. 새뮤얼 비튼은 1875년 작 ‘에티켓의 모든 것’에서 상점 주인에 대해 “부자 손님에게는 안달복달하면서 유난을 떨고 굴종적이며, 가난한 손님에게는 무례하고”라고 꼬집는다. 오늘날 논란이 되는 풍경과 크게 다르지 않다.

송은아 기자 sea@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.