한살배기 영아들 심리실험

본능적으로 못된 인형 단죄

선한 마음 품고 태어나지만

누구나 잔혹하게 변할 수 있어

어두운 본성 발현 막으려면

이성의 힘으로 선악 판단을

본능적으로 못된 인형 단죄

선한 마음 품고 태어나지만

누구나 잔혹하게 변할 수 있어

어두운 본성 발현 막으려면

이성의 힘으로 선악 판단을

|

선악의 기원 |

한국엔 덜 알려졌지만 캐나다엔 악인의 이름이 자주 회자된다. 연쇄살인범 ‘피터 우드콕’이다.

1956년 9월, 10대였던 우드콕은 “자전거에 태워주겠다”며 7세 어린이를 유인해 교살했다. 살인엔 아무런 이유도 없었다. 범행이 발각되지 않자, 우드콕은 3주 뒤 다시 길을 나선다. 이번엔 9세 남아였다. 소년범은 두 번째 희생자를 꾀어 끌고가서는 ‘때려서’ 사망케 하는, 천인공로할 악행을 저질렀다.

어린 악한의 광기는 멈출 줄을 몰랐다. 우드콕은 네 살 여아를 숲으로 끌고가 죽음에 이르게 했다. 소녀의 사인(死因)은, 이곳에 옮겨 적기에도 차마 역겹고 두려울 정도다.

경찰에 검거된 소년 우드콕은 재판을 거치며 ‘정신병자’로 분류됐는데, 수감 후 평생을 갇혀 지내게 된다. 그러나 이게 끝이 아니었다. 감옥 안의 우드콕이 중년이 됐을 때 비극은 재연됐다.

52세 우드콕이 어느 정도 치료가 됐다고 판단한 담당관들이 ‘감시 받지 않고 3시간 동안 자유롭게 돌아다닐 허가증’을 그에게 발급했던 것. 영어의 몸이 잠시 풀리자 우드콕은 불과 한 시간 만에 자신과 친했던 다른 환자를 숲으로 불러내서는 그의 신체를 도끼로 내려찍었다. 그는 교화가 불가능한 태생적인 사이코패스였던 셈이다.

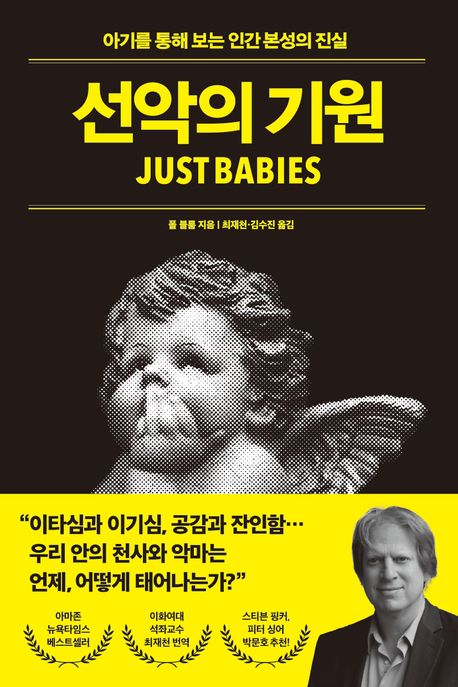

뉴욕타임스 베스트셀러 신간 ‘선악의 기원’이 출간됐다. 예일대 교수인 저자가 ‘인간은 선한 존재인가, 악한 존재인가’란 질문을 집요할 만큼 이어가는 책이다. 선악의 리트머스 시험지와 같은 ‘아기’를 관찰하면서 인간 심리를 깊게 사유한다.

우드콕의 삶을 살펴보면 악은 인간의 심장에 들러붙은 본성으로 이해된다.

그러나 우리는 잘 알고 있다. 사악한 인간이 거리를 쏘다니고 세상이 미쳐 돌아가더라도, 대개의 인간은 선한 존재란 것을 말이다. 아무런 이유도 없이 사람을 죽이는 흉악범이 있는 반면, 아무런 연고도 없는 사람에게 선행을 베푸는 사마리아인 역시 인간의 표정이다.

그렇다면 이제 질문은 불가피하다. 인간은 원래 선한 존재로 태어났다가 때로 악해지는 걸까, 악한 본성이 사회 규범을 주입받으면서 선함으로 발현되는 걸까.

저자는 여기서 하나의 심리학 실험을 소개한다.

한살배기 영아들에게 인형극을 보여주는 실험이 시작됐다. 설정은 이렇다. 양쪽에 두 인형이 놓여 있는 공간에서, 오른쪽 인형에게 공을 굴리면 이 인형은 공을 다시 되돌려주었고, 왼쪽 인형에게 공을 굴리면 이 인형은 공을 들고 도망쳐 버렸다.

인형극을 아기들에게 관람시킨 실험자는, 한 살 아기들이 두 개의 인형 앞에 각각 놓인 사탕 가운데 하나를 직접 가져갈 수 있도록 했다. 실험 결과, 놀랍게도, 거의 모든 아기들은 ‘못된’ 인형, 왼쪽 인형의 사탕을 가져갔다. 한 아기는 조막손으로 왼쪽 인형을 때리기까지 했다.

이것은 무엇을 의미할까. 책에 따르면, 아기들은 공을 돌려주지 않고 가져가는 왼쪽 인형의 행동이 잘못됐으며 이는 단죄할 필요가 있다고 판단한 것이다.

6개월된 아기는 엄마가 우는 척을 하면 그보다 더 큰 울음을 우는 것이 보통이다. 저자는 이 울음을 ‘아기들이 선천적으로 갖고 태어나는 공감과 연민의 징후’라고 본다. 불의를 견디지 못하고 타인의 고통 앞에서 상대를 헤아리는 마음을 품고 인간은 태어난다는 것.

이것의 다른말이 바로 ‘도덕감정’이 된다.

그런데도 우리 현실은 왜 항상 변함없이 이 모양일까. 뉴스에는 인면수심을 한 괴물들의 소행이 하루가 멀다 하고 보도되고, 거리에는 악인이 평범한 얼굴을 한 채 돌아다닌다.

책은 아기의 도덕적 성격이 선천적임을 증명하면서, 인간의 어두운 본성도 인정한다. 도덕이 선이라는 결실을 맺는 과정은 본성과 직감으로만 이해될 수 없는 성질이라고 책은 본다.

도덕감정이란 결국 정교한 이성 위에 기반한다. 인간을 규정하는 건 오로지 선악 양쪽으로 뻗어나갈 수 있는 ‘가능성’이며, 이 가능성을 선의 방향으로 이끄는 것이 인간으로서의 의무라고 책은 주장한다. 따라서 인간을 처음부터 착한 존재로, 나쁜 존재로 바라보는 시선은 합당하지 못하다는 결론에 책은 다다른다.

예일대 인기 강연을 꿰맨 이 책을 한 장씩 넘기다 보면, 선악에 관한 몇 가지 생각거리가 독자에게 주어진다. 한니발 렉터, 그리고 다리우스왕 일화가 그렇다.

사이코패스란 단어를 들으면 대개 우리는 영화 ‘양들의 침묵’에 등장하는 한나발 렉터 박사를 상상하곤 한다. 그는 인육을 먹는 정신의학자였다. 렉터는 사회적으로 유력한 계층인 셈인데, 대개 세상에서 만나는 사이코패스는 성공이나 번영과 거리가 멀다. 가상인물 렉터의 존재는 ‘매력적인 사이코패스’라는 고정관념을 형성했다.

헤로도토스의 2500년전 걸작 ‘역사’에 나오는 다리우스왕은 어느 날 그리스인들을 불러 모아 “그대들에게 무엇을 주면 아버지 시신을 먹겠느냐”고 물었다. 그리스인들은 “그 무엇을 줘도 그런 짓은 할 수 없다”며 몸서리를 쳤다. 그러자 다리우스왕은 인도의 칼라티아이족(族)을 집결시켜 “무엇을 주면 부모의 시신을 불태울 수 있겠는가”고 물었다. 칼라티아이족은 부모 시신을 먹는 풍습을 가진 부족이었는데, 그들 문화 내에선 부모 시신을 화장한다는 건 있을 수 없는 일이었다.

A집단엔 악한 행동이 B집단엔 당연한 일이기도 한 것. 내집단과 외집단의 도덕감정은 상대적이란 얘기다. 책은 “인간은 누구든 예외없이 태어난 곳의 관습과 자신이 믿고 자란 종교가 최고라고 생각한다”면서, 선악의 구별 역시 결국은 주관이지 않느냐는 물음까지 풍부하게 남긴다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.