|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

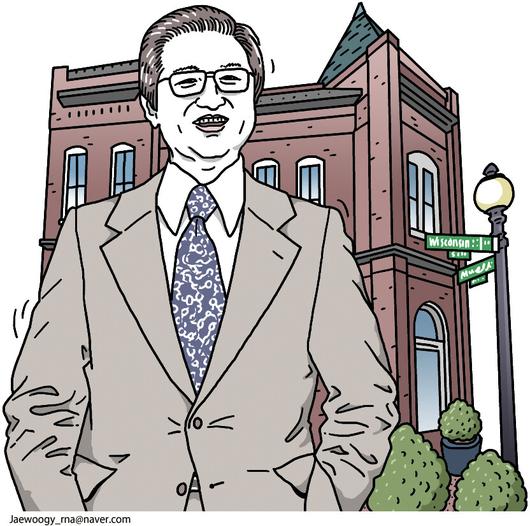

지난 19일 별세한 박동선씨는 1970년대 중반 미국에서 로비스트로 유명세를 탔다. 그래서인지 박씨에 대한 장문의 부음 기사가 며칠 지나 뉴욕타임스와 워싱턴포스트에도 실렸다. 1976년 터진 코리아게이트를 지금도 기억하고 있기 때문일 것이다. 당시 미국 언론들은 수십명의 미국 정치인들이 박씨한테서 정치자금을 받은 이 사건을 대서특필했다.

두 신문은 박씨를 스콧 피츠제럴드의 소설 ‘위대한 개츠비’의 주인공 개츠비에 비유했다. 매주 주말 대저택에 수백명의 사람들을 초대해 호화 파티를 연 사교계 거물이었던 그는 부유층 신사로 보였으나 사실은 밀주 유통업자였으며 나중에 몰락의 길을 걷는다.

개츠비가 뉴욕 교외의 대저택에서 파티를 연 반면에 박씨는 워싱턴 시내 핫플인 조지타운대 인근 ‘조지타운클럽’을 무대로 활동했다. 박씨는 1966년부터 이 회원제 사교클럽을 운영했다. 클럽 내부는 양탄자와 기사의 갑옷, 아라비아의 총, 동양의 자기 등으로 장식돼 있었다. 박씨는 조지타운대를 다니며 쌓은 인맥을 활용했다. 제럴드 포드 당시 부통령과 하원의장 등 정계 거물들이 드나들었다. 박씨는 1978년 하원 청문회에서 의원 31명에게 총 85만달러를 줬다고 증언했다. 워싱턴포스트는 검찰 기소장을 인용해 박씨가 미국 정부가 원조하는 쌀을 중개하며 받은 커미션으로 로비 자금을 마련했으며 여기에 한국 정부가 관여돼 있다고 전했다. 신문은 클럽도 한국 중앙정보부에서 자금 지원을 받아 운영한 의혹이 있다고 덧붙였다. 그러나 박씨는 끝까지 한국 정부의 관련성을 인정하지 않았으며 애국심에서 돈을 준 것이라고 주장했다.

두 언론은 워싱턴에 만연한 로비 관행에 주목했다. 뉴욕타임스는 박씨가 “나는 미국 정치 과정에 참여하고 있었다”고 말했다고 전했다. 워싱턴포스트는 그가 1982년 인터뷰에서 “워싱턴은 나 같은 사람에겐 놀라운 도시다. 다른 어떤 곳에서 나 같은 외국인 아웃사이더가 내가 (여기서) 할 수 있는 것들을 할 수 있겠나?”라고 말했다고 소개했다. 국익을 위한 로비스트의 존재는 필요악일 수 있다. 그러나 박씨는 박정희 군사정권의 이익을 위한 로비 혐의에서 자유롭지 못하다는 점, 한국의 대외 이미지를 실추시켰다는 점에서 오명을 남겼다. 박씨는 의원들에게 돈을 건네며 인권 탄압으로 미국에서도 여론이 좋지 않던 박정희 정권을 옹호하는 발언을 해줄 것을 요청했다고 워싱턴포스트는 전한다. 조지타운클럽은 그 뒤 다른 사람에게 넘어가 지금도 영업 중이다.

박현 논설위원 hyun21@hani.co.kr

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기

▶▶행운을 높이는 오늘의 운세, 타로, 메뉴 추천 [확인하기]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.