|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이러한 문제를 해결할 대안으로 떠오른 기술이 이종접합(Heterogeneous Integration) 패키징입니다. 단일 시스템온칩(Monolithic SoC)에 구현하거나 기판에 각각 부착됐던 각각의 칩을 하나의 패키징으로 만들어 성능과 가격적 이점을 동시에 얻겠다는 거죠. 쉽게 말하면 하나의 칩이 했던 일을 여러개로 나누거나 따로 일했던 칩을 하나로 합친 그룹을 만들겠다는 의미입니다. 대표적인 사례가 GPU, 고대역폭메모리(HBM)를 수평으로 적층해 하나의 패키지로 만든 2.5D 패키징입니다.

물론 이러한 2.5D 패키징, 혹은 3D(수직) 패키징 방식도 아직까지 완벽한 방식이라고 보기는 어렵습니다. 각각의 칩을 전기적으로 연결하는 실리콘 인터포저의 높은 공정 난이도가 가격 상승을 부추기는 한편, 칩 대면적화에 따른 발열을 칩과 기판이 버텨주지 못하는 경우가 생기고 있죠. 이번 AI 열풍이 오래가지 못할 것이라는 부정적 관측의 이유도 이러한 칩 가격, 전력 등 운영비용 문제에 기반하고 있습니다.

최근 신경망처리장치, 칩렛, 반도체 유리 기판(Glass Core) 등이 화두에 오른 이유도 이와 맞닿아 있습니다. 이들을 활용하면 가격을 낮추면서도 성능을 고도화해 수익을 낼 수 있는 AI 산업의 기틀을 만들 수 있죠. 그중에서도 유리기판은 반도체 전공정에 집중된 부하를 줄이고, 기판 자체 역학을 바꿀 수 있는 게임체인저로 꼽힙니다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

패키지 기판(Substrate)은 칩을 전기적으로 연결하는 역할을 하는데요. 중심이 되는 코어층에 여러 소재로 이뤄진 층(Layer)을 쌓아 구성됩니다. 기판의 레이어는 실장하려는 칩의 미세회로 패턴이 좁으면 좁을수록 늘어납니다. 칩 회로 미세화에 따라 입출력(I/O)단자가 늘어나는 만큼, 이를 연결하기 위한 레이어도 늘어나는 것이죠.

문제는 유기소재로 된 기판은 레이어를 쌓기에 한계가 있다는 점입니다. 표면이 매끄럽지 못해 회로 형성이 어려운 탓이죠. 레이어가 늘면 늘수록 전기 저항도 높아져 속도가 느려질 수도 있습니다. 또 칩 사이즈에 맞춰 기판 크기를 늘리게 되면, 유기소재로 된 기판이 발열에 버티지 못하고 휘는(Warpage) 현상이 발생할 가능성이 높죠. 이러한 점 때문에 실리콘 소재의 인터포저(Interposer, 중간기판)가 칩 위에 함께 실장되고 있습니다. FC-BGA가 못하는 일을 인터포저가 분담하다 보니, 여기에 투입되는 비용과 시간 역시 늘어날 수밖에 없는 구조입니다.

반면 유리 기판은 표면이 매우 매끄러워 회로 패턴 형성, 레이어 쌓기에 보다 유리합니다. 적층세라믹커패시터(MLCC)와 같은 수동소자를 유리에 내장할 수 있어 표면에 더 많은 회로 집적도 가능합니다. 열 팽창 계수도 매우 낮아 휨 현상이 발생할 우려도 없죠. 또 절연성이 좋아 특정 칩에서 발생한 열이 다른 칩으로 전달될 일이 없습니다. 이러한 절연성 덕에 전류 누출이 적어 무선주파수(RF) 특성도 좋습니다. 따라서 기존 FC-BGA처럼 인터포저를 같이 활용할 필요가 없을 뿐더러, 유리한 RF 특성을 살려 6G 등에서 유리한 면모를 보일 수 있죠.

기존의 2.5D 패키징 구성을 유지할 수 있는 방식도 있습니다. FC-BGA를 그대로 쓰되, 실리콘 인터포저를 유리 인터포저(Glass Interposer)로 대체하는 기술이 대표적이죠. 실리콘 대신 유리를 쓰면 FC-BGA를 쓰면서도 가격을 크게 낮출 수 있는 이점이 있고 더 좁은 면적에 많은 배선이 연결할 수 있는 장점이 있습니다. 유리 코어·유리 인터포저 방식은 각각 패키징 제품의 적용처에 따라, 혹은 이어질 개발 방향성에 따라 압축되거나 병용하는 형태를 띨 것으로 예상됩니다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

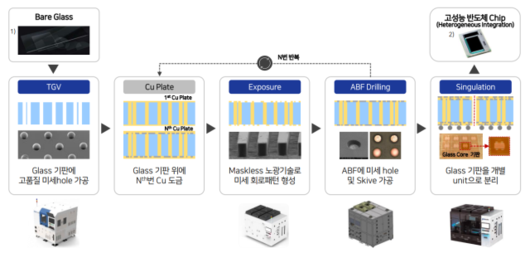

유리 기판을 제조하기 위해서는 기판 특성에 맞는 유리가 필요합니다. 업계에서는 이를 베어 글래스(Bare Glass)라고 부릅니다. 베어 글래스에 회로를 새기고, 이를 전기적으로 연결하기 위해서는 유리 사이 사이 전기가 통할 수 있는 구멍을 뚫어야겠죠. 이러한 통로(Via Hole)를 만들어주는 방식에 가장 주류로 사용되는 것이 유리관통전극(Thourgh Glass Via), TGV 기술입니다.

TGV 공정으로 비아 홀을 새긴 다음에는 통로를 넓히고 다듬는 식각 공정을 거칩니다. 그리고 통로의 전기적 연결을 위해 전기전도성 물질인 구리를 코팅하죠. 이후에는 기존 기판과 유사하게 소재를 쌓고 노광·식각·절연층 및 아지노모토빌드업필름(ABF) 적층·드릴링의 과정을 거쳐 완성합니다.

베어 글래스 제조에서는 미국의 코닝과 독일의 쇼트가 경합할 것으로 예상됩니다. 양사 모두 유리 원판 제조에 있어 오랜 노하우를 갖추고 있죠. 이들로부터 베어 글래스를 받아 TGV·식각·구리 도금만 진행하는 기업도 나타날 수 있습니다.

TGV 공정을 위한 장비를 제조하는 기업으로는 필옵틱스가 꼽히고 있죠. 필옵틱스는 이미 양산용 TGV 장비를 전세계에서 가장 먼저 납품한 선례가 있습니다. 이 회사는 TGV 공정 장비뿐 아니라 노광(DI) 장비, ABF 드릴링 장비, 유리 기판을 유닛으로 분리하는 싱귤레이션(Singulation) 장비도 갖추고 있어, 유리 기판 장비 시장 선점 준비를 마쳤죠.

또 켐트로닉스가 독일 LPFK와 손잡고 TGV·식각 공정 장비를 개발하고 있으며, 주성엔지니어링도 유리 인터포저용 TGV 장비를 개발하고 있습니다.

ABF 등에 미세한 구멍을 뚫어 회로를 형성하는 공정에는 이오테크닉스가 거론되고 있죠. 이오테크닉스는 이미 PCB 업체에도 ABF용 드릴러 등을 납품한 이력이 있으며, 현재 TGV 공정용 UV 드릴러 등을 테스트하는 것으로 알려졌습니다. 이밖에 ▲구리 도금용 감광액, 유리 코팅제를 개발하는 와이씨켐 ▲검사 장비 부문 기가비스·HB테크놀로지 ▲테스트 소켓 부문 ISC 등이 포함될 예정입니다.

베어 글래스를 받아 일련의 제조 공정을 거치는 기판 기업은 SKC 자회사 앱솔릭스, 일본 이비덴·다이닛폰프린팅(DNP), 삼성전기가 꼽힙니다. 대만 유니마이크론이나 오스트리아 AT&S도 이 시장에 진입할 가능성이 있죠.

아직 유리 기판은 초기 단계도 형성되지 않은 미완의 시장입니다. 그러다 보니 확실하게 적용할 만한 애플리케이션도 정해지지 않았죠. 유리 균열·비아 홀 크기 축소·패턴 미세화 등 다양한 도전 과제도 산적합니다. 시장 개화가 3년에서 6년 가량이 남아 있는 만큼, 기술 발전이 안정적인 방향으로 이뤄지기를 기대해봅니다.

- Copyright ⓒ 디지털데일리. 무단전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.