|

지난해 9월 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장한테 설명을 하고 있다. 연합뉴스 |

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 18~19일 북한 방문의 역사적·전략적·정세적 의미를 풀 열쇠말은 ‘9개월’과 ‘24년’이다.

우선 지난해 9월13일 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 김정은 북한 국무위원장을 만난 지 아홉달 만의 정상회담이다. 러시아-우크라이나 전쟁 와중의 북-러 밀착의 강도와 추세를 보여준다.

24년 만의 방북이라는 사실이 더 중요하다. 푸틴 대통령은 러시아연방 2대 대통령에 정식 취임(2000년 5월7일)하고 두달여 만인 2000년 7월19~20일 방북했다. 1922년 소비에트사회주의공화국연방(소련) 건국 이래 북한 땅을 밟은 유일무이한 옛소련·러시아의 최고지도자다. 적어도 북한에 푸틴 대통령의 24년 만의 방북은 ‘역사적’일 수밖에 없다.

‘9개월 만의 회담’에 담긴 정세 대응, ‘24년 만의 방북’에 실린 역사적·전략적 포석의 교차지점에서 도출될 김정은-푸틴 회담의 결과는 북-러 관계의 향배는 물론 동북아 정세와 지구적 국제정치에 중대 함의를 지닐 수밖에 없다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■ 북-러 관계 재설정

최대 관심사는 김정은 위원장과 푸틴 대통령이 양자 관계를 어떻게 재설정하느냐다. 2000년 2월19일 채택한 북-러 ‘친선·선린·협조 조약’(신조약)을 개정할지, 한다면 어떻게 바꿀지가 관심사다. 북쪽은 지난 1월 최선희 외무상이 모스크바에서 푸틴 대통령 예방과 외무장관회담을 하고 돌아온 직후 노동신문에 발표한 ‘공보’에서 북-러 관계를 “새로운 법률적 기초”에 올려놓는 데 “만족한 합의”를 했다고 밝혔다. 따라서 “쌍무관계 전반의 기본 법적 문건”인 ‘신조약’의 개정 가능성이 있다.

한-러 관계와 같은 “전략적 협력 동반자 관계” 수준에 맞출지, ‘유사시 자동 군사 개입’ 의무를 되살려 냉전기의 동맹 관계를 복원할지를 두고 관측이 무성하다. 북-러는 옛소련 시절인 1961년 7월6일 맺은 ‘우호·협조·호상원조 조약’(61년 조약)에선 ‘자동개입’과 ‘핵우산’을 1·2조에 명시했으나, 신조약에선 둘 모두 빠졌다. ‘자동개입’ 조항 존폐를 둘러싼 북-러의 대립으로 조약만료 기한인 1996년 조약 연장이 중단된 탓이다. 신조약 전문은 공개되지 않았는데, 신조약 채택 다섯달 뒤인 2000년 7월 푸틴 대통령의 방북 때 발표한 ‘조로공동선언’은 2조에서 “협의와 호상(상호) 협력을 할 필요가 있는 경우 지체없이 서로 접촉”한다고 명시했다. ‘자동개입’이 “지체없이 접촉”으로 약화된 것이다.

그런데 장호진 국가안보실장은 지난 16일 방송 인터뷰에서 푸틴 대통령의 방북을 앞두고 “‘일정한 선을 넘지 말라’고 경고성 소통을 (러시아 쪽과) 했다”고 밝혔고, 정부 고위관계자는 “동맹 비슷한 조약이 있을 것 같다”고 했다. ‘자동개입’이 포함된 동맹 조약으로 개정 가능성이 있다는 얘기다.

하지만 다수의 전직 정부 고위관계자들과 전문가들은 ‘자동개입’ 조항이 포함된 동맹 조약 체결 가능성을 낮게 본다. “러시아의 대외전략 기조와 국가이익에 부합하지 않는다”는 것이다. 실제 푸틴 대통령은 지난 5일 상트페테르부르크 국제경제포럼 개막 기자회견에서 “한국 정부와 일할 때 어떤 러시아 혐오적 태도도 보지 못했다. 한반도 전체와 관련해 양국 관계 발전에 관심이 있다”고 밝혔다. 남북 모두와 관계 발전을 추구하고 싶다고 뜻이다.

윤석열 정부의 우려와 달리 북한도 ‘자동개입’ 조항 복원을 바라지 않으리라는 지적도 있다. 국가정보원 북한정보분석국장을 지낸 장용석 서울대 통일평화연구원 객원연구위원은 “자동개입 조항 복원은 북이 러시아에 군사적으로 종속된다는 뜻인데, ‘핵무력 강화로 전쟁을 억제할 수 있게 됐다’고 인민들한테 선전해온 김정은의 선택지가 되기 어렵다”라고 말했다.

|

지난해 9월 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 만난 김정은 북한 국무위원장(오른쪽 둘째)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽 둘째). 타스 연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■ 북-러 협력 확대

북-러는 지난해 9월 정상회담 이후 경제·의회·외교·정당·지방정부·농업·문화·교육·보건·임업·청년·정보 분야 등의 고위급 상호 방문으로 협력을 모색해왔다. 푸틴 대통령의 방북을 계기로 여러 분야 협력 문서를 쏟아낼 수 있다.

군사협력의 내용이 남북러 관계의 뜨거운 감자다. 북한과 군사협력은 유엔 안전보장이사회 대북 제재 결의 위반일뿐더러 한-러 관계에 부정적 여파가 불가피하다. 다만 러시아가 북한에 공격용 무기를 제공하거나 핵·미사일 관련 첨단군사기술을 지원하는 건 한-러 관계의 ‘레드라인’(금지선)을 넘어서는 것이라 실행 가능성이 높지 않다는 게 전문가들의 대체적 전망이다. 외교안보 분야 고위 인사는 “러시아는 옛소련 시절에도 북쪽에 첨단전략군사기술·무기를 준 적이 없다”고 말했다. 장호진 국가안보실장도 지난 4월27일 방송에 나와 “우려의 균형”이라는 표현으로, 한-러 모두 상대의 ‘레드라인’을 의식하고 있음을 내비쳤다.

때문에 경제 분야에서 러시아가 좀더 협조적으로 나올 가능성이 높다. 에너지 부족이 심각한 북쪽에 천연가스·원유를 제공하거나, 인력이 부족한 극동지방 개발에 북쪽 노동자를 쓰는 방안 등이다. 둘 모두 유엔의 대북 제재 대상인데, 제재의 경계선을 넘나드는 방식의 협력을 모색할 가능성이 있다. 북-러는 지난해 9월 정상회담 이후 연해주정부 대표단 방북(2023년 12월, 2024년 3월)과 라선시인민위 대표단 연해주 방문(5월12~18일) 등으로 접경 협력을 모색해왔다.

|

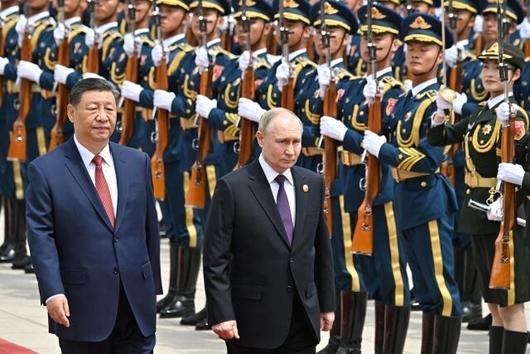

지난 5월16일 베이징을 방문한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 함게 의장대를 사열하는 모습. 사진 러시아 대통령실 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■ ‘북핵’ 문제는 어떻게?

푸틴 대통령은 지난해 9월 김 위원장과 정상회담 때 비핵화를 입에 올리지도, 북핵을 용인하는 듯한 발언을 하지도 않았다. 다만 지난 3월13일 대선 직전 자국 언론과 회견 때 ‘북한에 핵우산 제공 용의’ 관련 질문에 “조선민주주의인민공화국은 자체 핵우산을 가지고 있다. 그들은 우리한테 어떤 것도 요청하지 않았다”라고 밝혔다. 북한을 ‘핵국가’로 인정하는 듯한 첫 공개 발언이라는 해석이 뒤따랐지만, ‘핵우산 제공’ 용의가 없다는 답변으로 읽을 수도 있다.

‘북핵’ 문제와 관련한 푸틴 대통령의 좀더 직접적·공식적인 태도는 지난 5월16일 시진핑 중국 국가주석과 베이징 정상회담 뒤 발표한 공동성명에 “미국과 그 동맹국들의 조선반도 긴장 고조 반대”와 함께 “북한과 관련 국가들의 협상 과정 재개 촉구” 명시로 드러났다. 핵을 두고 “협상은 없다”는 김정은 위원장한테 공개적으로 “협상 재개”를 촉구한 것이다. 한 외교소식통은 “러시아 쪽 인사들은 ‘한반도비핵화는 러시아의 흔들림 없는 노선’이라며 ‘북한과 관계 강화를 핵무장 찬성으로 오해하지 말라’는 얘기를 많이 한다”고 전했다. 북-러 정상의 핵 관련 논의가 공개될지 지켜볼 필요가 있다.

|

중국 지리성 팡촨 용호루에서 바라본 두만강 하류. 멀리 ‘조-러 우호교’(철교) 너머가 동해로 나가는 두만강 하류인데, 중국은 법적 권한을 행사할 수 없는 북-러 국경이 동해까지 15~17km 이어진다. 사진 이제훈 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

■ 북·중·러, 두만강 하구 협력?

김 위원장과 푸틴 대통령이 중국과 관계 설정, 곧 북·중·러 3국 협력 문제와 관련해 어떤 이야기를 나눌지도 관심사다. 앞서 푸틴 대통령은 지난 5월 시진핑 주석과 함께 발표한 공동성명에서 “쌍방은 두만강 하류를 항행하는 중국 선박 문제와 관련해 조선민주주의인민공화국과 건설적인 대화를 벌이기로 했다”라고 밝혔다.

중국은 북한과 압록강·두만강을 끼고 1334km에 이르는 긴 국경을 맞대고 있는데, 동해와 맞닿은 두만강 하류 15~17km 구간은 중국에 법적 권한이 없는 북-러 국경이다. 중국이 1860년 베이징조약으로 제정러시아에 60만㎢에 이르는 연해주를 빼앗긴 탓이다. 중국이 ‘차항출해’(借港出海), 곧 항구를 빌려 바다로 나가는 전략을 부르짖지만, 지금껏 동해로 가는 뱃길을 열지 못하는 건 북-러의 ‘비협조’가 있었다는 뜻이다. 중국의 동해 항구 확보 여부가 북·중·러 3국 협력을 가늠할 시금석의 하나로 꼽혀온 배경이다. 이번 북-러 회담에서 중-러 회담 공동성명을 잇는 ‘두만강 하구 3국 협력 방안’이 나올지 지켜볼 필요가 있다.

다만 김 위원장과 푸틴 대통령이 중국과 ‘3자 협력’에 속도를 높이려 하지 않을 가능성도 있다. 김 위원장은 조·중 수교 75돌을 맞아 지난 1월1일 시진핑 주석과 함께 ‘조중 친선의 해’를 직접 선포했지만, 최근 북-중 관계엔 ‘이상 징후’가 감지된다. 북쪽이 지난 5월27일 서울에서 열린 한중일 3국 정상회의 공동선언을 겨냥해 “난폭한 내정 간섭” 운운하는 외무성 대변인 담화를 낸 것이나, 푸틴 대통령 방북 시기에 중국이 서울에서 한국과 차관급 외교안보대화를 하는 게 그렇다.

푸틴 대통령이 시진핑 주석과 베이징 회담 뒤 벨라루스(5월23~24일)→우즈베키스탄(26~28일)→북한(6월18~19일)→베트남(19~20일)을 돌며 연쇄 양자 정상회담을 하는 걸 두고 “종속 추세가 감지되는 대 중국 관계에서 균형을 잡으려는 전략적 행보”이자 “동북아와 인도·태평양 지역에서 전략적 공간을 확보하려는 시도”라는 전문가들의 평가가 있다. 북-중-러 3국의 셈법은 여전히 복잡하다.

이제훈 선임기자 nomad@hani.co.kr

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶오직 한겨레에서 볼 수 있는 보석같은 기사

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.