|

2021년 무인센서 카메라에 찍힌 독도의 집쥐 모습. 대구지방환경청 제공 |

천연보호구역인 독도에 집쥐가 급증해 환경 당국이 관리 방안 마련에 나선다.

20일 환경부 산하 대구지방환경청은 2025년 5월까지 연구용역을 통해 독도 집쥐 서식 현황을 파악하고, 유입 요인 등을 분석해 추가 유입 방지 대책 등을 마련할 계획이라고 밝혔다.

대구지방환경청의 ‘독도 생태계 유해종 집쥐 관리사업 추진 계획’ 등을 보면, 독도에 집쥐가 유입된 것은 2008년으로 추정된다. 집쥐의 유입은 2010년 독도 생태계 모니터링 당시 서도의 자갈밭에서 집쥐의 사체가 발견되면서 공식적으로 처음 확인됐다. 동도에서도 2015년부터 집쥐 서식이 확인되고 있다. 지난해 발간된 ‘독도 생태계 모니터링 보고서’는 인간과 독도경비대가 기르는 삽살개, 동도 부채 바위 근처에서 관찰된 물개 1마리를 제외하고는 집쥐가 독도에 서식하는 유일한 포유류라고 밝히고 있다.

|

천연기념물 제 336호 독도에 집쥐가 급증해 환경 당국이 관리 방안 마련에 나선다. 대구지방환경청 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

가장 가까운 육지인 울진군에서도 200㎞ 이상 떨어진 독도에 집쥐가 어떻게 들어오게 된 것일까. 대구지방환경청 관계자는 “언제부터 집쥐가 독도에 서식했는지는 명확하지 않다”면서도 “다만 독도에 공사가 진행되면서 선박을 타고 들어왔을 가능성이 있다”고 말했다. 또 쥐는 헤엄을 잘 쳐서 배가 섬에 정박하지 않고 근처에만 있더라도 섬에 도달할 수 있다고 한다.

외부에서 유입된 ‘외래종’인 집쥐는 독도의 고유한 생태계를 교란하고 있다. 집쥐는 독도를 찾는 철새인 바다제비, 괭이갈매기의 알과 새끼를 먹어치우고 있다. 또 어민 숙소나 독도경비대 주변에서 주로 서식해 이들의 배설물을 통한 질병 감염 우려도 있다.

당국이 주기적으로 ‘독도 외래생물 실태조사 및 모니터링’ 사업 등을 벌이며 집쥐 포획에 나서고 있지만, 서식 밀도는 꾸준히 높아지는 추세다. 집쥐는 암수 한 쌍이 1년에 새끼를 460마리까지 낳을 정도로 번식력이 강한 동물로, 독도에서 집쥐가 가장 많이 출몰하는 곳은 서도 주민 숙소다. 지난해 5~10월 독도에 설치돼 운영된 5대의 무인센서 카메라 영상을 분석한 결과 집쥐는 총 716회 포착됐는데, 이 가운데 서도 주민 숙소 쪽에서 촬영된 영상에서 포착된 비율이 50.14%(359회)으로 조사됐다.

울진군과 문화재청도 2019~2020년, 2021~2022년 두 차례에 걸쳐 200마리에 가까운 집쥐를 포획했지만, 개체 수는 크게 줄지 않은 것으로 나타났다. 2021년 모니터링에서 독도에 서식하는 집쥐의 개체 수는 100~150여 마리로 추산됐다.

|

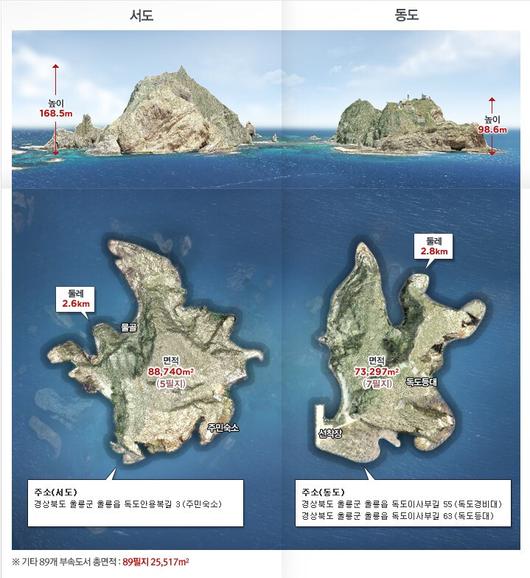

독도 현황. 대구지방환경청 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

|

포획틀에 갇힌 집쥐 모습. 대구지방환경청 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

다만, 대구지방환경청은 완전 박멸보다는 개체 수를 적절히 관리하는 데 초점을 맞춰 방안을 마련한다는 계획이다. 대구지방환경청 관계자는 “그동안 독도 접근성과 사업 수행기관 선정 문제로 사업이 제대로 추진되지 못했으나, 최근 관계 기관이 의지를 모아 대책을 마련하기로 했다”며 “내년 5월까지 진행하는 서식 실태조사를 바탕으로 폐사체 처리 방안, 추가 유입 방지 등 적정 관리 방안 마련에 초점을 두고 진행할 계획”이라고 밝혔다.

김지숙 기자 suoop@hani.co.kr

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶[기획] 누구나 한번은 1인가구가 된다

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.