|

이해진(왼쪽) 네이버 창업자와 김범수 카카오 창업자. |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

네이버와 일본 소프트뱅크는 지난 2019년 50대50 지분 투자로 ‘라인야후’를 출범, 국적을 뛰어넘는 ‘혈맹’ 관계를 구축했다. 네이버가 키운 일본 1위 메신저 ‘라인’과 소프트뱅크가 운영하는 일본 1위 포털 ‘야후재팬’을 합쳐 시너지를 노린다는 전략이었다. 하지만 지난해 말 라인야후에서 발생한 개인정보 유출 사태로 일본 정부의 압박에 네이버와 소프트뱅크는 라인야후 지분 매각 협상을 진행하고 있다. 현재 50대50 지분 구조에서 ‘1주’만 소프트뱅크로 넘어간다고 해도 라인야후 산하의 네이버 해외 사업 계열사들이 영향을 받는다.

카카오는 지난 2012년 중국 텐센트를 전략적 투자자로 유치했다. 카카오 입장에선 한국 모바일 메신저 시장에서 확고한 1위로 자리잡기 위해 막강한 우군이 필요했다. 텐센트가 중국 최대 인터넷·게임 기업이고 중국 최대 모바일 메신저 ‘위챗’ 운영사라는 점에서 사업적 시너지를 기대했지만 현재까지 별다른 성과는 없었던 것으로 파악된다. 텐센트는 카카오에게 ‘중국 자본’이라는 꼬리표로 남아 개인정보 유출 우려 등 논란의 대상이었다.

네이버와 카카오는 왜 일본과 중국에서 파트너를 찾았고, 이들은 현재 어떤 영향을 미치고 있는 것일까.

|

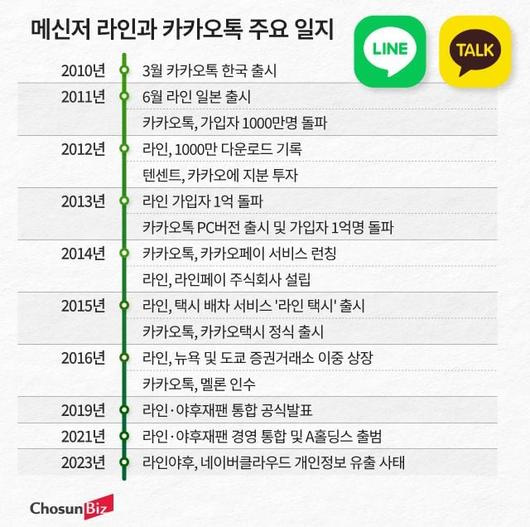

그래픽=정서희 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

◇ “라인야후, 50%에서 1주만 넘어가도 타격… 50대50은 무한 신뢰 전제”

네이버와 카카오의 모바일 메신저 사업은 한때 NHN이라는 둥지 아래에서 한솥밥을 먹었던 이해진 창업자와 김범수 창업자가 진두지휘했다. 출발은 2010년 ‘카카오톡’ 서비스를 한국에서 시작한 김 창업자가 빨랐다. 이 창업자는 승기를 잡은 카카오톡에 맞서 국내에서 싸우기보단 일본으로 무대를 옮겼다. 카카오톡보다 1년 이상 늦게 서비스를 시작했지만 ‘라인’은 2011년 동일본 대지진 이후 일본 내에서 폭발적으로 성장하면서 일본 국민 메신저로 자리잡았다.

이 창업자는 지난 2019년 손 마사요시(손정의) 소프트뱅크 회장의 손을 잡고 라인(메신저)과 야후재팬(포털)을 통합, ‘세계를 리드하는 인공지능(AI) 테크 컴퍼니’를 꿈꿨다. 일본 언론들은 라인야후 출범 초기부터 소프트뱅크가 경영권을 갖게 될 것이라고 봤는데, 최근 한국 정부 조사에서도 이 같은 관측이 사실로 확인됐다. 미국과 중국의 빅테크 기업에 대적한다는 포부는 지난해 말 야후재팬에서 발생한 개인정보 유출 사건으로 일본 정부가 지분 매각을 압박하면서 중대기로를 맞고 있다.

라인야후는 이달 실적발표에서 이사진 전원을 일본인으로 교체한다고 발표했다. 현재 시장에서 예상하는 네이버와 소프트뱅크의 라인야후 지분 매각 협상의 유력 시나리오는 네이버가 A홀딩스(라인야후 지주사) 지분 일부를 소프트뱅크에 매각하고 2대 주주로 내려오는 것이다. 그러나 이 경우, 라인의 일본 사업 뿐만 아니라 태국, 대만 등 해외 사업, 그리고 라인야후가 지분을 보유한 계열사들 역시 영향이 불가피하다.

박주근 리더스인덱스 대표는 “(네이버가 보유한 A홀딩스 지분) 50%에서 1주만 넘어가도 타격이 있을 수밖에 없다”면서 “네이버가 행사할 수 있는 옵션은 해외 교두보를 남겨두도록 동남아 사업을 가져오는 것”이라고 했다. 박 대표는 “(라인야후의 한국법인이자 라인 해외 사업을 운영하는) 라인플러스의 경영권을 포기하는 선택은 하지 말아야 한다”고 말했다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 라인야후의 해외 자회사 및 관계사들은 라인야후가 지분 100%를 보유한 ‘Z인터미디어트글로벌코퍼레이션’ 아래에 놓여 있다. Z인터미디어트글로벌이 라인플러스(100%), 라인게임즈(35.7%), 네이버제트(18.8%) IPX(옛 라인프렌즈·지분율 52.16%) 등을 거느리고 있는 것이다.

박경서 고려대 경제학과 교수(전 한국기업지배구조원장)는 “지분 50대50은 상대에 대한 무한한 신뢰를 전제로 하지만, 애초에 국적이 서로 다른 지배주주가 만난 것으로 이에 대한 대비를 미리 했었어야 했다”고 지적했다.

◇ 텐센트, 카카오 초기 2대 주주로 참여… 사업적 시너지 없어

카카오는 설립 초기인 2012년 4월 텐센트 측의 투자(720억원)를 받았다. 김범수 창업자에 이어 지분 13.3%를 보유한 2대 투자자로 텐센트를 맞이한 것이다. 이후 맥시모(Maximo·텐센트 자회사)는 카카오와 다음커뮤니케이션 합병 및 추가 투자유치 과정에서 절반 가량 지분을 줄었지만, ‘중국 자본’이라는 꼬리표는 카카오를 따라다녔다.

네티즌들은 텐센트가 내놓은 위쳇이 카카오톡과 기술·노하우가 상당히 유사하다면서 카카오톡을 모방한 것이 아니냐는 의혹을 제기하기도 했다. 20일 전자공시시스템에 따르면 올 1분기 말 기준 맥시모는 카카오 지분 5.93%를 보유 중이다.

텐센트 입장에선 카카오의 손을 잡는 게 여러모로 도움이 됐을 것이라는 평가가 나온다. 투자업계 관계자는 “2014년 카카오와 다음의 합병으로 ‘대박’을 거둔 투자자는 (1대 주주가 아닌) 텐센트”라면서 “텐센트가 경영에 직접적인 간섭을 하는 경우는 거의 없다. 합병에 따른 주식매수청구권 가격으로만 따져도 지분가치가 4000억원을 넘어 최초 투자액의 5~6배를 번 셈”이라고 설명했다.

또 다른 IT업계 관계자는 “애초에 텐센트는 사업적 시너지를 위해 카카오에 투자한 것이 아니었고, 김범수 창업자 입장에서도 플랫폼 사업의 특성상 초기에 대규모 투자를 해서 시장을 장악하는 게 관건이었다”면서 “카카오톡이 중국으로 진출할 수도 없고 해외 사업에도 큰 역할은 할 수 없기에 텐센트는 전략적 투자자로 볼 수 있다”고 말했다.

텐센트는 카카오 외에도 카카오뱅크 등 카카오그룹 계열사에 투자를 이어왔다. 특수목적법인(SPC) ‘스카이블루 럭셔리 투자’를 통해 지난 2016년 카카오뱅크 설립 당시 40억원을 투자했고 이후 유상증자 등에 참여해 카카오뱅크 지분 3.72%(1523만9183주)를 확보했다. 현재 텐센트 측이 가지고 있는 카카오뱅크 지분은 1.6% 수준이다.

전효진 기자(olive@chosunbiz.com)

<저작권자 ⓒ ChosunBiz.com, 무단전재 및 재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.