|

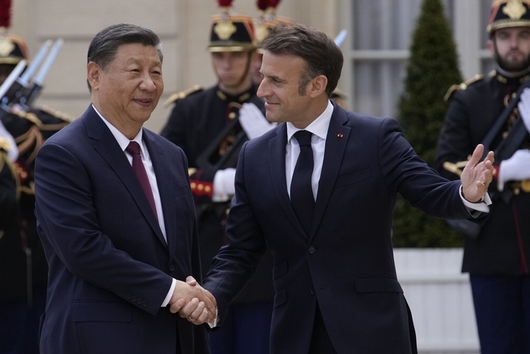

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(오른쪽)이 6일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 시진핑 중국 국가주석과 회담하기에 앞서 반갑게 악수하고 있다. [AP=연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

뉴욕타임스(NYT)가 “시 주석의 유럽 방문은 서방 동맹(미국과 유럽) 사이를 갈라놓으려는 것”이라고 한 것도 이런 배경에서다.

세르비아는 유고 연방이 분열되는 와중에 1999년 수도 베오그라드가 나토(북대서양조약기구) 폭격을 받은 이후 미국과 담을 쌓고 지냈다. 유고 연방에서 떨어져 나온 6개국이 모두 친미(親美)로 돌아섰지만 세르비아만 러시아 품에 남았다. 여기에 중국이 일대일로 차원에서 세르비아에 막대한 경제 지원을 하면서 러시아를 포함한 3국 간 연대가 만들어졌다.

헝가리는 빅토르 오르반 총리가 2010년 두 번째 집권한 뒤 러시아와의 대외 공조에 적극적이다. 핀란드와 스웨덴이 우크라이나 전쟁을 계기로 나토에 가입하는데 마지막 장애물이 헝가리였다. 오르반은 소련 시절 공산주의 타도와 자유민주를 외친 청년 투사였지만 장기 독재와 함께 과거 절연했던 러시아 편에 섰다.

2016년 미국 대선 때 많은 유럽 정상들이 힐러리 클린턴을 지지했지만 그는 홀로 도널드 트럼프를 응원했다. 빼어난(?) 촉 덕분에 오르반은 유럽이 방위비 분담 등으로 미국과 으르렁댈 때도 트럼프와 친하게 지냈다. 전임 버락 오바마 대통령은 오르반을 만나주지도 않았지만 트럼프는 그를 백악관에 공식 초청도 했다. 트럼프가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 가까워지자 오르반까지 더해 ‘브로맨스’가 형성됐다.

|

도널드 트럼프 전 미국 대통령과 오르반 빅토르 헝가리 총리 [EPA 연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시 주석이 동유럽에 앞서 찾는 프랑스는 요즘 부쩍 독자 행보를 한다. 앙겔라 메르켈 독일 전 총리 퇴임을 기회로 프랑스가 유럽을 주도하겠다는 의도다. 지난 3월 에마뉘엘 마크롱 대통령은 우크라이나 전쟁에 서방 부대의 지상 투입을 주장했다가 미국과 영국, 독일 반발을 샀다. 지난달에는 “미국과 한국 무기 대신 유럽산 무기를 사자”고도 했다. 이들 모두 지난해 방중(訪中) 직후 그가 밝힌 ‘전략적 자율성’ 맥락 안에 있다.

이런 와중에 푸틴은 7일 대통령 취임식을 갖고 이달 중 또다시 중국을 찾는다. 푸틴은 조만간 북한을 답방할 수도 있다. 최근 이스라엘과 공격을 주고받은 이란은 러시아·중국과 더욱 밀착중이다. 요컨대 지구 한켠에서 반(反)자유주의 연대가 결속하고 ‘스트롱맨(철권통치자)’들이 활개를 치고 있다.

중국과 러시아의 세력 확장은 한반도에 큰 영향을 미친다. 윤 대통령이 강조해온 서방과의 연대가 얼마나 지속될지 불투명한 이유다. 국내에서도 우크라이나전 장기화와 부진한 중국 교역으로 인해 ‘서방 올인’ 전략에 반대하는 목소리가 커지고 있다.

특히 총선 패배로 대외 분야에서도 야당 공세가 세질 것은 자명하다. 전쟁 비관여와 중국에 ‘셰셰’만 하면 된다는 게 제1 야당 대표가 얼마 전 했던 얘기다. 여기에 트럼프가 재집권한다면 주한미군 방위비 인상과 보호무역 조치 등으로 우리가 받을 파장은 배가된다.

만일 트럼프가 푸틴과 화해하고 우크라이나 전장에서 빠져나온다면 서먹해진 한러 관계는 어떻게 회복할지 암담하다. 또 북한 희망대로 일북(日北) 정상회담이 이뤄진다면 공전 중인 남북관계도 마냥 놔둘 수는 없다. 시진핑 답방은 여전히 우리 희망사항일 뿐이다.

윤 대통령은 ‘전략적 모호성’이라는 아리송한 가면을 벗고 자유민주 진영과 함께 한다는 외교적 선명성을 부각해왔다. 대러시아 제재에 동참해 ‘비우호국’이 됐고, 푸틴의 대북 무기 협력을 강력 경고했다. ‘힘에 의한 현상 변경 반대’라는 대만 지지 발언으로 중국 측 반발도 샀는데 전 정부에서는 없던 일이다. 이로 인해 우리도 외국에 ‘할 말 하는’ 지도자를 갖게 됐다는 기대를 잠시 키웠다. 하지만 그 불씨가 사그라들고 있다. 권위주의 체제 간 강한 결속은 우리를 압박하고 있고, 미일 정세 변화와 국내 균열은 윤 정부 외교력을 흔들 것이다. 총선 후 내정도 답답하지만 대외적 파고도 쉽게 볼 문제가 아니다.

|

김병호 논설위원

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.