식량자급률 40%대 정체…곡물자급률은 OECD 최하위권

대외 변수에 원재료가 ‘출렁’…주요 식품 가격 인상 도미노

연이은 정부 대책에도…“소비와 연결할 수 있는 정책 필요”

|

[헤럴드경제=김벼리 기자] “자체 생산한 밀 소비는 그대로인데 경쟁자만 늘고 있습니다. 새로 진입한 이들은 오래 가지 않아 그만두고, 기존에 농사를 짓던 이들은 타격을 입는 구조입니다. (엉성한 정책으로) 자급률이 계속 떨어질 수밖에 없습니다. ” |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

전라북도 전주시 농가에는 최근 밀 농사를 새로 짓기 시작한 농부들이 늘고 있다. 정부에서 지원책을 연이어 발표했기 때문이다. 하지만 농사를 오래 이어가는 이들은 적다. 정부 지원으로 기대감을 안고 시작하는 것과 달리, 장기적으로 밀 농사로 수익을 낼 수 있을지에 대한 확신을 가지지 못하는 탓이다.

전주에서 우리밀영농조합을 운영하는 신지호 대표는 “정부에서 밀 농사를 지원한다고 발표하면 단기간에 뛰어드는 이들이 늘어난다”면서 “기존 밀 농사를 짓는 이들이 볼 때는 소비는 그대로인데 경쟁자만 늘어나는 꼴”이라고 말했다. 그러면서 “더 큰 문제는 단편적인 정책”이라며 “소비자와 연결할 수 있는 정책이 절실한데, 단발성 정책으로 그쳐 연속성이 떨어진다”고 지적했다.

고물가로 소비자 부담이 커지는 가운데 바닥을 기는 식량자급률이 향후 가격 오름세를 부추길 수 있다는 우려가 나온다. 자급률이 낮으면 수입 가격에 의존하게 된다. 당장은 물가를 안정시킬 수 있다. 그러나 전쟁 등 대외변수가 발생기면 가격 급등의 주범이 된다. 현재 국내 식량자급률은 정체 상태다.

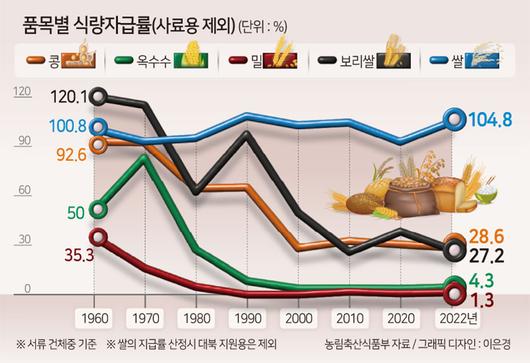

5일 농림축산식품부에 따르면 2022년 기준 사료용을 제외한 식량자급률(완전 건조 중량 기준)은 46%였다. 식량자급률이란 한 나라의 쌀, 밀. 보리, 옥수수, 콩, 서류, 기타 잡곡 등 식량 소비량에서 국내 생산량이 차지하는 비율을 말한다. 식량자급률은 1960년 98.6%에서 매년 감소하다 2011년에 50%대가 깨졌다. 2017년 이후로는 계속 40%대에 머물러 있다.

|

국산 밀 생산단지. [농림축산식품부 제공] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

품목별로 보면 밀의 자급률은 1.3%로 가장 낮은 수준이다. 1960년 35.3%와 비교하면 약 35분의 1 수준으로 줄었다. 밀 자급률은 1970년대까지 두 자릿수를 유지하다 1980년 4.85%, 1990년 0.05%로 급감했다. 그 이후로 2000년 0.1%, 2010년 1.7%, 2020년 0.8% 등 1% 안팎에 머물고 있다.

옥수수와 보리쌀, 콩 등도 마찬가지다. 옥수수는 1960년 자급률 50%에서 2022년 4.3%로 12분의 1 수준으로 줄었다. 보리쌀과 콩도 같은 기간 120.1%에서 27.2%, 92.6%에서 28.6%로 감소했다.

자급률이 낮아지면서 국내 식음료 가격은 대외 변수에 더 취약해졌다. 최근 에너지 대란과 러시아-우크라이나 전쟁 이후 물가가 뛴 것이 대표적인 사례다.

국제연합(UN) 식량농업기구(FAO)가 발표하는 곡물가격지수(Cereals Price Index)는 2020년 하반기부터 급격히 오르기 시작했다. 당시 곡물의 주요 원료인 천연가스와 석탄 가격이 치솟으면서 주요 업체들이 공급을 줄였다. 여기에 라니냐 등 이상기후가 겹치며 가격이 급등했다.

실제 2020년 8월 97.3이던 곡물가격지수는 2021년 12월 140.5까지 올랐다. 이후 2022년 러-우전쟁이 발발하면서 곡물 가격은 정점을 찍었다. 다만 2022년 3월 170.1까지 오른 곡물가격지수는 이후 공급량이 회복되면서 점차 안정화되고 있다.

농림부 통계를 보면 국내 밀 수입가격은 2021년 6월 t(톤)당 319달러(약 43만원)에서 2022년 9월 496달러까지 55.5% 치솟았다. 한국경제농촌연구원에 따르면 러-우 전쟁 이후 옥수수, 콩의 올해 선물가격은 평년 대비 각각 137.7%, 102.1%, 72%씩 올랐다. 당시 국내 식품사들은 원재료 가격 인상 압박에 라면과 과자 등 주요 식품의 가격을 줄줄이 인상했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

업계는 기후 변화로 과일 가격이 치솟는 것 이상으로 외부 변수로 인한 가격 급등이 밥상 물가에 막대한 타격을 입힐 수 있다고 전망한다.

정부 역시 오래전부터 식량자급률을 높이려는 정책을 계속 추진하고 있다. 2020년 11월 농림부가 발표한 ‘1차 밀 산업 육성 기본계획’도 이런 맥락이다. 2025년까지 자급률을 5%까지 높이는 것이 골자다. 이를 위해 단기 목표를 제시하고, 매년 시행계획을 발표하고 있다. 올해는 밀 산업 육성 예산으로 작년보다 24% 증액한 500억원을 편성했다.

하지만 뚜렷한 성과는 나타나지 못하고 있다. 정권이 바뀔 때마다 매번 자급률을 높이기 위한 대책을 내놓지만, 지속가능한 생산·소비 기반에 대한 고려 없이 목표 설정에만 급급해서다. 현장에서는 ‘졸속 대책’이라는 꼬리표를 붙이며, 정책의 실효성을 비판하고 있다.

한 밀 생산업계 관계자는 “단순히 생산을 늘리는 것이 아니라 소비를 촉진시키는 것이 중요하다”며 “밀 소비의 대다수를 차지하는 대형 식품업체가 수입산 밀을 쓰는 상황에서 정부의 대책은 밑 빠진 독에 물 붓기”라고 지적했다. 이어 “독일처럼 우리가 먹는 제품에 어디서 온 재료가 얼마나 들어가는지 어렸을 때부터 교육해 인식을 제고하는 것도 필요하다”고 말했다.

이정희 중앙대 경제학과 교수도 식량 안보에 대한 정부의 방향성이 중요하다고 지적했다. 그는 “전쟁처럼 우리 정부가 손쓸 수 없는 리스크가 생기는 경우에는 낮은 식량자급률이 물가를 더 높이는 유인이 될 수 있다”며 “이와 동시에 기후 변화라는 불확실성에 대비해 수입원을 다변화하고, 이를 통한 물가 인상을 억제하려는 정책도 필요하다”고 말했다.

kimstar@heraldcorp.com

Copyright ⓒ 헤럴드경제 All Rights Reserved.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.