|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

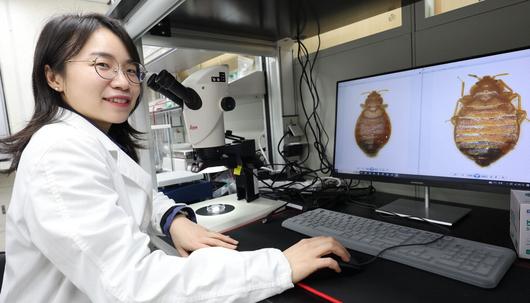

수십 년 전 국내에서 자취를 감춘 듯했던 빈대가 지난해 말 다시 기승을 부렸다. '빈데믹'(빈대와 팬데믹의 합성어)이란 신조어가 등장할 정도로 시민들의 불안감이 커질 무렵 국내외 언론의 주목을 받은 한 과학자가 있다. 기존 살충제에 저항성이 생긴 빈대를 퇴치할 수 있는 대체 살충제를 발굴해낸 김주현 서울대 의과대학 열대의학교실 교수(37)다. 미국 월스트리트저널은 '흡혈 곤충의 대모가 국가의 빈대 퇴치 작전을 짜다'란 제목의 기사로 그의 활약상을 조명했다.

김 교수의 연구 대상은 '의용 절지동물'이다. 인간에게 기생하거나 질병을 옮겨 건강에 해를 끼치는 모기나 진드기 등의 생명체를 의미한다. "여러 해충을 연구하는데 그중에 빈대로 인해 주목받을 줄은 상상도 못했다"고 말하는 그를 매일경제가 인터뷰했다.

응용생물학과를 졸업한 김 교수가 대학원에 진학해 선택한 연구 분야는 곤충학이다. 그의 첫 연구 프로젝트는 몸니와 머릿니를 비교하는 것이었다. 김 교수는 "서식지만 다른 동일한 종인데 몸니는 인간에게 병을 옮기고 머릿니는 그렇지 않다"며 "과학적 호기심으로 시작한 연구가 과학자로서 커리어를 바꿔놓았다"고 설명했다.

국내 곤충 연구의 주류는 경제적 영향이 큰 농업 해충 분야다. 그럼에도 그가 '비주류의 길'인 의용 절지동물 연구를 선택한 것은 과학자로서 흥미를 느꼈고, 꼭 필요한 연구라고 판단했기 때문이다. 김 교수는 "사람을 가장 많이 죽이는 동물은 모기로 알려져 있다"며 "인류 전체 복지에 기여하는 연구를 하고 싶다는 목표가 있었고, 과학자로서 연구 욕심이 드는 분야에 집중하다 보니 여기까지 오게 됐다"고 덧붙였다. 김 교수가 연구하는 의용 절지동물은 사실상 1년 내내 우리 삶에 영향을 미친다. 그는 "요즘엔 3월부터 모기와 진드기가 눈에 띄기 시작한다"며 "7월엔 일본뇌염을 옮기는 작은빨간집모기가 늘어나 경보가 발령되고 9월엔 쓰쓰가무시병을 옮기는 털진드기가 인간에게 영향을 미치기 시작한다"고 설명했다. 겨울도 더 이상 안전한 계절이 아니다. 기후변화로 인해 곤충들의 활동 기간이 길어졌고, 특히 최근 기승을 부렸던 빈대 등 실내에서 번식하는 해충은 겨울철에도 활동한다.

의용 절지동물을 연구하면 1년 내내 쉴 틈이 없다는 게 김 교수의 설명이다. 연구의 특성상 실험체 채집을 위한 출장도 잦다. 김 교수는 "살충제에 대한 저항성이 늘어나진 않았는지, 병원체를 어떻게 보유하고 있는지를 매년 체크해야 한다"며 "털진드기 채집을 위해 하루 종일 쥐를 잡으러 다닌 적도 있고, 지금도 여름엔 일주일에 한 번꼴로 모기를 채집하러 방방곡곡을 돌아다닌다"고 말했다.

어렵게 채집한 실험체를 사육하기 위해 피를 봐야 했던 시절도 있었다. 그는 "이는 사람의 피만 먹는데 2시간마다 밥을 먹여야 한다"며 "지금은 인공사육시설이 있지만 과거엔 집단폐사를 막기 위해 많게는 수백 마리의 이에게 직접 피를 물린 적도 있다"고 말했다. 김 교수는 "물론 지도교수님께선 만류했지만, 과학자로서는 자연스러운 행동이었다"고 덧붙였다.

김 교수가 피를 물려가며 실험체를 사육한 건 그들을 '잘 죽이는 방법'과 그들이 '질병을 옮기는 방법'을 알아내기 위해서다. 김 교수는 "언젠가 국내 기후와 식생을 반영한, 한국말로 된 '의용 곤충 바이블'을 집필하는 것이 목표"라고 강조했다.

[박재영 기자 / 사진 이충우 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.