|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

더 유리한 조건으로 신용대출을 갈아탈 수 있도록 한 대환대출플랫폼 초기 운영을 살펴보니 신용도가 높은 1금융권 고객에게만 이용과 혜택이 집중됐다. 대환대출플랫폼 도입의 주요 정책 목표인 중·저신용 차주의 금리 부담 완화 효과는 기대에 미치지 못했고, 오히려 주요 은행 간 고신용자 빼오기 경쟁만 벌어졌다는 지적이 나온다.

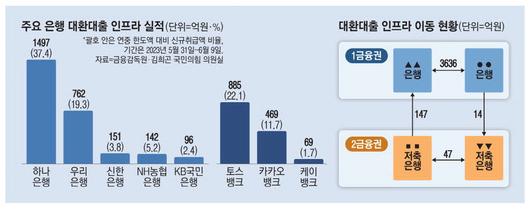

27일 금융감독원이 김희곤 국민의힘 의원에게 제출한 제도 시행 초기 열흘간(5월 31일~6월 9일) '5대 은행 및 3대 인터넷은행별 대환대출플랫폼 실적'에 따르면 고객들은 기존 거래은행에서 하나은행, 토스뱅크, 우리은행 순으로 많이 옮겼다.

8개 은행의 올해 대환대출 한도액은 총 3조667억원이다. 대다수 은행의 연중 한도액은 4000억원이다. 이 중 13.3%인 총 4071억원(신규취급액 기준)이 초반 열흘 동안 움직였다.

시중은행 중에서는 하나은행 대출상품으로 이동한 금액(신규취급액)이 1497억원으로 가장 많았다. 하나은행은 연 한도액 기준으로 37.4%를 벌써 소진했다. 우리은행이 762억원으로 그 뒤를 이었고 소진율은 19.3%였다. 이어 신한은행 151억원, NH농협은행 142억원, KB국민은행 96억원 순이었고 이들 은행 소진율은 2~5%대 수준이었다.

인터넷은행 중에서는 토스뱅크가 885억원을 새롭게 유치했다. 연 한도액 대비 소진율은 22.1%였다. 토스뱅크는 이동 건수(3515건) 기준으로는 8개 은행 중 가장 많았다. 카카오뱅크에는 469억원이 이동해왔다.

금융권에선 은행 중에서도 금리 조건을 비롯해 상대적으로 공격적 마케팅을 벌인 곳으로 수요가 몰렸다는 분석이 나온다. 일부는 고신용자 유치를 위해 어느 정도의 출혈을 감수했다는 해석도 있다.

이처럼 1금융권과 고신용자 그룹에선 활발한 움직임이 있었지만, 2금융권과 중·저신용자군은 이번 대환대출 대전에서 한 발 비켜서 있었다.

저축은행을 비롯한 2금융권에서 1금융권으로 갈아타기에 성공한 경우는 상환액 기준으로 3.8%(147억원)에 그쳤다.

반면 1금융권에서 1금융권으로 이동한 금액은 3636억원으로 전체 갈아타기 금액의 94.6%를 차지했다. 1금융권에서 2금융권으로 이동한 금액은 14억원(0.4%), 2금융권끼리 옮겨간 금액은 47억원(1.2%)이었다.

이동 건수 기준으로도 1금융권 간 이동 비율은 84.7%(9895건)였지만, 2금융권에서 1금융권으로 전환한 비율은 8.9%(1042건)였다. 금융위원회는 지난 21일 총 5005억원의 대출자산 이동이 발생했다고 발표했는데, 92.3%가 1금융권 간 이동이라 큰 흐름은 바뀌지 않았다.

김 의원은 "저신용자 연체부담 완화를 위한 대환대출 취지가 무색하다"고 지적했다.

2금융권에서는 플랫폼 개시 전부터 이 같은 결과를 예상했다. 2금융권의 주요 고객층인 다중채무자는 상대적으로 상환을 못할 위험성이 높아 1금융권에서 저금리 대출을 해주기 어렵다는 이유에서다.

SBI·OK·한국투자·웰컴·페퍼저축은행을 보면 지난달 개인신용대출 취급 금리는 연 15.79~17.85%다. 신용대출 차주들의 신용평점도 NICE신용평가 기준으로 주로 700~800점대다. 신용대출 금리가 한 자릿수인 1금융권에서 대출을 받기에는 어려운 상황에 놓인 차주가 다수다.

금융위가 캐피털사에서 연 16.2% 금리를 적용받던 대출 고객이 연 5.5% 금리의 은행으로 이동한 사례를 소개했지만 이런 경우는 극히 일부라는 의미다. 한 저축은행 관계자는 "저축은행에는 우량 차주가 많이 줄어 1금융권으로 넘어갈 고객 수 자체가 적다"고 전했다.

또 저축은행 등이 건전성과 수익성 관리에 집중하며 대환대출 고객 유치에 소극적이라 2금융권에서의 이동도 활발하지 못했다. 올해 1분기 기준 가계대출 연체율은 저축은행이 5.6%, 여신전문회사는 2.8%다. 연체율이 높아지면서 사실상 신규 대출인 대환대출을 취급하기가 부담스러운 분위기다. 저축은행은 이미 지난해 4분기 경쟁적으로 고금리를 내세우며 수신 유치에 나서 조달비용 부담도 커졌다.

[채종원 기자 / 명지예 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.