80년대 불가피한 적립방식, 지금은 시대 변화

불안감 키우는 부과방식비용률 계산

|

전북 전주시 덕진구의 국민연금공단 본부 전경. 공단 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

"기여 없이 받는 기초연금 고갈을 우려하는 사람은 아무도 없는데, 왜 국민연금은 줄기차게 보험료를 내고도 못 받는 걸 걱정해야 하나."

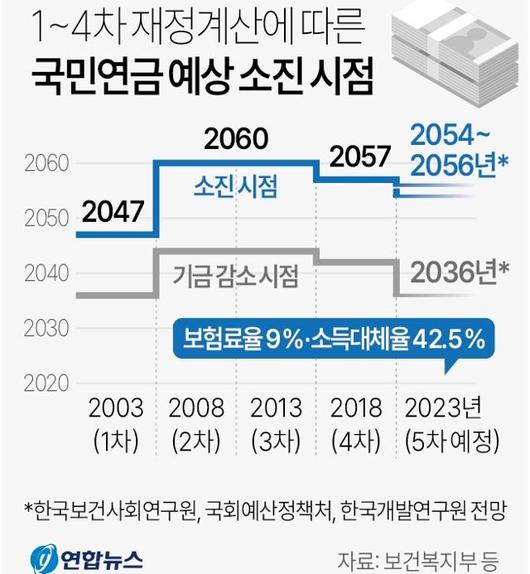

국민연금 5차 재정계산을 위한 재정추계 시산에서 기금 고갈 시기가 2055년으로 2년 빨라진다는 결과가 나오자 가입자들의 불만이 커지고 있다. 오로지 정부 재정으로 지급하는 기초연금과의 형평성 문제도 얽혀 있다.

국민연금의 보험료율과 소득대체율 조정 등을 놓고 사회적 갈등이 불거지면서 시민사회단체를 중심으로 국민연금 개혁 방향이 지나치게 연금 기금의 재정 안정에만 초점을 맞추고 있다는 비판이 나오고 있다. 재정 안정을 위한 첫 단계인 재정추계가 미래를 제대로 반영하지 못한다는 지적도 나온다. 국민연금 제도에 대한 근본적인 의문 제기다.

의문① 기금 유지만이 최선인가

|

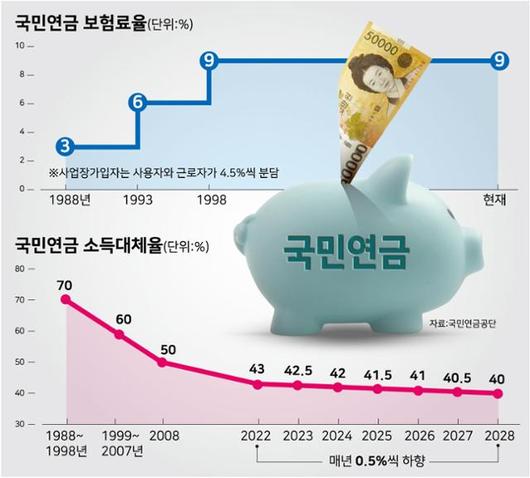

국민연금 보험료율과 소득대체율 변화. 그래픽=강준구 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

22일 보건복지부와 국민연금공단 등에 따르면 국민연금은 1988년 1월 1일 소득의 3%를 '갹출료'(현 연금보험료)로 내 기금을 쌓아 가는 적립방식 '국민연금법' 시행으로 닻을 올렸다. 이후 35년간 연금보험료를 납부하고 기금을 운용하며 연금 급여를 지급하는 체계가 유지됐다. 기금액은 2020년 기준 약 800조 원으로 미국, 일본에 이어 세계 3위 규모다. 국내총생산(GDP) 대비 비율(약 45%)로는 세계 1위다.

공적연금인 국민연금이 사적연금처럼 적립방식으로 출발한 것은 당시 시대상과 관련이 있다. 한 달 지출분 정도를 기금으로 적립하는 독일을 비롯해 많은 유럽 선진국은 그해 필요한 급여를 해당 연도 가입자에게 걷는 부과방식이지만 우리는 상황이 달랐다. 공적연금에 대한 이해가 부족한 데다 청장년층 인구가 많았고 은행 이자율은 10%를 상회하던 시절이었다. 제도 순응성을 감안할 때 당시엔 적립식 도입이 불가피한 측면이 있었지만 지금은 초저출산에 급속한 고령화로 상황이 달라졌다.

시대는 변했는데 여전히 재정보수주의만 강조된다는 게 시민단체들이 지적하는 지점이다. 공적연금 개혁운동을 펼치는 공적연금강화국민행동(연금행동)은 "오히려 기금이 거의 없는 상태에서 연금제도를 운영하는 나라가 더 많고 우리 국민연금과 같은 거대 규모 공적 기금이 존재하는 경우는 흔치 않다"고 주장한다.

정부 재정추계전문위원회에 참여 중인 정세은 충남대 경제학과 교수는 "대규모로 쌓은 기금이 해외에 투자돼 국민경제 전체에는 마이너스"라며 "1980년대에는 당연한 제도 설계였지만 사회구조가 바뀐 지금도 제도는 그대로 둔 채 그 안에서만 방법을 찾다 보니 갈등이 생기고 해결책이 나오지 않는 것"이라고 말했다.

의문② 기금 고갈 시 공포스러운 보험료 부각

|

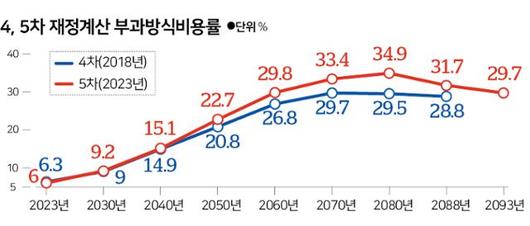

4, 5차 재정계산의 부과방식비용률. 그래픽=신동준 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

기금 고갈은 시간문제라 언젠가는 부과방식을 피할 수 없게 된다. 정부는 재정계산 시 당해 연도 보험료 수입만으로 그해 급여 지출을 충당한다고 가정할 경우 필요한 보험료율(부과방식비용률)을 발표하는데, 이에 대한 문제 제기도 잇따른다. 올해 재정추계 시산에서는 부과방식비용률이 2070년 33.4%, 2080년 34.9%로 5년 전 4차 재정계산 때보다 각각 3.7%포인트, 5.4%포인트 상승했다. 현 구조가 유지되면 근로세대가 소득 중 30% 이상을 보험료로 내야 한다는 의미다.

이에 대해 연금행동 정책위원장인 남찬섭 동아대 사회복지학과 교수는 "재정계산은 국민연금 제도가 70년 동안 변하지 않는다는 가정 아래 시행하는데, 이런 성격을 제대로 알리지 않고 보험료가 30%라는 점만 부각되는 것은 지나친 과장"이라고 주장했다.

부과방식비용률 산식의 분모인 '연금보험료 부과대상 소득총액'이 GDP의 30%에 불과하다는 게 이유다. GDP의 70%에 달하는 소득은 노인인구 부양 의무에서 벗어나 있는 셈이다. 자본소득은 아예 빠져 있고 주로 근로소득에만 보험료가 부과되는데 근로소득은 상한선이 있어 이런 구조가 됐다. 남 교수는 연금행동 보고서를 통해 "보험료 부과 대상 GDP를 넓히면 부과방식비용률이 10%도 안 돼 선진국들보다 낮다"고 주장했다.

참여연대도 재정추계 시산이 발표된 지난달 말 논평을 통해 "GDP의 30%에도 미치지 못하는 작은 규모 근로소득에만 연금 지급에 필요한 비용을 부과하는 방식이 지속 불가능하다는 점을 보여준다"며 "기금이 있어야만 연금 급여를 지급할 수 있다는 환상에서 벗어나야 한다"고 지적했다.

의문③ 전문가조차 반신반의 재정추계

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

연금 개혁의 밑바탕이 되는 재정추계에 대한 의문도 5년마다 고개를 든다. 재정추계는 확정적인 전망이 아니라 현 제도를 70년 동안 고정한 상태에서 핵심 변수의 '비관적인 가정'에 기초한 추산 결과이기 때문이다. 미래의 생산성과 자본량 등은 예측 자체가 어려워 그나마 예상할 수 있는 출산율에 기대 결정하는 것으로 알려졌다. 또한 장기적 전망에는 질적인 사회 변화도 중요한데, 추계모형에는 반영이 불가능하다고 한다.

비관적인 가정, 즉 보수적인 추계가 이뤄지는 것은 재정추계에 참여하는 전문가도 인정했다. 익명을 요구한 정부 재정계산위원회의 한 위원은 "나중에 책임질 일이 생기면 안 되기에 엄격하게 전망하기 마련"이라며 "불확실성 속에서 그나마 안전한 전망으로 도출한 추계를 국민들은 확정적인 미래처럼 받아들인다"고 말했다.

김창훈 기자 chkim@hankookilbo.com

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.