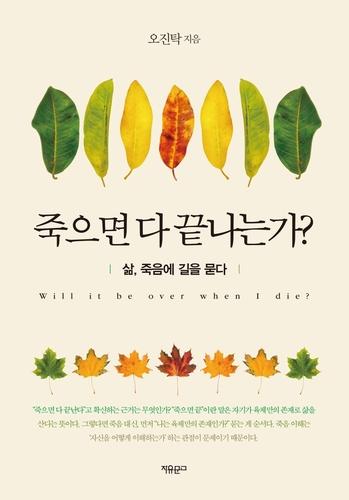

생사학자 오진탁 교수의 신간 '죽으면 다 끝나는가?'

이렇듯 죽음을 곁에 두고 살지만 좀처럼 죽음을 대면하지 않으려 한다. 자신의 문제로 받아들이길 의식적이든 무의식적이든 꺼린다. 두려움 속에서도 애써 진실을 외면하려 하는 것이다.

|

일몰 풍경 |

대표적 생사학(生死學) 연구자인 한림대 오진탁 교수는 1997년부터 생사학을 강의하며 죽음을 직시해왔다. 신간 '죽으면 다 끝나는가?'는 죽음에 대한 우리 사회의 오해와 무지에 대해 살피고, 죽음에 대한 올바른 이해로써 삶의 질을 바꾸며, 행복한 죽음을 맞이할 수 있도록 이끌어준다.

철학전공 교수인 저자는 '박제된 죽음'이 아니라 '죽음의 실제'에 접근키 위해 철학을 일단 접어두고 생사학 연구에 초점을 맞춰왔다. 생사학을 통해 삶과 죽음의 균형, 정상적인 관계를 모색하는 것이다.

저자는 묻는다. 우리는 죽음에 대해 얼마나 알고 있는가? 죽는다는 것은 무엇인가? 육체적 죽음이 죽음의 실체인가? 죽으면 모든 것이 끝나는가? 자살을 예방하는 효과적 방법은 뭘까?

인간의 죽음은 뇌사나 심폐사처럼 죽음 판정의 육체적 기준만으로 충분할 수 없다. 저자는 현대인과 생사학의 죽음에 대한 이해 차이를 다음과 같이 지적한다.

현대인은 육체 중심으로 죽음을 이해한다. 따라서 죽으면 모든 게 끝난다고 여긴다. 영혼을 부정하고 죽음을 두려움이나 절망으로 간주한다.

반면에 생사학은 인간을 육체만으로 이해하지 않는다. 죽음으로 다 끝나는 게 아니라고 여기고, 영혼을 부정하지 않는다. 죽으면 다른 세상으로 떠나므로 절망하거나 두려워할 필요가 하등 없다는 거다.

이 같은 생사학적 관점에서 볼 때, 자살 현상의 밑바닥엔 '죽음에 대한 잘못된 인식'이 자리하고 있다고 오 교수는 말한다. 죽음 이해와 임종 방식에 문제가 많다 보니 결과적으로 자살이 쉽게 일어난다. '죽으면 다 끝나므로 고통 역시 사라진다'고 생각하기 때문이다.

따라서 자살을 효과적으로 예방하려면, 자살 현상 뒤에 숨어 있는 죽음에 대한 오해와 편견, 불행한 죽음 방식을 재검토하고 새롭게 교육해야 한다고 역설한다.

이와 관련해 인도 출신 영성철학자 디팩 초프라는 "의식 영역을 좀더 확장시켜야 우리 자신뿐 아니라 죽음을 잘 이해할 수 있다"고 했다. 티베트의 불교명상가 소걀 린포체도 "죽은 이후 영혼이 있느냐 없느냐 하는 문제는 증명의 문제라기보다 지금 여기의 삶에서 자기 자신과 인간 존재를 얼마나 깊이 있게 이해하느냐에 달려 있다"고 강조한 바 있다.

오 교수는 책의 서문에서 "죽음이 무엇을 의미하는지, 자살한다고 고통이 왜 해결될 수 없는지, 삶을 어떻게 영위해야 하는지, 삶을 아름답게 마무리하기 위해서는 죽음을 어떻게 준비해야 하고 어떻게 죽어야 하는지, 학교와 사회에서 하나하나 차분히 가르치는 게 바로 삶의 기본 교육이자 죽음 준비 교육이다"고 말한다.

그러면서 법정 스님의 삶과 죽음을 생사관의 대표 사례로 든다. '비어 있으나 충만한' 무소유의 삶을 살았던 스님은 소유하지 않는 게 무소유가 아니라 불필요한 것으로부터 자유로워지는 게 무소유라고 역설했다. 그리고 입적 하루 전날 제자들에게 "이제 시간과 공간을 버려야겠다. 삼일장 하지 말고 지체 없이 화장하라. 평소의 승복을 입은 상태로 다비하고 사리를 찾지 말고 탑과 비도 세우지 말라"며 표표히 떠나갔다.

저자는 '마지막 선물-죽음이 가르쳐주는 삶의 지혜', '자살예방 해법은 있다', '죽음, 삶이 존재하는 방식' 등 관련서를 집필한 바 있으며, '티벳의 지혜', '죽음으로부터 배우는 삶의 지혜' 등 번역서도 다수 펴냈다.

자유문고. 352쪽. 1만7천원.

|

ido@yna.co.kr

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.