심리·사회학자들이 본 부동산

비싸게 산 자신을 바보라 여기지만

더 바보가 더 비싸게 살 거라 믿어

지금 안 사면 평생 못 산다는 불안

최근 30대 부동산 투자 부추겨

|

14일 오후 서울 롯데월드타워 전망대에서 바라 본 주변 송파구 아파트와 주택 모습. [뉴스1] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

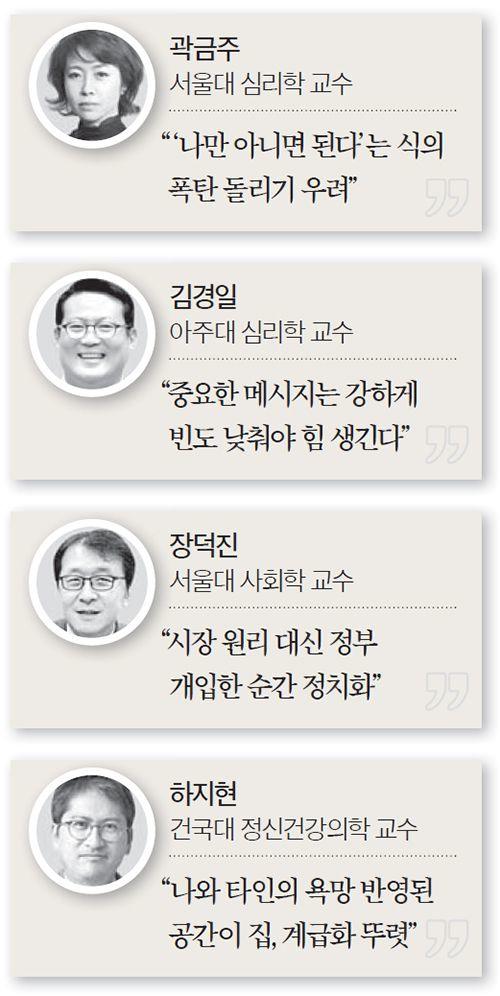

문재인 정부 들어 22번째 부동산 대책을 쏟아냈지만 뚜렷한 성과가 없다. 심리·사회학적 측면에서 관련 전문가(곽금주 서울대 심리학과 교수, 김경일 아주대 심리학과 교수, 장덕진 서울대 사회학과 교수, 하지현 건국대 정신건강의학과 교수)를 통해 한국 부동산 시장의 자화상과 해법을 들여다봤다.

◆‘사다리 사라질라’ 30대 포모족=최근 30대는 서울 아파트 매매시장에서 40·50대를 밀어내고 주류로 부상하고 있다. 곽금주 교수는 “집값이 워낙 빠르게 뛰는데 지금 안 사면 평생 못 살 수 있다는 불안심리가 30대의 부동산 투자를 부추기고 있다”고 말했다. 포모(FOMO·fear of missing out) 증후군이다. 주변에서는 다들 집을 사서 돈을 버는데 자신만 소외될 수 있다는 두려움이다.

1주택자나 무주택자의 반발도 커지고 있다. 하지현 교수는 “정부가 투기를 막겠다며 갭투자 등 각종 부동산 투자 수단을 차단하면서 ‘부의 사다리’를 빼앗겼다는 인식이 늘고 있다”고 분석했다. 그는 “사람마다 갭투자나 전세대출 등으로 집을 넓혀가다 보면 몇 년 뒤에는 좋은 아파트에 살 수 있다는 희망이 있었다”며 “하지만 정부가 이조차 투기로 보고 막자 기회를 잃었다는 상실감이 분노로 표출되고 있다”고 말했다.

장덕진 교수는 “기득권층인 386세대는 장기적으로 전체 사회를 위해 이익(집값 안정)이 된다면 희생한다는 생각으로 밀어붙일 수 있지만 세상은 달라졌다”며 “젊은층은 개개인의 만족이 크기 때문에 오히려 세대 간 갈등을 부추길 수 있다”고 해석했다.

|

심리·사회학자들이 본 부동산 |

◆욕망이 응축된 아파트=정부 정책에 대한 신뢰도 사라지고 있다. 정부가 아무리 규제해도 집값이 뛰니 확증편향은 더 커지고 있다. 곽 교수는 “대중은 집값 상승세 등 자신의 믿음에 부합하는 정보만 받아들인다”고 말했다.

전문가들은 부동산 대책의 가장 큰 실수로 집에 대한 대중의 심리를 파악하지 못한 것이라고 입을 모은다. 하 교수는 “개인의 욕망은 물론 타인의 욕망까지 반영된 공간이 집”이라고 강조한다. 아파트를 ‘쇼핑’할 때, 팔 때를 대비해 남들 눈에도 좋은 집을 고르려는 게 대표적인 예다. 아파트의 계급화는 뚜렷해지고 있다. 김경일 교수는 “가장 비싼 아파트가 몰린 강남에 산다고 규제가 집중돼서는 안 된다”고 말한다. 강남에 20~30년 산 사람에게는 아파트가 땀 흘려 열심히 살아 온 증거일 수 있다. 이들의 인정받고 싶다는 욕구를 누르면 반발 심리만 키울 수 있다.

수많은 욕망이 녹아 있는 아파트를 정부는 정치로만 접근하고 있다. 장 교수는 “시장 원리에 맡기는 대신 정부가 개입한 순간 시장은 정치화된다”고 했다.

◆“더 오르기 전에 사자”=거듭된 정책 실패는 집값에 대한 기대치를 높이고 있다. ‘집값이 더 오르기 전에 집을 사야 한다’는 인식이 집단적 심리로 자리 잡아 가고 있다. 심리학에서는 이런 대중의 심리를 ‘더 큰 바보효과’ 이론으로 분석한다. 곽 교수는 “남보다 높은 가격에 집을 산 자신이 바보라고 생각하지만, 자신보다 더한 바보가 더 비싼 가격에 살 거라는 믿음이 커지고 있다”고 말했다.

해법은 있는 것일까. 전문가들은 ‘부동산 대책은 타이밍이 중요한 심리전’이라고 입을 모은다. 김 교수는 “중요한 메시지는 강하게, 발표 빈도는 낮춰야 힘이 생긴다”고 말했다. 아무리 중요한 대책이라도 자주 하면 둔감해진다는 조언이다. 일관되고 장기적인 시각도 중요하다. 장 교수는 “무조건 옥죄기보다는 부동산 수익률이 과거보다 낮아지게 하는 대책을 10년만 유지하면 집값을 잡을 수 있다”고 강조한다.

염지현 기자 yjh@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.