|

아동·청소년을 대상으로 한 불법 성착취물 유통 경로 중 하나로 꼽히는 '메가클라우드' 본사 측이 한국 경찰에 수사 협조를 하고 있는 것으로 확인됐다.

31일 스티븐 홀 메가더프라이버시컴퍼니 준법감시인(CCO)은 매일경제와이메일 인터뷰에서 "우리는 한국 경찰과 협력하고 있다"며 "우리는 아동 성학대 자료에 대해 일체의 관용을 베풀지 않는다"고 밝혔다. 그는 "우리가 제공한 정보에 대해 한국 경찰이 '용의자의 신원을 확인하고 아동학대 자료를 얻는 데 많은 도움이 된다'고 알려왔다"는 사실을 전했다. 이 회사는 뉴질랜드에 본사를 두고 있는 클라우드 서비스 업체다.

홀 CCO는 "아동 성학대 콘텐츠에 대한 링크는 즉시 비활성화되고 사용자 계정은 폐쇄되며 사법기관에 제공되는 세부 사항은 조사될 것"이라고 강조했다. 그에 따르면 메가 측이 수사기관에 제공할 수 있는 자료는 로그인, 업로드, 폴더 생성, 링크 내보내기 등에 관한 IP주소 등이다. 메가클라우드는 구글 '구글드라이브', 네이버 'N드라이브'처럼 누구나 접근해 자료를 공유할 수 있는 클라우드 서비스를 제공한다. 전 세계적으로 이용자가 1억7000만명 넘는 것으로 전해졌다.

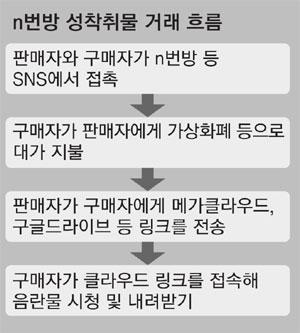

국내에서는 불법 성착취물 거래에 이용되는 사례가 적지 않은 것으로 알려졌다. 트위터, 텔레그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 성착취물 판매가 이뤄지면 판매자가 클라우드 링크를 보내고 구매자가 해당 링크에 접속해 관련 자료를 내려받는 방식으로 거래가 이뤄진다고 한다.

메가클라우드로 불법 성착취물 등을 판매·공유한 이용자들은 '패닉'에 빠질 것으로 보인다. 그동안 해외에 서버를 둔 메가클라우드와 구글드라이브를 국내 이용자들은 '안전지대'로 여겨왔다. 메가클라우드가 관련자들 정보를 넘겼다면 한국 경찰은 이 정보를 바탕으로 n번방 등에서 미성년자 불법 성착취물을 거래한 사람들의 인적 사항을 특정해 수사망을 좁혀갈 것으로 전망된다.

한편 보이스피싱범 검거에 기여해 경찰에서 감사장을 받은 조주빈 씨(25·구속수감)가 텔레그램 '박사방' 운영 당시 성착취물을 미끼로 박사방에 입장하려는 이들에게 '피싱 사기'를 범한 것으로 드러났다. 조씨에게 피해를 입었다는 복수의 관계자들에 따르면 당시 조씨는 "VIP방인 위커방에 입장시켜주겠다"는 명목으로 가상화폐만 입금받고 입장시켜주지 않았다. 조씨는 본인이 직접 고객을 상대하기도 했고 박사방 입장 문의가 쏟아질 때는 직원(충성 회원)들을 활용하기도 했다. 조씨 사기에 당한 이들만 100여 명을 훌쩍 넘는다고 한다.

조씨는 익명성이 보장돼 추적이 힘든 다크코인으로 유명한 '모네로'를 이용해 입금을 받았다. 모네로를 통해 입장료를 내면 조씨는 "테스트 명목으로 보증금까지 내라"며 추가 결제를 요구한 것으로 알려졌다. 조씨는 모네로 개인 계좌의 고유번호까지 캡처해서 보내 달라고 요구한 것으로 알려졌다.

조씨는 사기 피해자들이 경찰에 쉽게 신고하지 못한다는 사실을 노렸다. 피해자들이 불법 성착취물 구매를 시도했기 때문이다. 조씨는 "성착취물(노예)은 미끼이며 이걸로 물고기를 낚는다"는 취지의 발언을 종종 했다고 한다. 흔히 수천 명이 참가한 것으로 알려진 '무료방'은 조씨가 신규 회원을 유치하거나 네트워킹 목적으로 자료를 공유하는 방이다. 그 방에서 공유되는 성착취물은 '미끼용'이란 지적이다.

경찰이 텔레그램 닉네임 1만5000개를 특정하고 수사망을 좁혀가자 박사방 유료회원 중 자수자도 나오고 있다. 이날 서울지방경찰청 사이버안전과는 "조씨가 운영한 박사방 유료회원 중 현재까지 3명이 자수했다"고 밝혔다.

이용표 서울경찰청장은 이날 입장문을 내고 "경찰 수사와 별도로 가담자들이 스스로 자수해 사건의 실체를 밝히는 데 협조하고 자신들의 불법행위에 상응하는 처벌을 받는 것이 피해자와 국민에 대한 최소한의 도리"라며 "서울 경찰은 자수 여부와 관계없이 가담자 전원을 엄정 사법처리한다는 목표로 철저히 수사할 방침"이라고 밝혔다.

[차창희 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.