추경 11.7조 가정 수치…17일 국회 논의서 추경 확대 예정

후속 추경도 언급…올해 국가채무규모 800조 이상 '사상 최대'

전세계 평균 국가채무비율 82%…"우리 채무 증가속도·가계빚도 고려하면 적지 않아"

후속 추경도 언급…올해 국가채무규모 800조 이상 '사상 최대'

전세계 평균 국가채무비율 82%…"우리 채무 증가속도·가계빚도 고려하면 적지 않아"

|

[헤럴드경제=정경수 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 정부는 유래없는 확장재정책을 펴게 됐다. 특단의 대책이 필요하다는 공감대가 형성되면서 건전성 이슈는 뒷전으로 밀리게 됐다. 일시적으로 재정건전성을 외면하더라도 사태 종료후 조속히 고삐를 다잡아야 한다는 지적이 크다.

16일 기획재정부와 국회예산정책처에 따르면 정부가 제출한 11조7000억원 규모의 추가경정 예산안이 통과되면 올해 중앙·지방정부가 직접 갚아야 하는 국가채무 규모는 사상 첫 800조원을 넘어선 815조5000억원을 기록하게 된다.

이미 올해 본예산 편성 때 국가부채를 지난해 740조8000억원 대비 무려 64조7000억원이나 늘린 상태다. 여기에 추경으로 10조3000억원이 더 불아나게 된다. 이 중 약 60%가 국민 세금으로 갚아야 하는 '적자성 채무'다.

이에 따라 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율은 41.2%를 기록, 심리적 마지노선인 40%를 넘게 된다. 한국은행의 기준년도 개편에 따라 지난해 국가채무비율이 39.5%에서 37.1%로 낮아졌고 올해 본예산 기준으로도 39.8%를 지킬 것으로 예상했었다. 하지만 추경 편성으로 40%라는 '마의 벽'을 사상 처음 넘게 됐다. 국가채무비율은 2009년 처음 30%를 넘어선 후 10년간 가파르게 상승했다. 40%선은 일종의 재정 건전성의 경계선 역할을 해왔다.

관리재정수지 적자 비율도 22년 만에 처음 4%를 넘는다. GDP에서 관리재정수지 적자가 차지하는 비중은 지난해 본예산 기준 -1.9%에서 올해 -4.1%로 급격히 악화될 전망이다. 과거 이 수치가 -4%를 넘은 적은 국제통화기금(IMF) 외환위기가 있었던 1998년 한 차례뿐이다.

오는 2023년 국가채무는 1000억원을 처음 돌파하고, 채무비율도 47.9%까지 치솟게 된다. 관리재정수지 적자 비율도 -4.0%로 낮아질 전망이다. 향후 예산 증가율이 5~6%대 머물고 경상성장률이 4.1% 기록할 것으로 가정하고 추산한 수치다. 만약 정부가 내년 수준의 확장재정을 유지하고 성장률 둔화가 가팔라진다면 건전성 악화 속도는 더욱 빨라질 수 있다.

내일 국회서 확정되는 추경 규모가 정부안보다 2조~3조원 증액된다면 재정건전성 지표는 더욱 악화될 수 밖에 없다. 여기에 2차, 3차 추경까지 이뤄진다면 악화 속도는 더 빨라질 수 있다.

적정 관리수준을 훨씬 벗어나게 되는 셈이다. 정부는 지난 2016년 제정건전화법을 만들면서 관리재정수지 비율 -3%와 국가채무비율 45%를 적정 기준으로 설정한 바 있다. 또 2019~2023 국가재정운용계획을 통해서도 국가채무비율을 40% 중반 수준에서 관리하겠다고 했으나 현재대로라면 40% 후반까지 올라갈 수 밖에 없다.

|

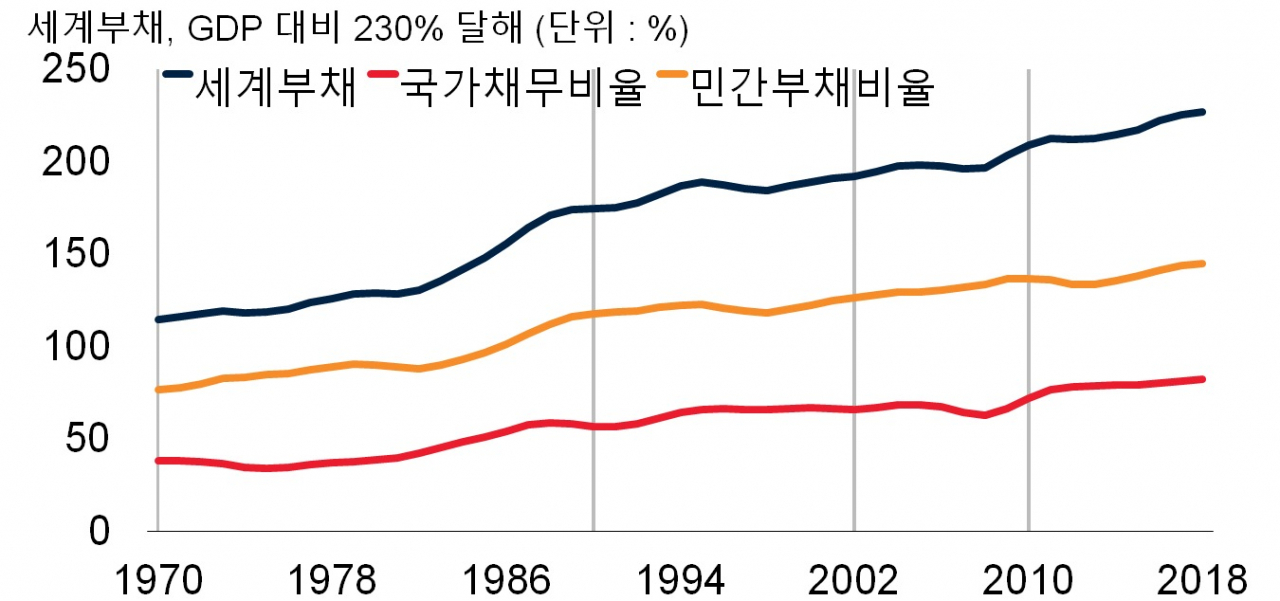

국제적으로 비교해보면 여전히 국가채무 수준이 낮은 것은 분명하다. 세계은행(WB)과 국제통화기금(IMF)에 따르면 지난 2018년 기준 전세계 평균 국가채무비율은 82.2%에 달한다. 우리나라 두 배 수준이다.

그럼에도 가파른 채무 상승 속도, 가계·기업빚 등을 고려하면 코로나19 사태 이후 재정건전성을 개선하는 특단의 대책을 내놔야 한다고 지적한다.

황성현 인천대 경제학과 교수는 "한번 악화된 재정건전성은 회복하기 쉽지 않다"며 "급증하는 이자 부담 등으로 재정위기는 언제든 올 수 있다"고 설명했다. 이어 "일시적으로 확장재정을 펼치더라도 정책 의지에 따라 건전성을 관리할 수 있다"며 "세입 확충, 불필요한 사업 구조조정 등을 통해 재정 효율성을 높여야 한다"고 말했다.

kwater@heraldcorp.com

- Copyrights ⓒ 헤럴드경제 & heraldbiz.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -