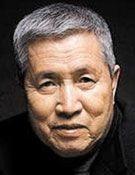

영화감독 임권택

|

‘신명 나다’라는 말을 좋아한다. 단어에 흥이 실려 있다. ‘신명’은 ‘흥겨운 신이나 멋’이란 뜻의 우리말이다. 영화를 찍으며 느낀 흥겨운 기분은 그 결과물에도 고스란히 드러난다. 희극이냐 비극이냐는 중요하지 않다. 신명은 슬퍼도 기뻐도 생겨나는 그 무언가다. 비극적인 영화라도 인간에게 감동을 준다면 그 영화는 신명 난다.

영화를 찍는다는 것도 결국은 사람들을 잔뜩 불러모아 신명 나는 잔치를 벌이는 것이다. 감독 혼자 벌이는 게 아니다. 배우는 물론이고, 촬영·미술·조명 각 분야 전문가들이 모여 차리는 한 상이다. 강수연 배우가 '씨받이'로 베네치아 영화제에서 여우주연상 탄 것을 두고 누구는 배우만 주목받아 애석하지 않으냐고 했다. 영화를 몰라서 하는 소리다. 망한 잔치에서 배우 혼자 잘했다고 상을 주진 않는다.

단성사에서 '서편제'를 개봉했을 때, 관객이 극장 앞 도로를 빼곡히 메웠다. 매일 극장 옆 2층 다방으로 출근하다시피 하며 커피 한 잔 시켜놓고 그 바글바글한 광경을 하염없이 내려다봤다. 그 흥에 취하고 싶었다. 더러 주눅 든 순간도 있다. '길소뜸'이 베를린 영화제에 초청됐을 때다. 날씨는 춥고, 구라파 사람들 체구가 어찌나 큰지 옆에 서기조차 싫을 정도로 위축됐다. 기자회견 때 외국 기자들이 "'만다라' 때부터 팬이었다"며 다가올 때 비로소 긴장이 눈 녹듯 풀렸다.

|

20대는 목표 없이 살았다. 가족이 좌익 활동을 한 탓에 집안이 풍비박산 났다. 스무 살에 전남 장성에서 부산으로 도망치다시피 가출했다. 장래는커녕 내일 무엇을 해야 할지 몰랐다. '밥은 먹고 살겠지' 싶어 서울로 올라와 영화 제작부 똘마니로 굴러다녔다. 잘하는 게 하나 있었는데, 술 마시는 일이었다. 영화판의 소문난 술꾼이었다. 1962년 찍은 '두만강아 잘 있어라'가 운 좋게 흥행하면서 1960년대엔 50편 넘는 영화를 찍었다. 허투루 찍은 미국 영화 아류작들이지만 그래도 날 알아주는 제작사·관객이 있어 신명 났다.

서른 후반에 접어들며 성찰이란 걸 하게 됐다. 없는 얘기 꾸며 찍지 말고, 진짜 사람 사는 얘기를 찍자. 한국인 아니면 못 만드는 영화를 만들자. 흥행 걱정 접고, 하고 싶은 이야기를 했다. 그렇게 10년이 지나니 묘한 깊이가 생겼다. 100편 넘는 영화를 찍으면서 나 스스로 어지간히 완벽하다 싶은 영화는 못 찍어본 게 영 아쉽지만, 흥으로 살았고 흥으로 찍었으니 좋았다. 신명 나게 살았고 신명 나게 찍었다.

[영화감독 임권택]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.