|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

금융당국이 중·저신용자 대출보다 주택담보대출(주담대)에 집중해 손쉽게 돈을 벌고 있는 인터넷전문은행(인뱅)에 대한 규제 개편을 추진한다.

인뱅의 총여신 규모를 반영해 중·저신용자 대출 비율을 산정해 관리·감독하는 방안을 검토한다. 현재는 가계신용대출에서 중·저신용자 대출액이 차지하는 비중을 계산하고 목표치(30%)를 부여하는 방식인데, 총여신에서 차지하는 비중을 바꾸는 형태다. 이렇게 되면 인뱅들이 주담대를 크게 늘릴 경우 총여신이 늘어나기 때문에 중·저신용자 대출 비율이 하락할 수 있다. 이 방식으로 관리하면 중·저신용자 대출에는 적극적이지 않으면서 주담대는 크게 늘려온 인뱅의 행태에도 제동이 걸릴 수 있다는 게 금융당국의 판단이다.

1일 금융권에 따르면 금융당국은 인터넷전문은행의 중·저신용자 대상 신용대출 비율 산정 방식에 대한 수정을 추진하고 있다. 중·저신용자 대출액을 가계신용대출로 나누어 비율을 산정하는데, 앞으로는 총여신으로 나누는 방식이다. 총여신에는 가계신용대출뿐만 아니라 주담대와 대·중소기업 대출, 개인사업자 대출 등이 두루 포함된다.

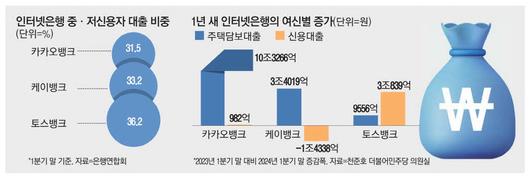

이는 인뱅들의 중·저신용자 대출 비중에 대한 착시효과를 없애려는 조치다. 가령 카카오뱅크의 경우 올해 1분기 중·저신용자 대출 비율이 31.5%로 지난해 1분기 25.7% 대비 5.8%포인트 높아졌다. 하지만 전체 원화대출금(총여신)에서 중·저신용자 대출액이 차지하는 비중은 같은 기간 11.9%에서 11.2%로 줄었다. 케이뱅크 역시 1년 새 중·저신용자 대출 비율이 23.9%에서 33.2%로 개선됐지만, 전체 원화대출금에서 중·저신용자 대출액이 자치하는 비중은 같은 기간 17.3%에서 16.2%로 감소했다. 이는 현행 중·저신용자 대출 비중 산정 방식에 인뱅의 확대된 주담대 규모가 반영되지 않기 때문에 나타난 결과다.

중·저신용자 대출 산정 방식의 변화는 인뱅들의 주담대 증가세를 적극적으로 들여다보겠다는 금융당국의 의도와도 맞물려 있다. 천준호 더불어민주당 의원이 금융당국으로부터 제출받은 인뱅의 여신종별 원화대출금 현황을 분석한 결과 지난 1분기 말 인뱅의 주담대 잔액은 1년 전에 비해 14조6841억원 늘어난 것으로 집계됐다. 특히 전세자금대출 증가액 2조3675억원을 제외한 순 주택 구입 용도의 주담대는 12조3166억원 늘었다.

반면 최근 1년 새 인뱅의 중·저신용자 대출액은 2조5700억원 늘어난 것으로 추산된다. 금융당국은 올해부터 개인사업자 신용대출액을 중·저신용자 대출액에 포함시켰는데, 이 규모만 1조5593억원에 이른다. 사업자가 아닌 중·저신용자에게 인뱅들이 내준 대출 증가액은 1조원 남짓이라는 얘기다.

은행권 관계자는 "올해 초 플랫폼 주담대 갈아타기 서비스 시행과 맞물려 인뱅들이 시중은행 대비 낮은 금리를 제시하면서 차주들을 끌어모았다"며 "인뱅들이 가계대출 관리를 주문하는 금융당국의 눈에 띌 수밖에 없는 상황"이라고 말했다. 금융당국 관계자는 "인터넷전문은행의 설립 취지는 디지털 혁신에 기반한 포용금융이고, 시중은행들이 제대로 하지 못하는 중·저신용자에 대한 대출 사각지대를 해소하라는 것"이라며 "주택과 같은 확실한 담보를 깔아두고, 손쉽게 돈을 버는 최근 인뱅의 행태는 당초 설립 취지에 맞지 않는다"고 지적했다.

금융당국은 올해부터 3년간 중·저신용자 대출 공급 목표치를 '평균잔액 30% 이상'으로 두고 인뱅들을 관리· 감독하고 있다. 중·저신용자 대출 비율에 대한 산정 방식이 바뀌게 되면 금융당국은 새로운 감독 기준을 제시할 가능성이 큰 상황이다. 인뱅 관계자는 "주담대를 늘리면 그만큼 안전 자산이 늘어나고, 중·저신용자 신용대출 확대에 따른 위험을 완화하는 수단이 된다"며 "주담대를 줄이고, 중·저신용자 대출을 확대하면 당장 연체율, 충당금 관리 등에서 인뱅들이 어려움을 겪을 가능성이 있다"고 말했다.

[유준호 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.