서울 토탈미술관 '순간의 지속'

|

기념사진 속 한 장면이 조각이 됐다. 가까이 다가가 보면 움푹 들어가 있다. 서울 평창길 토탈미술관에 전시된 '웃음'(2005) 앞에 선 조각가 이용덕(65). 김경록 기자 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

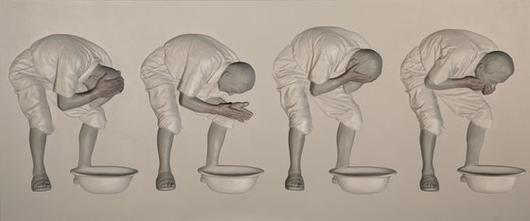

세수하는 남자, 아기 업은 여자, 경쾌하게 정면에서 걸어오는 여자-.

사람보다 큰 크기 조각이 벽에 걸려 있다. 부조인가 싶은데 다가가 보면 쑥 들어가 있다. 좌우로 왔다 갔다 하면 조각도 같이 움직이는 것 같다. 어떤 아이는 "사람이 빠져나간 것 같아요"라고 했고, 독일 전시 때 한 노교수는 "상대성 이론을 조각으로 나타낸 것 같다"고 했다.

|

사진 속 어머니와 어린 자신을 담은 근작 ‘어머니’(2024). 사진 토탈미술관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

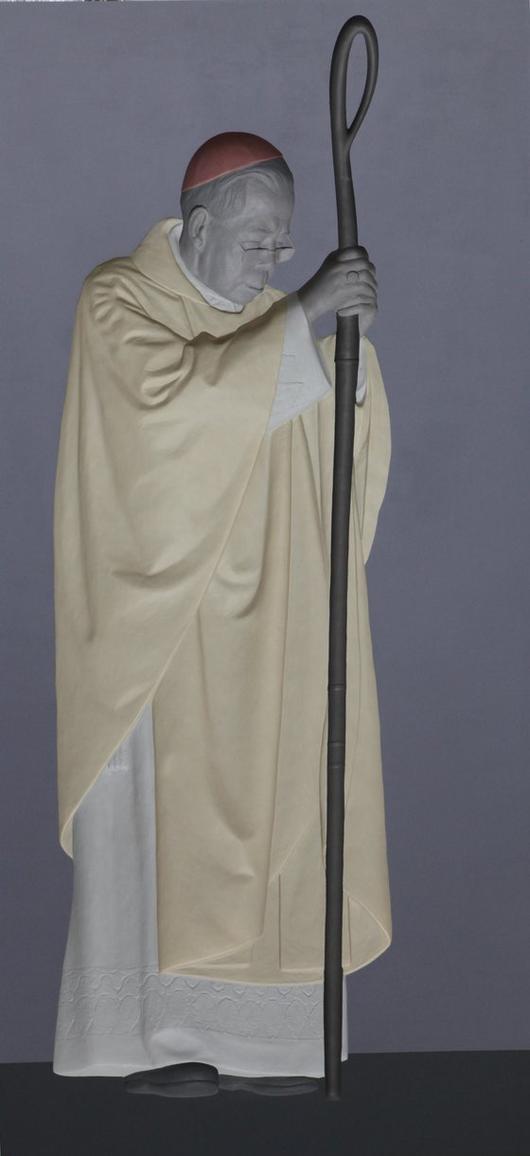

서울 평창길 토탈미술관에서 이용덕(65) 회고전 '순간의 지속'이 열리고 있다. 눈 감고 기도하는 김수환(1922~2009) 추기경도, 꼿꼿한 박태준(1927~2011) 포스코 명예회장도 그의 역상 조각으로 움직이듯 되살아났다. 이런 유명인들의 기념상도 만들었지만 이용덕 작품의 주인공은 대부분 이름 없는 이들. 평범한 사람들의 평범한 일상이다. "일상의 한순간, 모든 걸 흡수하는 그 순간을 조각으로 박제해 두고 싶었어요."

|

기도하는 김수환 추기경을 담은 역상 조각(2011). 서울 명동성당에 있다. 사진 토탈미술관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

조각은 불룩하다는 통념을 깬 이 작품들, 누구도 시도하지 않았기에 오래도록 이름도 없다가 2006년 마카오 미술관 개인전 때 비로소 그곳 큐레이터의 아이디어로 '역상 조각(Inverted Sculpture)'란 이름이 붙었다.

서울 홍제천변에서 자랐다. 물가의 고운 흙으로 탱크도 빚고 군인도 빚으며 놀았다. 어머니가 헝겊으로 만들어 준 신발주머니도, 바지 주머니도, 주머니란 주머니는 다 뒤집어 보던 호기심 많은 소년이었다. 미켈란젤로ㆍ로댕의 걸작에 가슴이 떨렸다. 공기를 가르고 서 있는 조각품, 그 존재감이 놀라웠다. 그런 조각가가 되리라 했다.

|

이용덕, 세수, 2012, 혼합매체, 80x190x12㎝. 사진 토탈미술관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그러나 유파도 없이, 기성 조각의 통념과 다른 길을 갔기에 외로웠다. 처음 역상 조각을 시도한 건 1984년, 그러나 세상에 차마 내놓지 못했다. 1991년 두 번째 개인전에서야 내놓고 도망치듯 독일로 유학을 떠났다.

여러모로 통념을 깨는 역상 조각을 발표할 자신이 없었다. 첫째, "조각은 볼록하다"는 통념. 멀리서 보면 볼록 나온 부조 같지만 다가가면 움푹 들어가 알맹이가 쏙 빠져나간 것 같은 공허를 맞닥뜨리게 된다. 음과 양, 존재와 비존재를 가르는 공허다. 여백으로 만든 반전도 있다. 국방부가 지난해 서울 용산 군인의 집을 재건해 로카우스 호텔을 만들었다. 군인을 위한 이 시설 앞에 들어선 조각 ‘위대한 결집'은 쌓아 올린 막대들만으로 군인의 실루엣이 나타나는 작품이다. "주문 당시 전투 병기 든 군인 모습을 많이들 상상했지만, ‘진짜 군인의 힘은 한 명 한 명이 뭉쳤을 때 나온다’고 국방부를 설득했어요.”

|

서울 용산 옛 용사의 집 앞에 지난해 들어선 '위대한 결집'. 사진 토탈미술관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

둘째, "인물 조각은 구식"이라는 통념. 서울대 조소과와 대학원을 다니던 1980년대, 모두가 추상, 미니멀리즘을 향해 갔다. "유행일 때는 그것밖에 안 보여요. 그러나 시간이 지나고 나면 언제 그랬나 싶게 다른 쪽으로 옮겨가죠."

|

막대 여럿을 4면으로 쌓아 올린 '위대한 결집'은 보는 방향에 따라 다른 실루엣이 포착된다. 기존의 군인 기념상과 달라도 많이 다른 이 조각에 대해 이용덕은 "진짜 군인의 힘은 한 명 한 명이 뭉쳤을 때 나온다"고 말했다. 사진 토탈미술관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

스스로 물었다. "세상에 딱 하나만 만들고 죽어야 한다면, 그때도 미니멀리즘 할래? 정말 하나만 해야 한다면 사람(조각)이 하고 싶어." 인물 조각을 고수하는 그를 주변에선 딱하게 여겼을 정도. 1988년 첫 전시 서문에 이렇게 썼다. "나는 새로 잘 닦인 신작로로 가지 않고 아무도 다니지 않은 오솔길을 찾아가겠다."

흔히 위대한 인물을 영원불멸의 무거운 형상으로 만드는 게 인물 조각. 그러나 그는 알맹이가 빠진 듯 오목한 조각으로 무게를 덜어냈다. 세상에 없는 인물들이 살아 움직이는 듯한 시각적 효과를, 존재와 비존재의 경계에서 철학적 질문을 얻었다.

|

MDF(중밀도섬유판) 500장을 쌓아 올려 만든 빈 공간에 사람 모습이 보인다. 포항에 설치한 '만남'(2017). 사진 토탈미술관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

마지막으로 "조각은 색이 없다"는 통념. 조각은 흔히 대리석ㆍ브론즈 등 재료의 색을 그대로 두지만, 합성수지 위에 회색ㆍ하늘색ㆍ노랑 등 실제와 다른 색을 칠해 비현실적 공간감을 만들었다.

그는 25년 재직하던 서울대 조소과에서 올 초 정년퇴임했다. 조각을, 미술을 어떻게 가르칠까?

"가르친다기 보다 도운 거죠. 자기 생각대로 할 수 있게, 질문과 생각을 끌어낼 수 있도록 돕는 게 제 일이었어요. 가장 안타까운 건 스스로 자기 검증을 해 버린 학생들이죠. 뭔지 몰라도 하여튼 하는 애들이 최고예요. 몇 년 후 보면 그럴듯한 게 만들어져 있어요."

|

이용덕, 동시성, 2017, 혼합매체, 235x105x30㎝. 사진 토탈미술관 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

역상 조각을 오래도록 세상에 발표하지 못했던 자신에게 돌려주는 말이기도 하다. 불안정했던 40대로 돌아가고 싶다는 그는 25년 전, 마흔 살 이용덕을 만난다면 이렇게 말해주고 싶다고 했다.

"저질러라, 지레 겁먹고 안 할 필요는 없다. ‘나는 어떤 사람’ 이렇게 미리 규정하지 말자. 오늘 내가 느끼고 있는 것에 아주 솔직하게 살아보자.”

15일 토탈미술관에서는 그의 역상조각 40년을 돌아보는 학술 심포지움이 열렸다. 이 자리에서 정연심 홍익대 교수는 ”이용덕은 개념적이고 시각적인 방식으로 재현의 논리에 갇혔던 한국의 구상조각이나 전통 인체 조각에 틈을 만들어 왔다“고 말했다. 전시는 7월 7일까지. 성인 1만원.

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.