|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

[디지털데일리 강소현기자] KT가 애물단지 사업 중 하나인 ‘시내전화’를 접을 수 있을지 주목된다. 서비스 중단의 걸림돌로 작용했던 ‘보편적 역무’가 개편될 것으로 점쳐지면서다.

보편적 역무는 국가가 아닌 민간 기업에 의해 제공되더라도, 모든 국민이 동일하게 접근할 수 있도록 정부가 지정한 정보통신역무를 말한다.

27일 업계에 따르면, 과학기술정보통신부(이하 과기정통부는)는 보편적 역무에서 시내전화·공중전화로 대표되는 공중통신망(PSTN·Public Switched Telephone Network) 기반 유선전화 서비스를 제외하는 방안을 검토 중이다. 유선전화 서비스에 대한 국민적 수요가 줄어든 데 따른 것이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

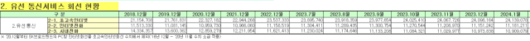

실제 과기정통부의 '유선 통신서비스 회선 현황'에 따르면 2018년 12월 1433만4357개였던 시내전화 가입회선은 ▲2019년 12월 1360만362개 ▲2020년 12월 1285만9279개 ▲2021년 12월 1221만1954개 ▲2022년 12월 1162만1413개 ▲2023년 12월 1097만3838개로, 계속 줄어왔다.

이러한 추세라면 내년 상반기에는 1000만개 이하로 떨어질 전망이다. 지난 3월 기준 시내전화 가입회선은 1080만1979개로, 전월보다 5만6232개 줄었다.

보편적 역무에서 시내전화가 제외되는 경우, 사업자들도 단계적으로 서비스를 중단할 것으로 전망된다. 애물단지에 불과했던 시내전화 사업을 정리할 명분이 생기기 때문이다.

현재 시내전화 서비스는 연 매출액 300억원 이상 기간통신사업자들이 운영하고 있다. 보편적 역무 제공사업자인 KT를 주축으로, SK텔레콤과 LG유플러스 등 기간통신사업자가 보편적 역무 서비스를 제공함으로써 발생하는 손실금을 분담하는 방식이다.

익명을 요구한 업계 관계자는 “음성 기반의 보편적 역무는 더 이상 유효하지 않은 제도”라며 “규모나 이용량 측면에서 보편역무 제외해도 크게 상관은 없다고 보고 있다”고 말했다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

특히 KT의 경우 보편적 역무 제공사업자로서 시내전화 서비스를 유지해야 했다. 현재 시내전화 가입회선에 대한 KT의 시장점유율은 80%에 이른다.

KT의 올 1분기 시내전화 매출은 전년보다 5.7% 줄어든 1830억원으로, 전체 매출의 약 3%를 차지하고 있다. 2011년 1분기 9721억에 달했던 것을 감안하면, 큰 폭으로 감소한 것이다.

아직 1000억원대 매출을 올리고 있지만, 사업 운영 및 유지에 직·간접적으로 들어가는 비용을 감안하면 실익은 크지 않다는 후문이다.

무엇보다 특정 권역에서 서비스 중단이 불가하다. 손실이 나더라도 서비스를 중단할 수 없지만, 손실에 대해 보상받을 수도 없다. 손실보전상한 규정상 개별 권역의 손실이 발생하더라도 전국적으로 흑자인 경우 개별 권역의 손실을 보전하지 않고 있기 때문이다.

해외에서도 PSTN 기반 유선전화 서비스를 축소하는 추세다. 대신 PSTN가 아닌, 인터넷전화(VoIP) 기반 음성서비스로의 단계적 전환을 추진 중이다. 특히 국내에서도 카카오 보이스톡 등 대체제가 잇따라 등장하는 상황에서 유선전화의 효용성은 갈수록 낮아지는 상황이다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

하지만 일각에선 보편적 역무 제외가 시내전화만을 이용하는 이용자에게 서비스 안정성을 저해할 것이라는 우려가 나온다. 이에 보편적 역무 제외 전까지 유예기간을 부여하고 기술적·제도적 보완책을 모색하는 한편, 보편적 역무 제공사업자가 그 책임을 다하도록 해야 한다는 주장이 제기된다.

공중전화가 대표적인 예다. 누구나 언제 어디서나 적절한 요금으로 이용할 수 있는 보편적 서비스인 공중전화는 이동전화의 보편화로 매해 이용량이 급격하게 감소해 왔다. KT링커스가 운영하는 공중전화 부스 수는 1995년 15만대에서 2020년 3만4000대, 2022년 말 기준 2만8000대까지 줄었다.

최근 전기 오토바이나 전기차 충전소, 공기질 측정기와 은행ATM기기, 위급시 긴급 호출을 할 수 있는 안심부스 등 멀티부스로 진화하고 있으나, 여전히 국민 통신 접근성 차원에서 유지해야 한다는 의견이 지배적이다.

특히 공중전화 통화선은 주로 땅에 매설돼 무선통신망이 단절되는 지진이나 화재 등 재난시에도 안정적인 통신을 제공할 수 있고, 전파수신이 원활하지 않은 오지나 산간벽지에 활용된다. 실제 지난 2018년 KT 아현지사 통신구 화재로 휴대전화가 먹통이 되자 연락을 하기 위해 인근 공중전화를 쓰기 위해 긴 줄을 선 것이 화제가 된 바 있다.

업계에 정통한 한 학계 전문가는 “VoIP 설비가 갖춰지지 않은 지역에서는 갑작스런 역무 중단으로 통신 서비스 공백이 생길 수 있는데다 재난이나 비상시 유선전화가 백업 통신 수단으로 활용되는데, 역무 중단시 긴급통신에 차질이 생길 수 있다"라며 "보편적 역무 의무가 사라지면서 이동통신사들이 유선전화 요금을 인상시킬 가능성도 감안해야 할 것 같다"고 조언했다.

- Copyright ⓒ 디지털데일리. 무단전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.