이유 있는 정치권 이목 집중…이준석 “물가 억제에 도움될 수 있는 직구나 PB 건드리는 정부” 질책

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

PB 상품 부당우대 의혹에서 가장 중요한 부분은 바로 노출 순서입니다. 공정위는 현재 쿠팡에서 상품을 검색하면 화면 상단에 PB 상품이 먼저 노출되는 부분을 짚고 나섰는데요.

예컨대 현재, 충전기가 필요한 소비자가 쿠팡에 ‘충전기’를 검색하면, 쿠팡 가전 PB인 ‘홈플래닛’ 제품이 눈에 잘 띄는 상단에 위치합니다. 통상적으로 PB 상품은 일반 제조업체 브랜드(NB)보다 20~30% 정도 가격대가 저렴한 편이어서 ‘가성비’(가격 대비 성능)를 찾는 소비자 선호도가 높습니다.

다만 공정위는 상품 검색 기본값인 ‘쿠팡 랭킹순’이 소비자 기만을 통한 고객 유인 행위에 해당한다는 입장입니다. 실제 판매량, 상품평 등이 객관적으로 반영된 결과가 아니란 이유에서지요. 공정위는 쿠팡이 알고리즘을 조작해 PB 제품을 상단에 노출했다고 보고, 오는 29일과 6월5일 두 차례 전원회의를 열어 제재 여부를 결정할 예정입니다.

이에 대해 쿠팡은 대형마트와의 형평성 및 온라인 역차별 문제를 들며, 상품 노출 순서를 정하는 것은 유통사 고유 권한이라고 반박하고 있습니다.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

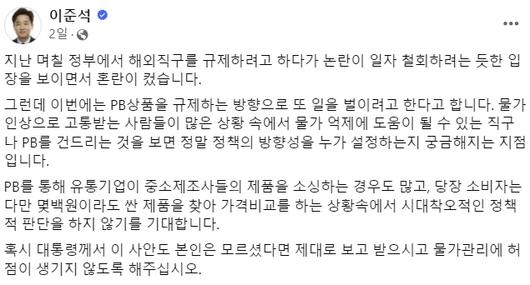

이 당선인은 “지난 며칠 정부에서 해외직구를 규제하려고 하다가 논란이 일자 철회하려는 듯한 입장을 보이면서 혼란이 컸다”며 “그런데 이번에는 PB상품을 규제하는 방향으로 또 일을 벌이려고 한다고 한다”고 지적했습니다. 이어 “물가 인상으로 고통받는 사람들이 많은 상황 속에서 물가 억제에 도움이 될 수 있는 직구나 PB를 건드리는 것을 보면 정말 정책의 방향성을 누가 설정하는지 궁금해지는 지점”이라고 덧붙였습니다.

그러면서 “PB를 통해 유통기업이 중소제조사들의 제품을 소싱하는 경우도 많고, 당장 소비자는 다만 몇백원이라도 싼 제품을 찾아 가격비교를 하는 상황속에서 시대착오적인 정책적 판단을 하지 않기를 기대한다”고 목소리를 높였습니다. 또한, “혹시 대통령께서 이 사안도 본인은 모르셨다면 제대로 보고 받으시고 물가관리에 허점이 생기지 않도록 해달라”고도 요청했습니다.

이 당선인이 공유한 기사는 쿠팡이 PB 상품을 부당 우대했다는 의혹과 관련해 공정위 제재가 초읽기에 들어갔으며, 이에 소비자 선택권을 과도하게 제한해 논란을 빚었던 해외직구 사태가 또 다시 재현될 수 있다는 우려가 담긴 내용인데요.

쿠팡은 쿠팡 랭킹순에 대해, 소비자가 가장 원하는 상품을 먼저 보여주기 위해 설계된 알고리즘일 뿐 소비자를 기만하거나 부당 이득을 취한 사실이 없다고 주장하고 있습니다. 실제로 ‘고객의 편의 및 만족도 향상을 위한 추가적인 요소가 수시로 반영될 수 있습니다’라고 명시하는 등, 소비자들에게 알고리즘의 운영 방식과 성격을 충분히 설명하고 있다는 입장입니다.

정작 쿠팡보다 PB 상품 비중이 큰 대형마트에서도 자사 제품을 입구부터 배치하고 있는데요. 정부가 온라인 플랫폼만 단속하고 있다는 지적을 어떻게 피해갈 지도 이목이 집중됩니다. 향후 심사의 쟁점은 쿠팡 랭킹순 알고리즘이 소비자의 오인을 실질적으로 불러일으켰는지에 대한 판단이 될 것으로 보입니다.

- Copyright ⓒ 디지털데일리. 무단전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.