"그렇다, 우리는 빵을 위해 싸운다"

-제임스 오펜하임, '빵과 장미' 중에서

골목골목 장미가 폈다. 5월은 푸르기도 하고, 붉기도 하다. 풍경의 해상도가 날마다 선명해지고 있다. 집 근처에 있는 성당 한편, 마리아상 둘레로 장미가 흐드러지게 폈다. 먼발치에서 장미를 오래 들여다본다. 유년기의 대부분을 성당에서 보낸 나에게 '장미'는 다른 꽃들과 다르게 유난히 나를 오래 멈춰 세운다. 유년 시절 성당에 딸린 방 한 칸에서 가족이 모여 살았다. 어머니는 신부님의 밥을 차리고, 설거지하고, 방청소하고, 빨래하는 일을 도맡는 식복사로 일하며, 성당 한편 우리가 누울 수 있는 자리를 마련하셨다. 서로의 발끝을 붙여야 온 가족이 누울 수 있었던 좁은 방이었지만, 마당만큼은 끝내주게 넓어서 학교를 마치고 나면 온 친구들을 모두 집(성당) 마당으로 불러들여 날이 닳도록 놀았다. 해마다 5월이 되면 성당 마당에는 항상 장미꽃이 피었다. 장미나무에서 가시를 떼어다 침을 발라 코끝에 붙이고 코뿔소 놀이를 하거나, 마른 장미 꽃잎을 떼어다 장미비를 흩뿌리며 놀았다. 장미꽃은 마리아상과 한 쌍인 것 마냥 근사했다. 성당 수녀원 입구에 무성한 장미넝쿨, 성당 스테인드글라스에 그려진 예수님 머리에 씌워진 장미화관, 장미모양이 새겨진 묵주, 장미 꽃모양의 성수대··· 나의 유년기의 울타리에 한 가득 피어 있는 꽃, 장미다.

지옥과 연옥을 지나

1321년, 죽음 이후의 세계를 향한 여행을 써내려간 시인 단테의 장편 서사시 '신곡'에서 지옥과 연옥을 거쳐 마침내 천국에 도착했을 때. 1만4,233행의 기나긴 여행 끝에 천국에 도착했을 때. 그곳에 피어 있던 꽃이 장미였다. “피로써 그리스도께서 신부로 삼으신” 마리아 “당신의 배 안에서 사랑이 불타올랐으니/ 그 따뜻함으로 영원한 평화 속에서/ 이렇게 이 꽃이 활짝 피어났습니다.” 이 꽃, “눈부신 자비의 횃불”이자 축복받은 영혼들의 “생생한 불꽃”으로 천국에 피어 있는 꽃, 장미였다.

|

디에고 벨라스케스의 작품 '성모의 대관식' |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

1645년, 디에고 벨라스케스의 작품 '성모의 대관식'에서 마리아에게 씌우는 화관 역시 장미다. 중세 이후 서구 기독교 사회에서는 성모 마리아와 장미는 줄곧 쌍을 이루며 ‘신성함’으로 상징된다. 가시가 달린 장미를 순교자들의 고통으로 받아들이거나, 그리스도의 피를 장미색으로 표현하기도 하고, 성모 마리아는 ‘천상의 장미’로 일컬어졌다. 가톨릭의 묵주를 가리키는 말로 ‘로사리’(rosary)로 불린다. 예전에 이탈리아에 방문했을 때, 어머니는 평소와는 다른 어법으로, 반드시 바티칸에 들러 장미 묵주를 꼭 하나 사 오라, 지시했다. 나에게 의심할 여지 없이 신성하고 엄숙한 꽃, 장미다.

빵과 장미

|

게티이미지뱅크 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

전혀 다른 상징을 지닌 장미를 접한 것은 대학 입학하고 얼마 지나지 않은 3월 8일, 총여학생회가 학교 정문에서 ‘세계여성의 날’을 기념하여 장미를 한 송이씩 나눠주고 있었다. 그때 처음 들었다. ‘여성에게 빵과 장미를’. 겁도 없이 장미 한 송이를 받아 들고 총여학생회에서 활동하는 남자가 되었다.

1910년, 여성 참정권 설득을 위해 캠페인을 벌이던 헬렌 토드(1870~1953)는 미국 농촌지역을 돌고 있던 중 어느 한 농가에서 하룻밤 묵게 되었다. 참정권 집회에 참여하고 돌아온 한 여성농민은 토드에게 말했다. "집회 중에서 어느 대목이 제일 좋았는지 말씀드릴까요. 그건 여자들이 투표를 해서 모든 사람이 빵을, 그리고 꽃도 갖게 된다는 거였어요"라는 한 여성 농민의 입에서 나온 말에서 이 모든 것은 시작되었다. 토드는 이 일화에 덧붙여 "집과 안식처와 안전이라는 인생의 빵과, 음악과 교육과 자연과 책이라는 인생의 장미를 이 나라에서 태어나는 모든 아이들이 누리게 되는 (···) '모두를 위한 빵과 장미'가 있게 되는 날이 오도록 애쓸 것이다“고 다짐하는 글을 남겼다.

1911년, 토드의 글에 대한 응답으로 ‘아메리칸 매거진’ 겨울 호에 시인 제임스 오펜하임이 '빵과 장미'라는 제목의 시로 응답하면서 이 슬로건은 사람들 입을 타기 시작했다. 1912년, 뉴욕의 전설적인 노동운동가 로즈 슈나이더만이 “노동하는 여성이 원하는 것은 단순한 생존이 아닌 삶에 대한 권리이다. (···) 노동자에게는 빵이 필요하지만, 장미도 필요하다”는 영원히 회자될 명연설을 통해 ‘빵과 장미’는 빼앗길 수 없는 여성운동의 아이콘이 되었다. 빵이 육신의 양식이라면, 장미는 영혼의 양식인 셈이다.

아름답고 빛나는 것들에 대한 권리

|

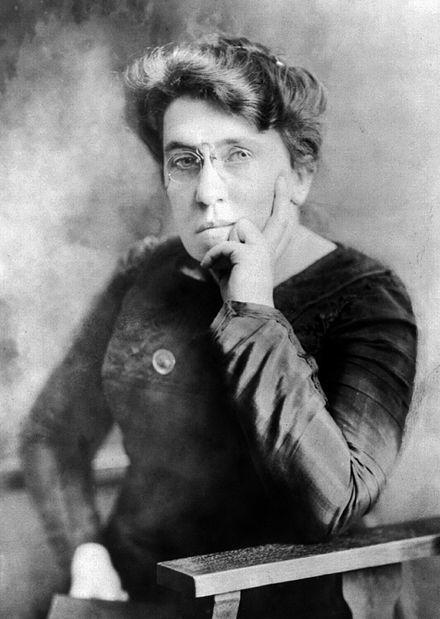

옘마 골드만(1869~1940). 위키피디아 자료 |

1931년, 아나키스트 정치 활동가였던 옘마 골드만(1869~1940)은 자신의 자서전 'Living My Life'에서 한 일화를 들려준다. 댄스파티에서 흥겨운 춤을 추고 있는 자신에게 어느 젊은 남성이 다가와 “선동가에게 춤을 추는 것은 맞지 않는 행동입니다”라고 속삭였다. 이에 뻔뻔한 간섭이라 느낀 골드만은 분노하며 이렇게 대꾸한다. “저는 아름다운 이상을, 아나키즘을, 관습과 편견으로부터의 해방과 자유를 위해 일한다고 해서 삶과 기쁨을 거부해야 한다고 생각하지 않습니다. (···) 저는 자유를, 자기표현의 권리를, 아름답고 빛나는 것들에 대한 모든 사람의 권리를 원합니다. (···) 당신의 비난에도 불구하고 저는 아름다운 제 이상을 살아갈 것입니다." 골드만의 대답은 ‘장미’가 어떤 것인지를 잘 보여준다.

기쁨을 누릴 권리, 삶의 반짝이는 순간을 누릴 권리, 인간의 삶에 반드시 필요한 감각적인 즐거움을 누릴 권리, 그것이 장미 속에 깃들어 있다. 장미 안에는 생존과 대의를 넘어선 차원에서의 기쁨을 누리는 것이 권리로서 요구된다는 주장이 깃들어 있다. 인간이란 존재를 지탱하는 것은 종종 훨씬 더 섬세하고, 감각적이며, 감응적 요소들로 구성된다는 것을 말해준다. 신성한 아름다움의 꽃, 영혼의 양식으로서의 꽃, 기쁨을 누릴 권리의 꽃, 장미다.

한 남자가 장미를 심었다

|

리베카 솔닛의 책 '오웰의 장미'. 반비 제공 |

1936년, “한 남자가 장미를 심었다”고 페미니스트 작가 리베카 솔닛은 말한다. 이 남자는 훗날 ‘동물농장’과 ‘1984’라는 소설로 세계적 명성을 떨치게 되는 조지 오웰(1903~1950)이었다. 솔닛은 책 '오웰의 장미'를 통해 태어나는 순간부터 죽기까지 보어전쟁, 제1차 세계대전, 러시아혁명, 아일랜드 독립전쟁, 스페인내전, 제2차 세계대전, 냉전을 겪는 동안 전투적이고 맹렬한 정치적 글쓰기를 멈추지 않으면서도, 동시에 "폭격 맞은 자리에서 풍성하게 피어나는" 꽃에 눈길을 기울이기를 멈추지 않았던 오웰을 쫓는다. 절망으로 압도하는 시대 속에서 "허름하고 으레 무시당하는 것들 속에서 아름다움"을 찾으려 하고, "일상적이고 평민적이고 무시당하는 것들의 어여쁨을 발견"하려 하는 오웰을 마주한다.

그 과정에서 솔닛은 “보통 생산적이라고 여겨지지 않는 인생의 과정들” 속에 깃들어 있는 기쁨과 아름다움을 발견하며, "위기의 시대에 기쁨으로 저항하는 법“을 오웰이 심고 키우던 장미를 통해서 배우려 한다. 우리의 평범한 일상을 둘러싸고 있는 가부장제-자본주의-출세주의-권위주의-능력주의의 담벼락을 타고 넘어 오를 장미넝쿨. 솔닛은 “영혼을 파괴하는 그 침식력에 반대하는 힘”이자 "자신이 가치 있다고, 놓쳐서는 안 된다고 느끼는 경험을 나누고자 하는 욕구"를 오웰이 피워 올린 장미 속에서 본다. 절망적이고 파괴적인 시대와 맞서면서도 동시에 평범하고 비루한 일상생활 속에서 기쁨과 즐거움, 사랑과 아름다움을 누릴 수 있는 권리와 그 역량이 깃들어 있는 꽃, 장미다. 영혼을 파괴하려 드는 세계 속에서 무기가 되기도 하는 꽃, 바로 장미다.

느끼고, 사랑하고, 누리라

2024년 어버이날, 옥상에서 키우고 있는 장미 한 송이를 잘라 옷핀에 끼웠다. 어머니께 장미를 달아 드렸다. 지독히 가난했지만, 가득히 풍요로웠던 내 유년기의 둘레를 돌봐주셨던 어머니 가슴에 장미를 달아 드렸다. 지구의 초록들에게 경이로움을 느끼는 방법, 한 번뿐인 지상에서의 삶을 사랑으로 돌보는 방법, 일상 속에서 대담하게 기쁨을 누리는 방법을 가르쳐주신 어머니께 장미를 달아 드렸다. 장미는 내게 말한다. 느끼고, 사랑하고, 누리라!

"그러나 우리는 장미를 위해서도 싸운다."

-제임스 오펜하임, '빵과 장미' 중에

편집자주

젠더 관점으로 역사와 문화를 읽습니다. 김신현경 서울여대 교양대학 교수와 서한영교 작가가 번갈아 글을 씁니다.서한영교 작가

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.