|

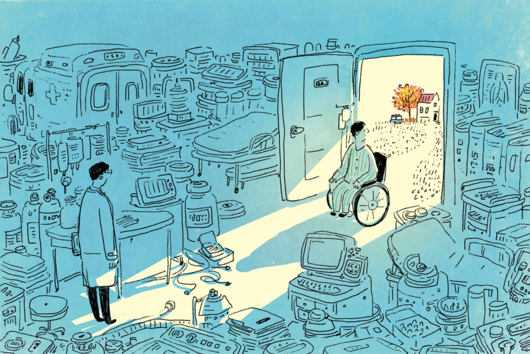

일러스트=이철원 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

죽음이 정해진 사내가 왔다. 전신이 퉁퉁 부은 그는 숨을 가쁘게 몰아쉬며 소생실에 누웠다. 그의 외양은 기록과 일치했다. 1년 전 췌장암 3기 진단을 받았으나 치료를 거부하고 귀가했다고만 되어 있었다. 그다음 기록이 지금 응급실 방문이었다. 40대밖에 되지 않았는데 모든 치료를 거부하는 드문 경우였다. 그는 내 말에 간신히 대답할 정도로 쇠약했다.

“다른 병원에도 안 가본 거지요?” “전혀 안 다녔습니다.” “그때부터 치료를 받았으면 이 정도까지는 안 되었을 겁니다.” “알고 있습니다. 치료받기 무서웠습니다. 이번에도 병원에 안 오고 싶었지만 숨이 가쁘고 움직일 수가 없어서 왔습니다.”

심전도가 금방이라도 멈출 것처럼 파형을 잃고 뒤흔들렸다. 수치는 참혹했다. 병을 일부러 마지막까지 키운 것처럼 보였다. 신장까지 망가져서 칼륨 수치가 지나치게 높았다. 그야말로 즉사 직전 상태였다. 소생실 의료진은 분주했다. 말기 암이었지만 그동안 치료를 받지 않았기 때문에 처치하면 조금은 더 살 수 있을 것 같았다. 수액 줄이 순식간에 그를 뒤덮었다. 그가 심각하게 모니터를 바라보는 나를 붙들었다.

“집에 가고 싶습니다.” “그동안은 어쩔 수 없지만 마지막이니까 병원 말을 들으세요. 이대로면 당장 돌아가실 겁니다. 중환자실에 입원해도 살아나면 다행입니다. 지금 죽을 수는 없지 않습니까.” “아내가 마지막으로 가보라고 해서 왔습니다. 적당히 조치만 해주시면 집에 가겠습니다.” “안 됩니다.”

심전도 파형이 약간 형태를 갖추자 소생실을 나왔다. 이미 이 상태라면 환자를 나무라는 일은 무의미했다. 그럼에도 환자가 이른 죽음을 선택하는 걸 이해할 수 없었다. 고집스러운 환자와 마주하지 않으려고 일부러 다른 환자를 진료하러 돌아다녔다. 예감했던 연락이 왔다.

“소생실 환자가 자꾸 퇴원하겠다고 합니다. 선생님께 할 얘기가 있다고 면담을 요청하세요.” 나는 굳게 마음먹고 소생실 문을 열었다. “도대체 왜 말을 안 듣습니까. 정말 죽는 게 환자분 뜻입니까?” 그는 그 사이에 약간 기운을 되찾은 것 같았다.

“선생님, 저는 1년 전 암 선고를 받았습니다. 그때 어차피 살 방법이 없다고 깨달았습니다. 치료를 받아봤자 연장에 불과하다고요. 그런데 제겐 여섯 살 된 딸이 있습니다. 저는 조만간 세상을 떠나고 딸의 기억 속에서만 살아있을 것입니다. 징그러운 수술을 받고 항암 치료로 고통스러워하는 아빠로 기억되기 싫었습니다. 좋은 시간을 함께했던 아빠가 되는 게 남은 인생의 유일한 목표였습니다. 그래서 어떤 치료도 받지 않았습니다. 대신 일을 그만두고 딸아이와 집에서만 시간을 보냈습니다. 지난 1년은 전혀 후회 없는 시간이었습니다. 그 시간이 너무 행복해서 죽어도 여한이 없다고 생각했습니다.”

“….”

“일단 너무 숨이 차서 왔습니다. 그런데 아직 마지막 인사를 못 했습니다. 당장 딸과 떨어져 있는 게 더 고통스럽습니다. 어차피 조금 더 사는 게 제 인생에 크게 의미 있지도 않습니다. 살아봤자 병원에서 목숨을 건져 온 나약한 아빠로 집에 누워있을 겁니다. 중환자실에서도 사망 가능성이 높다고 하셨죠. 가족 없는 중환자실에서 혼자 죽으면 저는 실패한 겁니다. 마지막 계획이, 그리고 제 인생이, 모두 실패입니다. 마지막까지 가족과 있고 싶습니다. 선생님. 도와주세요. 집에 가겠습니다. 다시는 안 돌아오겠습니다.”

도저히 듣고 있을 수가 없었다. 고개를 돌려 소생실 문을 열고 자리로 돌아왔다.

“소생실 환자 퇴원시키겠습니다.” “칼륨 수치가 그렇게 높은데 퇴원시키는 게 맞나요?” “암 말기 DNR(심폐 소생술 거부) 환자입니다. 괜찮아요. 퇴원시키겠습니다.”

퇴원 기록을 적어야 했지만 손가락이 움직이지 않았다. 책상에 머리를 묻었다. 눈가의 압력이 높아지고 속에서 무엇인가가 치밀어 오르는 것 같았다. 그는 집으로 가야만 했다. 내가 그르고 그가 옳았다. 언제, 어떤 상황에서도, 그가 옳았다. 그는 당장 집에 가야 했다.

[남궁인 이대 목동병원 응급의학과 교수·작가]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.