윤준병ㆍ진성준 등 애도 강조하다 '2차 가해' 논란도

박홍근ㆍ천준호 "공과 모두 외면 말자" 목소리도

'정치적 동지'를 잃은 고(故) 박원순계 의원들이 고인의 성추행 의혹 앞에서 제각기 다른 목소리를 내고 있다. 애도의 마음을 앞세워 성추행 관련 진상규명을 요구하는 의견에 각을 세우는 의원들이 있는 반면 "고소인의 상처를 헤아리는 일이 급선무"라는 이들도 있다.

14일 정치권에 따르면 현재 더불어민주당에서 박원순 서울시장과 가까운 박원순계로 분류되는 의원들은 10여명에 달한다. 이번 4ㆍ15 총선을 계기로 대거 여의도에 입성, 박 시장의 향후 대권 도전에 힘을 실어줄 것이란 전망이 나왔으나 그의 갑작스런 죽음으로 구심점을 잃게 됐다. 박원순계 의원들은 이번 사태에서 앞다퉈 고인의 업적을 기리며 추모의 뜻을 밝혔다. 그러나 이 과정에서 피해 호소인에 대한 책임은 외면하면서 '2차 가해'가 이뤄지고 있다는 지적도 적지 않았다.

가장 먼저 논란의 중심에 선 인물은 서울시 정무부시장을 지낸 진성준 민주당 의원이다. 진 의원은 13일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "박 시장이 (성추행) 가해자라고 하는 점을 기정사실화하는 것은 사자 명예훼손"이라며 서울특별시장(葬)을 둘러싼 논란에도 "정치적 의도가 있다"고 선을 그었다. 서울시 행정1부시장을 지낸 같은당 윤준병 의원도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "고인은 죽음으로 당신이 그리던 미투(#MeToo)처리 전범을 몸소 실천했다"고 썼다.

박홍근ㆍ천준호 "공과 모두 외면 말자" 목소리도

|

13일 서울 중구 서울광장에 차려진 고 박원순 서울시장의 시민분향소가 철거되고 있다. 뉴시스 |

'정치적 동지'를 잃은 고(故) 박원순계 의원들이 고인의 성추행 의혹 앞에서 제각기 다른 목소리를 내고 있다. 애도의 마음을 앞세워 성추행 관련 진상규명을 요구하는 의견에 각을 세우는 의원들이 있는 반면 "고소인의 상처를 헤아리는 일이 급선무"라는 이들도 있다.

14일 정치권에 따르면 현재 더불어민주당에서 박원순 서울시장과 가까운 박원순계로 분류되는 의원들은 10여명에 달한다. 이번 4ㆍ15 총선을 계기로 대거 여의도에 입성, 박 시장의 향후 대권 도전에 힘을 실어줄 것이란 전망이 나왔으나 그의 갑작스런 죽음으로 구심점을 잃게 됐다. 박원순계 의원들은 이번 사태에서 앞다퉈 고인의 업적을 기리며 추모의 뜻을 밝혔다. 그러나 이 과정에서 피해 호소인에 대한 책임은 외면하면서 '2차 가해'가 이뤄지고 있다는 지적도 적지 않았다.

진성준ㆍ윤준병 "성추행 기정사실화 말라"

|

윤준병 더불어민주당 의원이 10일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련될 예정인 故 박원순 서울시장 빈소로 들어서고 있다. 뉴스1 |

가장 먼저 논란의 중심에 선 인물은 서울시 정무부시장을 지낸 진성준 민주당 의원이다. 진 의원은 13일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "박 시장이 (성추행) 가해자라고 하는 점을 기정사실화하는 것은 사자 명예훼손"이라며 서울특별시장(葬)을 둘러싼 논란에도 "정치적 의도가 있다"고 선을 그었다. 서울시 행정1부시장을 지낸 같은당 윤준병 의원도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "고인은 죽음으로 당신이 그리던 미투(#MeToo)처리 전범을 몸소 실천했다"고 썼다.

윤 의원은 이어 "고소인 법률대리인 측의 기자회견이 있었습니다만, 행정1부시장으로 근무하면서 시장실 구조를 아는 입장에서 이해되지 않는 내용들이 있었다"면서 의구심을 드러내기도 했다. 그는 거센 질타를 받고 나서야 "(박 시장이)고인이 되기 전에 피해자에게도 미안하다는 말씀을 전해드렸더라면 하는 아쉬움이 남는다"고 덧붙였다.

성추행 의혹에 아예 말을 아낀 이들도 있다. 초선 의원인 허영 전 서울시 비서실장과 박상혁 전 정무보좌관은 관련 언급 없이 박 시장의 추모에만 집중하는 모습을 보였다.

박홍근ㆍ천준호 등 "과오도 성찰해야"

|

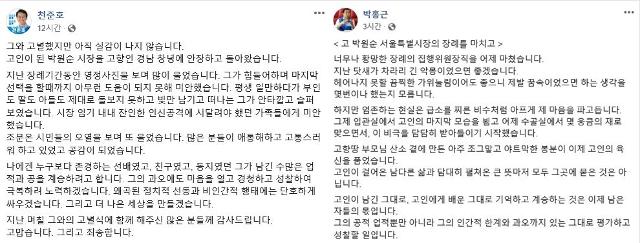

박원순 서울시장과 가까워 '박원순계'로 분류되지만 그의 성추행 의혹을 외면해선 안 된다는 메시지를 낸 더불어민주당의 천준호(왼쪽) 박홍근 의원의 사회관계망서비스(SNS) 게시물. 천준호, 박홍근 페이스북 캡처 |

비통한 심정 못지 않게 박 시장의 '과오'를 외면하지 말자는 주장도 나왔다. 10일 박 시장의 빈소에서 "SNS에 퍼진 악의적인 글로 고인의 명예가 훼손되고 있다"고 호소했던 원내의 대표적 박원순계 박홍근 민주당 의원은 이날 장례를 마치고 "인간적 한계와 과오까지 있는 그대로 평가하고 성찰할 일"이라고 소회를 밝혔다. 박 의원은 "고인이 홀연히 떠나면서 남긴 어려운 숙제가 많다. 특히 고인으로 인해 고통과 피해를 입었다는 고소인의 상처를 제대로 헤아리는 일은 급선무"라고도 했다.

그는 "고인으로부터 사실 여부를 확인할 길은 없지만 생전에 가까이 소통했던 저로서는, 고소인께서 받으신 상처에 위로의 마음을 전하고 싶다"며 "고소인께 그 어떤 2차 피해도 없기를 진심으로 바라며, 고인을 추모하는 분이라면 이에 공감하고 협조해 주시리라고 믿는다"고 정치적 '책임'에도 방점을 찍었다.

박 시장의 비서실장을 지낸 천준호 민주당 의원 역시 "누구보다 존경하는 선배였고, 친구였고, 동지였던 그가 남긴 수많은 업적과 공을 계승하려고 한다"면서 "그의 과오에도 마음을 열고 경청하고 성찰하여 극복하려 노력하겠다"고 전했다.

전혼잎 기자 hoihoi@hankookilbo.com