|

수요 부진 선그었지만

근원물가 상승률 최저

디플레이션 공포 여전

[아시아경제 심나영 기자, 김민영 기자] 올해 소비자물가상승률이 역대 최저치를 기록한 데 대해 정부는 경기침체로 인한 수요 부진과는 선을 긋고 있지만 근원물가상승률 역시 최저라는 점에서 디플레이션에 대한 우려는 가시지 않고 있다. 내년도 소비자물가상승률이 1%대를 기록할 것이라는 정부 전망과 달리 경기 회복이 지연되고 소비가 살아나지 않는 한 0%대 저물가 흐름이 이어질 것이라는 반론도 나온다.

◆수요 감소 탓 '근원물가 둔화' 세계서 가장 빨라= 이두원 통계청 물가동향과장은 31일 "낮은 물가상승률은 물가 상승 압력이 크지 않은 것도 일부 영향이 있지만 농축수산물ㆍ석유류 가격 하락과 기저효과, 정부 정책의 영향이 컸다"며 수요 부진에 의한 물가 하락이라는 해석에 선을 그었다. 수요 부진이 물가 하락에 일부 기여했다고 인정하면서도 특정 품목 가격 하락과 무상복지 등 정부 정책이 물가에 미치는 영향이 컸다는 점을 강조한 것이다.

하지만 근원물가상승률 역시 둔화 속도가 빨랐다는 점에서 정부 설명은 설득력이 떨어진다는 지적이 나온다. 근원물가상승률은 정부가 올해 0%대 물가의 가장 큰 요인으로 지목된 농산물과 석유류를 제외한 지표로 기조적인 물가 추이를 나타낸다. 근원물가상승률이 추락한 것은 정부 설명과 달리 수요 부진 탓이 컸다는 해석이 가능하다. 경제협력개발기구(OECD)와 한국은행에 따르면 우리나라 근원물가상승률(전년 동기 대비)은 2016년 1분기 1.85%에서 올해 3분기 0.73%로 1.12%포인트 하락했다. 떨어진 폭이 큰 순서대로 살펴보면 36개국 중 1위였다. 근원물가상승률 둔화 속도도 OECD 소속 36개국 중에서도 가장 빨랐다.

우리나라의 전반적인 물가 수준을 보여주는 국내총생산(GDP)디플레이터 등락률도 1년 연속 마이너스 늪에 빠져 디플레이션 우려를 키우고 있다. 한은이 발표한 올해 3분기 GDP디플레이터 등락률은 -1.6%로 20년 만에 최저치를 기록했다. 내수 부진 속에 수출 가격이 크게 떨어졌기 때문이다. 한은 관계자는 "GDP디플레이터가 마이너스라는 것은 기업들의 수익성이 떨어지고 체감 경기가 빠르게 식고 있다는 의미"라고 설명했다.

|

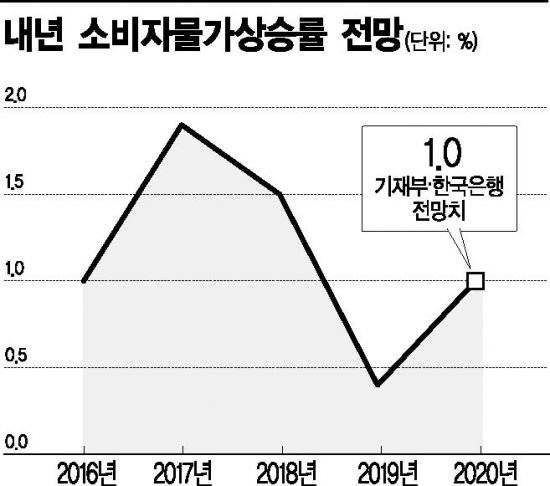

◆엇갈린 내년 전망= 내년도 소비자물가상승률에 대한 전망도 엇갈린다. 한은과 기획재정부는 내년 소비자물가전망치를 각각 1.0%로 내다봤다. 한은은 "내년 중 소비자물가상승률은 수요 측 물가압력이 약하고 복지 정책 기조도 이어지겠지만, 일부 공공요금 인상과 농산물 가격 오름세는 상승요인으로 작용할 전망"이라고 밝혔다.

한은은 내년 근원물가상승률을 0.7%로 전망했는데 이는 올해(0.7%)와 같은 수준이다. 경기를 반영한 물가는 수요 둔화로 여전히 낮을 것이란 의미다.

통계청은 지난 9월 소비자물가상승률이 사상 첫 마이너스(-0.4%)를 기록한 뒤 10월 보합, 11월 0.2%에 이어 이달(0.7%) 상승 폭을 더욱 키우며 반등하는 모습이라며 농축수산물이나 석유류 하락의 기저 효과 등이 사라진다면 내년에는 올해보다 상승률이 높을 것이라고 예상했다.

하지만 전문가들은 내년에도 저물가 추세가 유지되거나 빨라질 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 정부 물가 정책, 일부 품목의 기저효과 등을 감안해도 경기 회복으로 인한 수요가 뒷받침되지 않는 한 저물가 흐름에서 쉽게 벗어나기 어렵다는 것이다.

김성태 한국개발연구원(KDI) 경제전망실장은 "내년 소비자물가상승률은 상승요인이 별로 없고 수요도 부족하다는 점에서 0.6% 정도를 예상한다"며 "근원물가가 중요한데, 현재(0.7%)보다 2배 이상 더 상승해 물가안정 목표치인 2% 수준에는 도달해야 한다"고 말했다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 "저물가 추세가 조금 더 빨라질 것으로 예상한다"며 "앞으로가 문제인데 향후에도 소비, 기업투자가 증가하지 않을 것으로 보여 경기가 활기를 띨 가능성이 없기 때문"이라고 말했다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr

세종=김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>