|

자하 신위와 아들 명준·명연 등 삼부자가 합작한 두루마리 작품 <시령도>.|국립중앙박물관 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“송나라 시가 소동파를 으뜸으로 삼는다면 우리 한국의 시는 마땅히 신자하(자하 신위·1769~1847)를 으뜸으로 해야 한다.” “우리나라의 문(文)은 연암(박지원·1737~1805)에게서 망했고 시는 자하에게서 망했고, 글씨는 추사(김정희·1786~1856)에게서 망했다.”

|

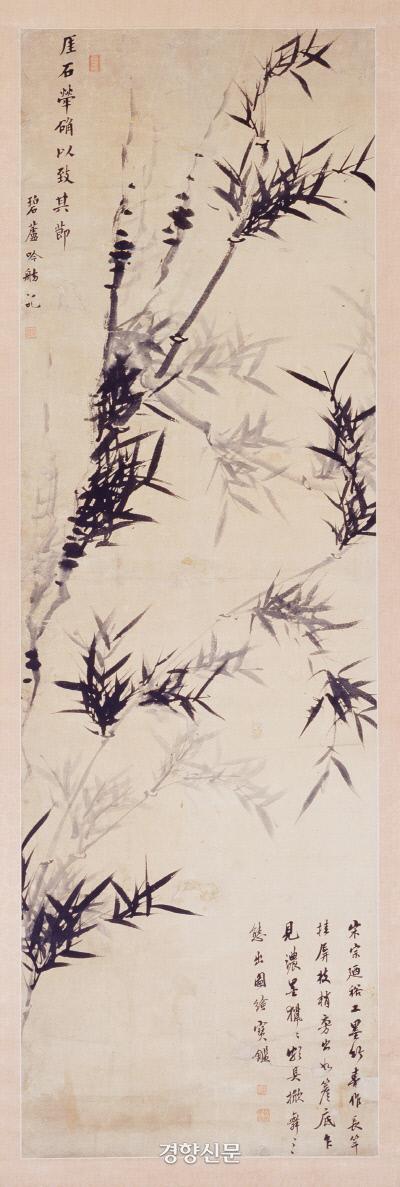

자하의 <묵죽도>. 자하는 탄은 이정, 수운 유덕장 등과 함께 조선의 3대 묵즉화가로 꼽혔다.|국립중앙박물관 제공 |

이 모두 19세기 시·서·화 삼절이라 일컬어졌던 자하 신위를 두고 한 말이다. 뭐 첫번째 인용문은 자하의 시를 첫손가락으로 쳐준다는 뜻이지만 두번째 인용문, 즉 문은 연암에게서, 시는 자하에게서, 글씨는 추사에게서 망했다는 것은 무슨 의미인가, 이것은 이 세사람이 각각 시·서·화에서 너무나 엄청난 성취를 이뤘기 대문에 후학들이 더 발전시킬 여지가 없을 정도로 높은 벽이 되었다는 ‘극찬’의 다른 표현이다.

|

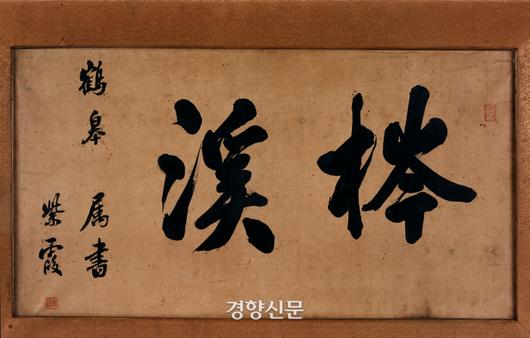

자하가 윤정현에게 써준 ‘침계’. 추사 김정희도 윤정희에게 같은 글씨를 써주었지만 느낌이 다르다.|국립중앙박물관 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

국립중앙박물관은 5일부터 내년 3월8일까지 상설전시관 2층 서화실에서 자하 신위의 탄생 250주년을 기념하는 서화전 ‘자줏빛 노을에 물들다’ 특별전을 열고 있다. 앞서 길게 인용했듯 자하는 시·서·화 삼절이자 조선시대 3대 묵죽화가로 이름 높지만, 그 삶과 예술의 깊이는 잘 알려져 있지 않다. 따지고보면 시·서·화 삼절 중 세 가지 모두 최고 수준으로 성취한 인물은 신위를 빼고 달리 찾기 어렵다. 조선후기 삼절로 꼽히는 강세황(1713~1791)과 김정희(1786~1856)도 시만큼은 신위에 크게 미치지 못했다. 자하는 생전에 이미 “두보(712~770)의 시를 배우듯 신위의 시를 읽는다”라 할 정도로 대가로 인정받았다. 또 20세기에 들어서도‘쇠퇴해가는 시대에 훨훨 날아오른 대가’라 하여 고전 문학의 마지막 거장으로 추앙됐다.

|

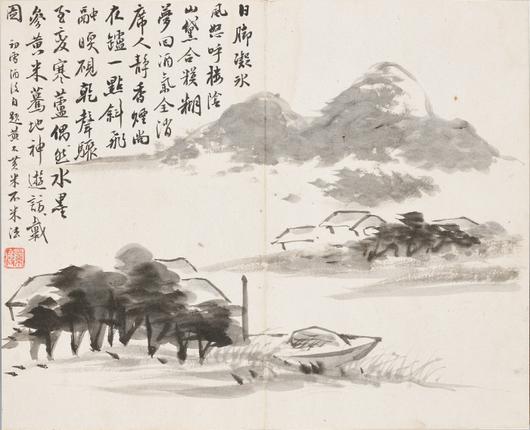

자하 신위의 ‘황공망과 미불을 재해석한 그림’. 자하의 <노방서화첩>에 있다.|국립중앙박물관 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

자하 신위의 시는 청신하고 회화성이 넘친다. 그의 글씨와 그림에도 이러한 시적 정취가 깃들었으니, 시·서·화가 혼연히 하나 된 진정한 삼절이라 할 수 있다. 추사는 고대 비석 연구를 토대로 독특한 서풍을 창출했고, 자하는 왕희지(303~361)를 모범으로 삼아 우아한 서풍을 연마하여 서로 다른 개성을 보여주었다. 단적인 예로 자하와 추사는 모두 윤정현(1793~1874)을 위해 그의 호인 ‘침계’를 써 주었다. 그런데 김정희의 <침계>(간송미술관 소장)와 신위의 글씨를 비교해 보면 그 차이를 쉽게 알 수 있다. 이재호 국립중앙박물관 학예연구사는 “두 사람의 서예는 지향점은 다르지만 19세기 조선 문인이 다다른 최고의 경지를 보여준다”고 전했다.

이번 특별전에는 자하의 <묵죽도> 등 25건 85점의 유품이 전시된다.

자하는 당대의 명필 송하 조윤형(1725~1799)의 딸을 배필로 맞았지만 아들을 얻지 못하고 부실 조씨에게서 네 서자를 얻었다. 평산 신씨 명문가라는 무게에도 불구하고 그는 입양으로 적자를 잇지 않고 네 아들을 동등하게 길러내었다. 그는 자녀들이 자신과 마찬가지로 예술을 통해 삶의 의미를 찾기를 바라고 격려했다.

<시령도>에는 신위 부자의 가족애가 담겨있다. 문장과 산수화로 이름을 남긴 맏이 신명준(1803~1842)과 화사한 꽃그림으로 일세를 풍미한 둘째아들 신명연(1809~1886)이 아버지 신위와 합작한 두루마리 작품으로 그 의미가 남다르다. 처음 공개되는 신위의 필사본 문집(<경수당전고>) 곳곳에도 아이들을 애틋해하는 아버지의 마음이 잘 담겨있다. 자하는 또 탄은 이정(1554~1626), 수운 유덕장(1675~1756)과 더불어 조선시대 3대 묵죽화가로 손꼽혔다. 당시의 권세가들은 그의 대나무 그림을 얻고자 앞 다투어 찾아왔다. 자하가 승정원 승지로 근무할 때 그림을 감히 부탁하지 못하고 머뭇거리는 하급 서리에게 “내가 어찌 너에게만 인색하게 굴 것이냐”라 웃으며 그 자리에서 대나무를 그려주었다는 일화는 신위의 소탈한 사람됨을 잘 보여준다.

‘그림보다도 가슴 속에 대나무를 완성하는 것이 먼저’라는 ‘흉중성죽(胸中成竹)’이라는 말은 예술에 앞서 인격을 닦아야한다는 의미도 담고 있다.이재호 학예사는 “<묵죽도>의 담백한 붓질에는 사람을 지위로 차별하지 않았던 신위의 인품이 그대로 묻어난다”고 밝혔다.

배기동 국립중앙박물관장은 “생활과 업적이 분리된 시대, 삶과 하나 된 예술을 펼친 너그러운 사람이 그리워지는 요즘”이라면서 “자하의 시와 그림을 감상하며 고전의 가치를 새롭게 느껴보시기 바란다”고 희망했다.

이기환 선임기자 lkh@kyunghyang.com

▶ 장도리 | 그림마당 보기

▶ 경향신문 최신기사

▶ 기사 제보하기

©경향신문(www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.