|

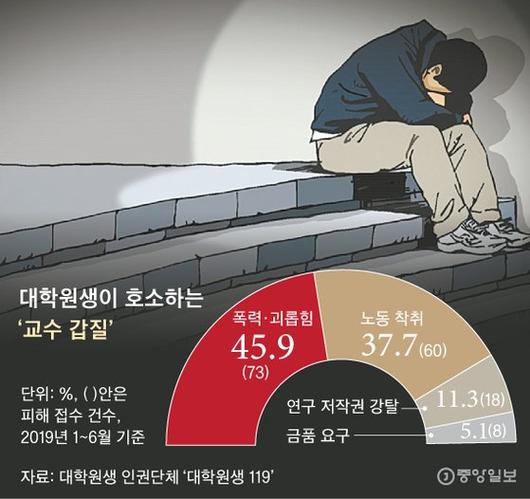

대학원생이 호소하는‘교수 갑질’. 그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이공계 전공인 대학원생 A씨의 지도교수는 지난해 연구실에 있는 모든 석사·박사과정 연구생의 은행 통장과 카드를 ‘압수’했다. 연구과제에 참여하는 이들에게 지급되는 인건비를 '공동 관리'하자는 명목이었다. 교수는 "새로운 연구 수주를 위한 리베이트, 비품 구입에 쓰고 남은 돈을 나눠주겠다"고 했다.

규정상 석사는 한달 160만원, 박사는 250만원을 받아야 하나 이들이 실제로 쥔 돈은 각각 60만원, 80만원에 그치고 있다. A씨는 "요즘도 교수는 학생의 카드로 본인의 식사비, 주유비까지 결제하고 있다. 억울함을 어디에 호소해야 할 지 모르겠다"고 털어놨다.

대학원생 인권단체 ‘대학원생 119’에 수집된 피해 사례 중 일부다. 조국 법무부 장관 자녀의 논문 저자 끼워넣기, 인턴 증명서·표창장 허위 발급 의혹 등을 계기로 대학교수의 전횡에 대한 경각심이 높아진 가운데, '교수 갑질'의 일차적인 피해자인 대학원생의 인권침해를 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

대학원생 119에 따르면 올 초부터 6개월 간 교수 갑질 탓에 피해를 입었다는 대학원생의 제보·신고가 총 159건에 이르렀다. 피해 양상은 폭력·괴롭힘(45.9%), 노동 착취(37.7%), 연구저작권 강탈(11.3%), 금품요구(5%) 등으로 다양하다. 대학원생 119의 신정욱 간사는 “대학원생 상당수가 갑질을 당하고도 보복이 두려워 피해 사실을 알리지 못한다는 걸 고려하면 실제 인권침해는 훨씬 많을 것”이라고 밝혔다.

|

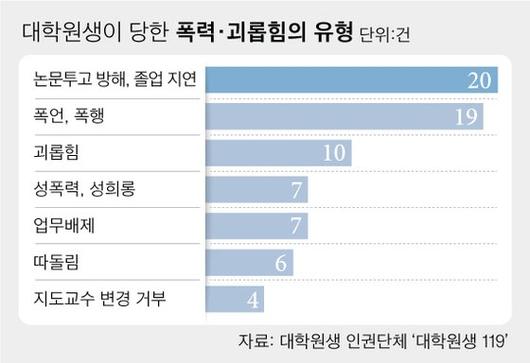

대학원생이 당한 폭력·괴롭힘의 유형. 그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

‘교수 갑질’은 대개 교수의 사적 업무를 대신하거나 학생 사생활에 개입하는 행위에 출발한다. 대통령 직속 청년위원회가 2014년 발간한 ‘대학원생 연구환경실태 보고서’엔 교수의 이삿짐 나르기, 자녀의 과제 대필에 동원됐다는 대학원생의 호소가 이어졌다. 종교 활동을 금지하거나 특정 신앙을 강요하는 일도 빈번하다.

갑질은 폭력·괴롭힘으로 이어진다. 지난해 교육부 감사 결과에 따르면 전북대 B교수는 연구년을 맞아 해외에 머무는 동안 조교에게 애완견의 밥을 챙겨주라고 지시했다. 귀국 후엔 학생들이 마련한 회식에서 해당 조교에게 유리잔을 던지고 폭언을 했다.

제자를 대상으로 한 성폭력도 끊이지 않는다. 지난 3월 대학원 신입생 회식에서 C씨의 지도교수는 C씨의 어깨를 감싸며 "이렇게 하면 '미투(#MeToo)'냐"고 물었다. 머리카락을 만지다가 C씨가 피하려 하자 “너도 페미니스트냐”며 놀리듯 말했다. C씨는 “당황스럽고 화도 났지만, 학계 권위자인 교수에게 밉보이면 졸업, 취업 모두 어려워질 것 같은데 어떻게 해야 할지 모르겠다”고 고민했다.

|

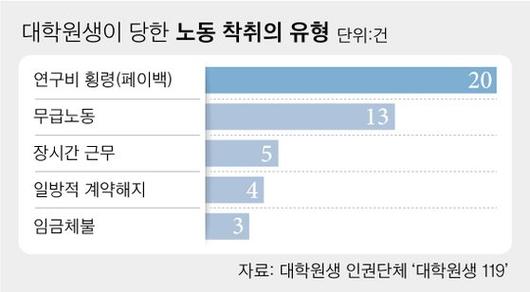

대학원생이 당한 노동 착취의 유형. 그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

앞서 A씨처럼 인건비로 받은 연구비를 공동 관리한다며 일부만 지급하는 ‘페이백(Pay-back)’도 횡행한다. 장시간 노동도 문제다. 강태경 전국대학원생노조 수석부지부장은 “근로자와 학생의 중간 신분인 대학원생은 교수 지시로 휴가, 주말 없이 일하는 일이 잦다"고 말했다. 대학원생노조의 설문 결과 대학원생 셋 중 한 명(31.0%)은 연구실에 머무는 시간이 ‘주 50시간 이상’이라고 답했다.

학문 후속세대인 대학원생을 멍들게 하는 ‘갑질’ 중 하나는 연구 성과물을 빼앗는 행위다. 연구에 기여가 없는 사람을 저자로 끼워 넣으면서 실제 연구를 맡았던 대학원생은 저자 순위가 밀리거나 아예 이름이 빠진다.

지난 3월 교육부는 2016년 성균관대 D교수가 대학원생들에게 고등학생 딸의 논문을 대신 쓰게 한 사실을 적발했다. 교육부에 따르면 D교수는 두세 차례 실험을 참관했을 뿐인 딸을 논문의 단독 저자로 이름을 올리고, 실험하고 논문을 작성한 대학원생들의 이름은 빠졌다.

|

이공계 대학원생에게 물었더니. 그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

상식에 벗어난 갑질을 당하고도 상당수가 침묵하는 건 교수의 '절대반지' 탓이다. 지도교수는 논문 심사, 졸업에 절대적인 영향을 미칠 뿐 아니라, 한번 결정되면 바꾸는 게 사실상 불가능하다. 신정욱 활동가는 "상당수 대학이 지도교수 변경을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있고, 규정상 변경 가능한 곳도 지도교수 면담, 학과 운영위원회 심의, 대학원장의 동의 등 복잡한 절차를 거쳐야 한다"고 밝혔다.

교수는 ‘돈줄’도 쥐고 있다. 연구책임자로서 정부·기업의 연구과제를 수주하고 재정을 관리한다. 서울 소재 사립대 대학원에 있는 E씨는 “생사가 교수에겐 맡겨져 있는 셈이라 교수 장모의 장례식장에 동원돼 음식을 나르고 옷차림까지 간섭 당해도 싫은 기색을 낼 수 없다”고 말했다. 그는 “조교를 그만둘 때 ‘연구실에서 있었던 일을 발설하지 않겠다’는 서약서까지 쓰게 하니 하소연하기도 두렵다”고 덧붙였다.

|

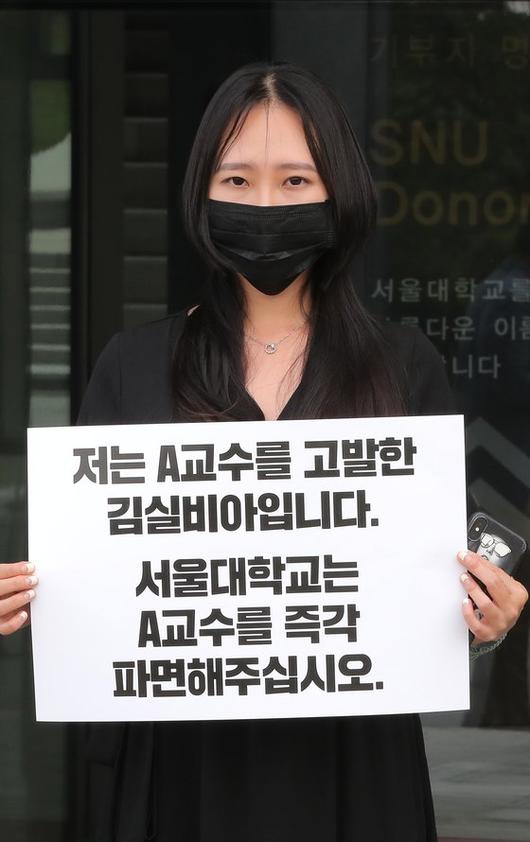

지난 8월 김실비아 씨가 서울대 A교수에 대한 징계위 최종 판단을 앞둔 서울대 행정관 앞에서 파면을 촉구하는 1인 시위를 하고 있다. A교수는 2017년 대학원생 지도 제자인 김씨를 성추행한 혐의로 신고돼 인권센터에서 중징계 권고를 받고 징계위원회에 회부됐다. 서울대는 A교수를 해임키로 했다. [연합뉴스] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

피해자를 구제해야 할 인권센터가 유명무실한 것도 문제다. 국가인권위원회에 따르면 현재 전국 대학 47곳에 ‘인권센터’ ‘양성평등센터’ 등의 인권 전담기구가 설치됐다. 하지만 대학원생들은 제보 유출 등을 우려해 이들의 도움을 받길 꺼린다.

실제로 대학 인권센터는 종종 '수박 겉핥기', '2차 피해' 논란에 휩싸이곤 한다. 2015년 부산대 대학원에 재학하던 F씨는 논문 심사위원이던 교수로부터 성폭력을 당했다. 지난해 미투 운동을 계기로 용기를 낸 그는 대학 인권센터에 신고했으나, 조사위원회가 열리기 전 가해 교수로부터 연락을 받게 됐다. F씨는 언론 인터뷰에서 “피해자를 보호해야 할 인권센터가 제 역할을 못 하고 있다”고 비판했다.

대학원생 119의 신정욱 간사는 “'절대반지'를 낀 교수를 제어할 시스템이 없는 게 문제”라며 “논문 심사 권한을 분산시키고 학생에게 지도교수 선택권을 주고, 교수 대신 학교가 인건비를 지급해야 한다”고 주장했다. 강태경 대학원생노조 부지부장은 “고려대, 중앙대의 인권센터처럼 총학생회의 참여를 보장해 공정한 조사와 실질적인 피해자 구제가 이뤄질 수 있게 하자”고 제안했다.

천인성 기자, 박지영 인턴기자(고려대 한국사)

guchi@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.