양모 살인사건 후 남겨진 고양이 / 당국서 대상 아니라며 구조 거부 / 결국 길고양이 전락해 생사 불명 / 반려견 위주 동물복지 개선 시급

|

게티이미지뱅크 |

양모 살인사건이 일어난 서울 강북구 미아동의 한 다세대주택. 지난달 16일 잠결에 기분 나쁜 꿈을 꿔 짜증이 났다며 양어머니를 발로 차 숨지게 한 혐의로 A(47)씨가 긴급 체포된 이후 이곳에는 평소 기르던 고양이 한 마리만 덩그러니 남아 있었다. 이 고양이는 돌봐줄 사람 없는 집에서 며칠을 홀로 지냈다. 서울시와 강북구가 고양이는 ‘긴급보호동물 인수제’ 대상이 아니라며 구조를 거부한 탓이다. 고양이를 구하기 위해 뒤늦게 현장을 찾은 경찰도 현관문을 열어주는 것밖에 별다른 도리가 없었다. A씨 집에 살던 집고양이는 이렇게 길고양이가 된 후 생사를 알 수 없게 됐다.

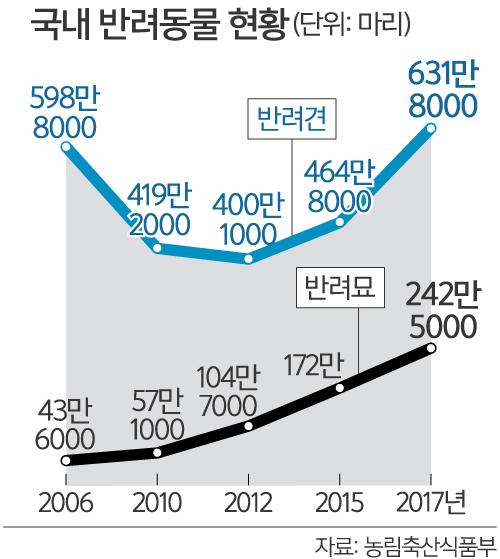

7일 농림축산식품부에 따르면 국내 반려묘 숫자는 2012년 104만7000마리에서 2017년 242만5000마리로 6년 새 2배 이상 늘었다. 반려견 규모와 비교해도 2012년에는 약 4분의 1 수준에 불과했던 반려묘 숫자가 2017년에는 40%에 육박하고 있다. 반려묘를 기르는 가구가 급증하고 있지만 정작 고양이를 위한 동물복지제도는 여전히 부실하다는 지적이 나온다. 살인사건 현장에서 발견된 고양이가 구호를 받지 못한 것도 고양이는 개와 달리 법·제도적 사각지대에 놓여 있던 탓이다. 정부가 개 위주로만 제도를 설계하면서 고양이가 차별을 받는 셈이다.

|

정부는 2014년부터 반려동물을 잃어버렸을 때 쉽게 찾을 수 있도록 돕고, 각종 동물복지 적용의 근거로 삼기 위해 동물 등록제를 운영하고 있다. 하지만 이 제도는 태어난 지 3개월 이상 된 ‘개’만 대상으로 하고 있다. 몇몇 지방자치단체는 고양이도 동물 등록제에 포함될 수 있도록 하고 있지만 아직 시범운영에 그치는 상황이다.

애초에 고양이는 정식등록 절차를 거칠 수 없는 탓에 지자체의 긴급 보호 서비스를 받을 수도 없다. 서울시는 지난해 2월부터 혼자 거주하는 동물의 소유자가 사망하거나 구금됐을 때 소유권 이전을 통해 동물을 긴급 구호하는 긴급보호동물 인수제도를 시행 중이다. 국가에 등록된 동물을 대상으로 하기 때문에 대상도 자연스럽게 반려견 위주로 운영될 수밖에 없다. 서울시 관계자는 “긴급보호동물 인수제가 반려견만을 위해 만들어진 것은 아니다”면서도 “아직 고양이가 법적 등록 대상이 아니다 보니 구조에 한계가 있다”고 말했다.

반려견과 비교하면 반려묘 가정은 동물보험 가입에서도 차별을 받는다. 고양이 등록이 의무화돼 있지 않다 보니 보험사들은 반려묘 보험 출시를 기피하고 있다. 보험에 가입되지 않은 고양이를 데려와 보험금을 타내는 일종의 ‘보험사기’를 우려해서다. 농촌진흥청 조사 결과, 반려묘를 기르며 발생하는 한 해 평균 상해치료비용은 67만5000원으로 반려견 42만5000원에 비해 20만원가량 높다. 고양이 등록이 의무화돼 있지 않은 현재 상황이 반려묘 가정의 상해치료비 부담으로 고스란히 이어질 수밖에 없다.

학계 등에서도 아직 고양이 등록제와 관련해 무선식별장치를 쓸지, 목걸이 형식 인식표를 쓸지 등 최소한의 합의를 하지 못하고 있어 향후 제도 시행도 불투명한 상태다.

전문가들은 하루빨리 고양이 등록제를 시행해야 한다고 입을 모았다. 동물행동권 단체 카라의 전진경 상임이사는 “고양이라는 이유로 생사가 위태로운 상황에 내버려두는 것은 동물을 방치하는 피학대”라며 “동물 구호 주체인 지자체의 적극적인 개입이 필요하다”고 꼬집었다. 동물자유연대 조희경 대표도 “고양이 등록제 시행이 어려운 근본적 원인 중 하나는 담당할 공무원 수가 적기 때문”이라며 “반려동물 1000만 시대에 걸맞은 관리 인력을 현장에 배치해야 한다”고 조언했다.

김청윤·이종민 기자 pro-verb@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.