현금화 1순위 '에어부산' 처분할 수도

|

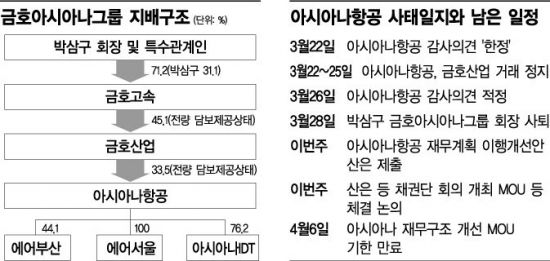

[아시아경제 나주석 기자, 유제훈 기자] 산업은행 등 아시아나항공 채권단이 아시아나항공은 물론 박삼구 회장과 금호아시아나그룹 차원에서 강도 높은 자구노력을 요구하고 있어 채권단과 금호아시아나 간 힘겨루기가 예상된다.

1일 금융권에 따르면 산은 등 채권단은 이번 주 금호아시아나와 양해각서(MOU) 연장을 결론짓는다. 산은은 금호아시아나로부터 재무개선 이행계획안을 받아본 뒤 채권단과 회의를 거쳐 MOU 연장 여부 등을 논의한다. 산은은 이번 MOU 체결과 관련해 박 회장의 사재 출연을 비롯해 그룹 차원에서 우량자산 매각, 시장차입 상환계획 등을 요구하는 것으로 알려졌다.

금융위원회 고위관계자는 "금호아시아나가 시장 신뢰를 회복할 수 있는 경영개선계획을 마련하면 채권단이 의논해서 MOU 체결 등을 포함해 협의해나갈 것"이라고 밝혔다.

◆계속되는 박삼구 책임론= 금호아시아나는 지난달 회계 쇼크를 겪으면서 재무적으로 취약한 상태다. 아시아나항공이 보유한 자회사 매각 등이 검토될 수 있지만 이보다 근본적으로는 박 회장의 금호고속 지분이나, 아시아나항공 매각 자체가 될 공산이 크다. 금호고속 지분이 거론되는 건 금호아시아나의 경영 상황이 악화된 일련의 배경에는 박 회장의 책임이 크다는 판단 때문이다.

박 회장은 그동안 금호고속을 통해 아시아나항공을 지배해왔다. 박 회장은 금호고속의 대주주이고, 금호고속은 금호산업을, 금호산업은 아시아나항공을 지배하는 구조다. 이미 박 회장은 주식 87만1704주(31.1%) 중 14만8012주를 산은에 담보로 내놨다. 아시아나항공 정상화 과정에서 박 회장이 추가로 금호고속 지분을 담보로 더 내놔야 한다는 게 채권단 입장으로 알려졌다. 일각에서는 박 회장이 지난주 전격 사퇴한 것은 사재출연 등 경영상의 책임을 회피하기 위해서라는 해석도 나온다.

|

◆현금화가 가장 빠른 자산은= 아시아나항공 차원에서 할 수 있는 자구안은 우량 자회사 매각이다. 처분할 수 있는 자산 중 1순위로 꼽히는 것은 에어부산이다. 에어부산은 영남지역에 기반을 둔 저비용항공사(LCC)로 아시아나항공이 지분 44.17%를 보유하고 있다. 에어부산은 지난해 매출액 6535억원, 영업이익 205억원을 기록했다. 보유 항공기는 아시아나항공으로부터 전대리스한 A321-200, A320-200 등 25대다. 매출액이나 보유 항공기 모두 업계 4위권에 해당한다.

재무구조나 사업전망 역시 긍정적이다. 에어부산의 부채비율은 98%로 모기업(649%)의 6분의 1 수준이다. 거점공항인 김해국제공항에서의 여객 점유율은 출ㆍ도착 합산 기준 34.9%에 달해 2위인 대한항공(21.0%)을 압도한다.

아시아나항공이 지분 100%를 보유한 에어서울은 지난해 매출액 2215억원, 영업손실 16억원을 기록했다. 일본 노선만 13개에 달한다. 업계에선 2015년 첫 운항을 시작한 에어서울이 5년 만인 올해 내 흑자전환에 성공할 수 있을 것으로 보고 있다.

항공업계는 자산 매각 시 에어부산을 매각 1순위, 에어서울을 2순위, 아시아나IDT, 금호리조트, 아시아나에어포트, 아시아나타운 등을 3순위로 꼽고 있다.

◆산은 입장은= 산은은 급할 게 없다는 입장이다. 산은 관계자는 "아직까지 아시아나항공으로부터 재무개선 이행계획안 등은 받지 못했다"면서 "오늘부터 논의가 시작될 것"이라고 말했다. 이 관계자는 "MOU가 오는 6일 만기되지만 그때가 채권 만기일을 뜻하는 것은 아니다"면서 "이번 주 결론이 날 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다. 우리는 급하지 않다"고 말했다.

급한 쪽은 아시아나항공이다. 이미 회계쇼크 등으로 영구채 발행이 중단되는 등 한 차례 위기를 겪은 상황에서 채권단과의 MOU에도 문제가 생기면 유동성 위기가 재점화될 수 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>