한국 포함, 모든 교역국 10% 보편관세

2018년 1기 시절 한국산 철강 관세폭탄

무역協 “한국ㆍ한국기업 가치 설득해야”

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

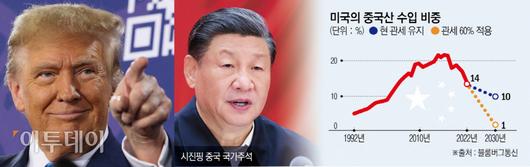

중국산 수입품에 대한 관세를 최대 60%까지 인상하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 공약에 주요 교역국의 셈법이 복잡해졌다. 공약이 실현될 경우 미ㆍ중 무역전쟁은 더욱 심화하고 글로벌 인플레이션이 재점화할 것으로 우려된다.

결국, 중국 정부가 미국산 제품에 대해 “보복관세”로 맞설 것으로 전망되는 가운데 우리 정부 역시 트럼프 당선인이 공약한 “모든 교역국을 상대로 한 10% 보편관세”에 어떻게 대응해야 하는지 관심이 쏠린다.

6일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 맥쿼리의 이코노미스트들은 이날 보고서를 통해 “트럼프 당선인의 관세 공약이 실현될 경우 이듬해 중국의 수출은 약 8% 감소할 수 있다”라며 “이로 인해 중국 경제성장률이 2% 포인트 하락할 것”이라고 전망했다.

중국 정부 역시 이를 염두에 두고 이번 미국 대선에 촉각을 곤두세웠다. 우려대로 도널드 트럼프 전 대통령이 당선되면서 양측의 무역전쟁 심화는 불가피해졌다.

중국 정부는 예고한 대로 보복관세를 앞세워 맞대응에 나설 것으로 관측된다.

지난 5월 시진핑 중국 주석과 만난 블링컨 미국 국무장관은 중국의 과잉생산과 불공정 무역 관행에 대해 우려를 표명했다. 당시 시 주석은 “중국은 경쟁을 두려워하지 않는다”라면서도 “경쟁은 제로섬 게임이 아니라 함께 발전해야 한다”라고 미국 관세정책에 우려를 나타냈다.

동시에 중국 국회 격인 전인대 상무위원회는 ‘보복 관세’를 명문화한 관세법 개정안을 통과시키기도 했다. 미국이 최대 60%의 관세를 결정하면 중국 역시 같은 수준의 보복관세로 대응할 수 있도록 법적 근거를 마련한 셈이다.

문제는 우리나라다. 트럼프 당선인은 대선 과정에서 “모든 교역국에 10% 보편 관세를 부과하겠다”라며 “관세는 내가 알고 있는 모든 언어에서 가장 아름다운 단어”라고 말했다. 이 경우 우리나라 역시 대미 무역수지에 차질이 불가피할 것으로 우려된다.

국회와 산업계 일각에서는 이미 대응 시나리오를 준비 중인 것으로 전해졌다. 실제로 트럼프 1기 행정부 시절, 미국이 우리나라와 일본의 철강제 및 일부 강제 품목에 대해 관세 폭탄을 부과한 바 있다.

당시 대응안을 밑그림으로 양국의 무역 불균형을 최소화할 수 있는 대안을 마련해야 한다는 게 산업계의 중론이다.

국회 입법조사처에 따르면 당시 우리 정부는 민관합동으로 6가지 대응 시나리오를 짜고 피해 최소화에 나선 바 있다.

먼저 민관합동으로 미국과 양자간 협의를 추진, 관세부과 예외조항을 마련해야 한다.

둘째 세계무역기구(WTO)를 통해 분쟁해결에 나서는 한편, 한ㆍ미 FTA 안보 예외 조항에 객관적인 검토 요건 도입하는 데 주력해야 한다.

네 번째 모든 교역국에 부과될 10% 관세인 만큼, 관세 피해국과 공동으로 대응에 나서는 것도 방법이다. 다섯 번째 수출품목의 전환도 대응 방법으로 꼽힌다. 미국 내 공급 부족 품목을 주심으로 수출 전략을 수정하는 한편, 현지 생산을 병행하며 미국 행정부를 설득해야 한다는 분석도 대응 전략으로 꼽혔다.

마지막으로 관세로 인한 대미수출 타격을 최소화하기 위한 관련 산업의 원가 경쟁력을 강화해야 한다는 점도 대응 방안으로 꼽혔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 6일 발표한 ‘2024 미국 선거와 통상환경 전망’ 보고서를 통해 “관세 인상의 명암(明暗)과 법인세 인하 등 현실적 득실을 자세히 따져보고, 한국과 한국 기업의 전략적 가치를 적극적으로 설득해 ‘실사구시’적 국익 전략을 모색할 필요가 있다”고 제언했다.

[이투데이/김준형 기자 (junior@etoday.co.kr)]

▶프리미엄 경제신문 이투데이 ▶비즈엔터

이투데이(www.etoday.co.kr), 무단전재 및 수집, 재배포금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.