나는 인천에서 태어났지만 누가 고향을 물어보면 경북 '안강'이라고 답한다. 안강을 아는 이는 드물다. 그래서 경주와 포항 사이에 있으며, 회재 이언적을 배향한 옥산서원이 지근거리에 있다고 덧붙여줘야 했다. 인천에서 태어난 지 석 달 만에 안강으로 온 우리 가족은 읍내 장터 근처 한 집의 곁방에 세 들어 살다가 아버지 회사의 사원아파트가 완공되자 그곳으로 이사를 갔다. 내 유년의 추억은 거의 모두 이곳에 있다. 1970년대에 시골에서 아파트 생활을 했으니 한국 사회에서 흔한 유형이 아니다. 당시 아파트는 요즘 아파트와는 많이 달랐다. 주방이 아니라 부엌이었고 거실에서 푹 꺼져 있어 계단을 내려가야 했다. 가스도 들어오지 않을 때라 연탄불로 밥을 지었다. 정기적으로 아파트 복도며 계단을 물청소했는데 5층 꼭대기에서부터 바닥을 문질러 물을 내려보내면 아래층 사람들이 그 물을 받아서 청소했는데 그 구정물이 1층에 도착하면 새까맸다. 김장도 아파트 한 라인 사람들이 모여서 했고, 쥐 잡는 날에는 내부에서 쥐를 몰아내는 팀과 입구에서 방망이를 들고 기다리고 있다가 때려잡는 팀으로 나눠서 난리법석도 피웠다. 명절 때는 아파트 전체가 텅 비다시피 했다. 전부 회사 때문에 이주해온 터라 고향은 타지에 있었기 때문이다.

초등학생이었던 우리는 학교만 갔다 오면 가방을 던지고 나가 놀았다. 술래잡기, 무궁화 꽃이 피었습니다, 오징어게임, 얼음땡, 자치기 등 오만가지를 다 하면서 놀았고, 특히 기억에 남는 것은 동마다 있던 비탈진 벽 기어오르기였다. 이게 뭔고 하니 각 가정의 베란다에 있는 쓰레기통 입구로 쓰레기를 버리면 통로를 따라서 이곳 콘크리트 구조물 속으로 모이는 구조였고, 시멘트를 바른 정사각형의 한쪽 면을 사선으로 베어낸 모양이었다. 우리는 손에 침을 탁탁 뱉고 전속력으로 달려 이 경사면을 기어올라가곤 했는데, 중간도 못 가서 미끄러지기 일쑤였다. 그래도 운 좋게 꼭대기에 도달하는 날도 있었다.

아파트를 벗어나면 국도와 만나는 곳까지 벚꽃길이 쭉 펼쳐져 있었는데 그 너머가 개천이었다. 형산강 상류 지역으로 제법 물이 넓게 흘러 멱을 감을 만했고 굵직한 돌들로 가득한 천변으로는 '억머구리'라고 부른 대규모 참개구리 떼가 느릿느릿 이동하는 모습도 보았다. 집에서 된장을 가져와서 비닐로 위를 막은 양재기에 넣은 뒤 피라미, 버들치 같은 것도 많이 잡았다.

유년의 기억에서 가장 찬란하게 빛나는 것은 집에서 제법 걸어가야 나오는 '딱시못'이다. 주변의 야산에서 이것저것을 하고 놀다 보면 갑자기 시야가 탁 트이면서 저수지가 눈앞에 펼쳐졌는데 엄청나게 짙고 푸르고 넓어서 나는 그것이 바다인 줄로만 알았다. 바람이 불면 물결이 심하게 일렁거렸고 파도도 쳤다. 이곳으로 가족끼리 낚시도 오곤 했는데, 나중에 매운탕을 먹으려고 시퍼런 물을 코펠로 떠다가 끓였는데 파랗던 물이 코펠로 옮겨오자 색깔이 바로 없어져서 매우 신기하기도 했다.

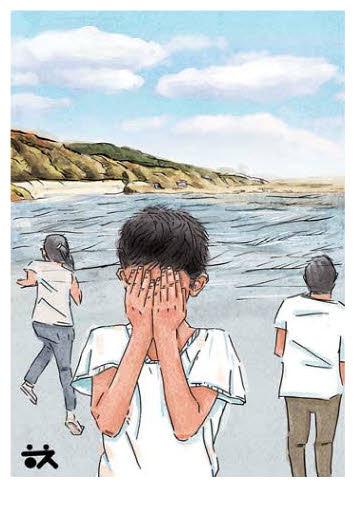

사실 우리는 그곳에 살던 토박이들 눈에는 큰 공장을 지어 들어온 불청객이었을 테다. 아파트라는 경계 안에서 배타적 공동체가 되어 주변 마을과의 교류도 없었고, 그래서 큰 저수지의 이름도 대충 딱시못으로 잘못 알고 있었던 것이다. 거의 내 고향이나 다름없는 곳이지만, 그것이 얼마나 가볍고 뿌리 없고 쓸쓸한 고향인지의 면모가 적나라하게 드러난 기분이었다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지]

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.