[빚 좋은 개살구 지주택]③

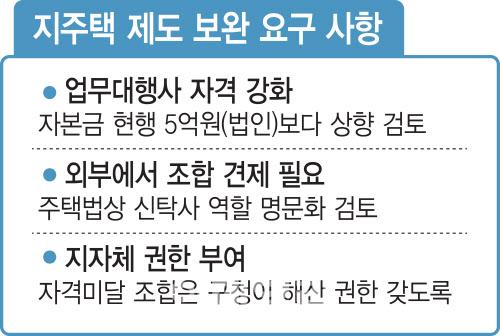

의미없는 지주택 해산하도록 지자체 권한 강화 필요

업무대행사 자본금 상향 검토.."수준 미달 시장서 퇴출"

신탁사 역할 명문화해 지주택 견제 법적 근거 마련 검토

주택공급 늘고, 금융기술 고도화해 제도 존립 이유 모호

|

(그래픽=김일환 기자) |

12일 서울시에 따르면 시는 지자체장이 직권으로 지주택 조합 해산하는 권한을 가지도록 법을 고쳐줄 것을 국토교통부에 건의했다. 주택법상 지주택 발기인은 일정 기간 조합 설립이나 사업 계획을 승인받지 못하면 총회를 거쳐 해산해야 한다. 그러나 실제로 의미 없이 사업을 연장하느라 비용을 지출해 투자자 피해를 유발한다. 이런 경우 지자체가 나서 조합을 해산시키면 조합원 피해를 줄일 수 있으니 권한을 강화해달라는 것이다.

이참에 현행법상 국토부장관에게만 주어진 권한을 지자체장에게도 폭넓게 인정하자는 요구도 뒤따른다. 지자체 지주택 관계자는 “현재 업무대행 계약서 표준 양식은 국토부장관만 제정할 수 있는데, 인허가권을 가진 구청장이 제정해 활용하면 될 것을 굳이 국토부장관만 제정할 수 있도록 해둔 것인지 의문”이라고 했다.

업무 대행사의 시장 진입 문턱을 높여야 한다는 요구도 있다. 주택법을 보면, 업무 대행사의 자본금 기준은 법인이 5억원 이상, 개인이 10억원 이상(자산평가액 )이다. 과거 업무 대행사가 난립해 시장을 흐린다는 비판이 지속하자, 2020년 7월에서야 자본금 허들을 도입한 것이다. 자본금 하한이 시장을 정화하기에 부족하다는 평가가 뒤따랐다.

건축업계 관계자는 “여전히 자격이 미달하는 업체를 시장에서 걸러내려면 하한을 끌어올리는 방안을 고민해볼 만하다”며 “시행령으로 정한 기준이라서 하한 상향은 의지의 문제”라고 했다.

지주택을 견제할 수 있는 실질적인 장치를 마련하는 방안도 요구된다. 지주택(주택법)은 재건축·재개발(도시환경정비법)과 다른 법의 규율을 받는다. 도시환경정비법은 정보공개, 총회 정족수 등 정비사업 조합에 부여된 의무 사항이 뒤따르고 어기면 형사처벌 대상이다. 이와 달리 지주택은 민간에 사업을 맡기는 구조라서 자율성이 보장된다. 지주택 ‘깜깜이’ 회계와 횡령·배임 비리는 자율성을 악용한 폐단으로 지목된다.

신탁사를 지주택 사업 영역으로 끌어오는 방안이 뒤따른다. 지금도 대부분 지주택 사업장은 신탁사에 자금을 맡기고 집행을 위탁한다. 그러나 신탁사가 실질적으로 지주택 사업에 참여하는 것이 아니라 단순히 자금 위탁만 받는 수준이라 견제 역할을 기대하기는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 현행 주택법에 지주택이 신탁사를 시행사로 지정할 수 있는 근거 조항을 마련하자는 요구가 나온다.

제도 자체의 존립을 고민할 필요가 있다는 의견도 있다. 지주택 제도는 조합원끼리 자본을 모을 구심점으로서 도입한 측면이 있다. 지금보다 금융 상품과 기술이 발달하지 않은 시절 얘기다. 현재는 자금 조달 창구와 방식이 고도화해서 지주택 존립 목적을 갈음하고 있다.

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “지주택 제도가 없더라도 주택을 공급하고, 실수요자가 주택을 사들일 길이 전보다 많아졌다”며 “그럼에도 사업 난이도가 아주 높고 성공 확률도 대단히 낮은 제도를 유지해 수많은 이해당사자의 피해를 방치해야 하는지 의문”이라고 말했다.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.