|

지난해 여름 그리스 아테네의 파르테논 신전을 방문한 관광객들의 모습. AP=연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

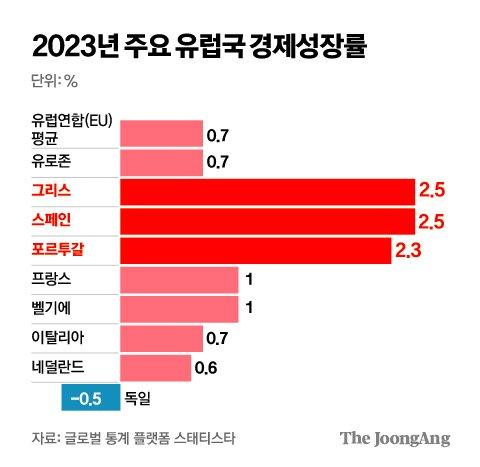

뉴욕타임스(NYT), 블룸버그통신 등은 그리스와 스페인, 포르투갈 등의 경제가 눈에 띄게 좋아지고 있어 유로존의 재정 건전성 강화에 큰 역할을 하고 있다고 최근 잇따라 보도했다. 지난해 EU와 유로존의 평균 경제성장률은 각각 0.7%였지만 그리스(2.5%), 스페인(2.5%), 포르투갈(2.3%)의 성장률은 모두 2%가 넘어섰다. 역내 경제 대국인 독일(-0.5%), 프랑스(1%)의 성적과 대조적이다. 지난 1분기 성장률 역시 스페인과 포르투갈이 각각 0.7%로 유로존에서 가장 높았다. 이 기간 독일의 성장률은 0.2%에 불과했다.〈그래픽 참조〉

NYT는 "남유럽 국가들은 오랫동안 이 지역을 견인해 온 독일보다 더 빠르게 성장 중"이라며 "운명이 뒤바뀌며 후발 주자들이 리더가 됐다"고 짚었다. 2010년 5월 그리스가 구제금융 체제에 돌입하며 시작된 남유럽 경제위기로 EU가 휘청이고, 각지에서 극우정당들이 득세하던 것에 비하면 격세지감이다.

|

김주원 기자 |

━

우크라 전쟁 타격 덜 받고, 관광 수익↑

한때 EU의 골칫거리로 여겨졌던 남유럽 나라들의 경제가 부활한 비결은 무엇일까. 10여년간 가혹한 긴축 정책을 운용하며 허리띠를 졸라맨 덕이 크다는 분석이 나온다. 법인세를 인하하고 노동시장의 유연성을 높이는 등 외국 기업·자본 투자를 유치하기 위해 각고의 노력을 기울였다는 설명이다.

가장 먼저 위기를 맞았던 그리스에는 현재 마이크로소프트(MS), 화이자 등 글로벌 기업들의 투자가 이어지고 있다. 홀거 슈미딩 베렌베르크 수석 이코노미스트는 "이들 국가는 매우 잘 대처해왔으며, 구조적으로 이전보다 더 건전하고 역동적인 모습을 보이고 있다"고 밝혔다.

코로나19 팬데믹이 끝나면서 관광업이 다시 활기를 찾은 덕도 있다. 남유럽국들은 지중해와 인접한 데다 상대적으로 임금이 낮고 물가가 저렴해 다른 유럽 국가에 비해 관광업 회복에 더 큰 수혜를 입었다. 그리스는 팬데믹 종료 이후 관광산업 성장이 사상 최고치를 경신했고, 포르투갈의 관광업계도 지난해 250억 유로(약 36조7300억원)를 벌어들여 전년보다 40억 유로(약 5조8700억원)를 더 끌어모았다.

|

스페인령 카나리아 제도의 한 해변에서 휴식을 취하고 있는 관광객들의 모습. 로이터=연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이들 남유럽 국가의 대(對)러시아 에너지 의존도가 높지 않았다는 점도 중요한 요인으로 꼽힌다. 지난 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 후 러시아산 천연가스에 과도하게 의존해온 상당수 유럽국가는 심각한 에너지 위기를 맞았다. 러시아가 서방의 각종 제재에 반발해 가스관을 걸어 잠그자 속수무책으로 당한 것이다.

그러나 남유럽은 알제리 등 지리적으로 가까운 북아프리카 국가들에서 원유와 천연가스를 공급받는 등 에너지 공급 다각화를 추진해와 피해를 줄일 수 있었다. 블룸버그통신은 "재생에너지에 공들여 투자하며 천연가스에 대한 의존도를 낮춰온 덕도 컸다"고 짚었다. 포르투갈의 경우 현재 풍력에너지가 전체 전력 수요의 25%를 차지하는데, 이는 전 세계 평균(13.4%)보다 높은 수치다.

━

독일, 러시아·중국 의존도 너무 높았다

|

지난달 로베르트 하베크 경제·기후보호부 장관이 독일의 에너지 전환 진행 상황을 알리는 기자 회견을 연 모습. EPA=연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

그렇다면 유럽연합의 최대 강국 독일은 왜 이렇게 힘을 못 쓰고 있을까. 호황기에 '안주'한 탓이라는 분석이 가장 먼저 나온다. NYT는 "독일은 수십 년간 꾸준히 성장하며 호황을 누렸지만 교육과 디지털 전환, 각종 인프라 투자에 소홀해 신성장 동력을 찾지 못했다"고 지적했다. 한마디로 "잘나갈 때 숙제를 제대로 하지 않았다"(야스민 그뢰쉴 알리안츠 수석 이코노미스트)는 얘기다. 급격한 인구의 고령화와 정부에 만연한 관료주의도 발목을 잡고 있다. 이로 인해 지난 2년간 성장률이 G7(주요 7개국)과 유로존에서 최하위 수준을 기록했다는 설명이다. 독일 정부는 올해 경제성장률도 0.3%에 그칠 것으로 본다.

무엇보다 러시아와 중국에 대한 의존도가 너무 높아 지정학적 갈등의 타격을 크게 받은 탓이 크다. 독일은 전쟁으로 에너지값이 급등하자 석탄 발전소까지 돌려야 할 정도의 위기를 맞았다. 천연가스의 55%를 러시아에서 수입(EU 평균 40%)해온 탓이다. 미·중 갈등이 첨예해지며 대(對)중국 수출에 지나치게 기대온 수출 지향적인 경제 구조도 문제가 됐다. 월스트리트저널(WSJ)은 "독일의 제조업은 여전히 부진하다"며 "해외 주문은 다소 증가했지만, 내수시장 수요가 살아나지 않아 애를 먹고 있다"고 전했다.

독일뿐 아니다. 프랑스, 네덜란드와 같은 유럽 내 부국들도 흔들리고 있다. 블룸버그통신은 "프랑스 정부는 올해 성장률 전망치를 낮추고, 재정적자를 줄이기 위해 수백억 유로에 달하는 지출을 삭감할 것으로 보인다"며 이렇게 전했다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 올해 독일·네덜란드·오스트리아 등의 성장률은 모두 남유럽 4개국보다 낮을 것으로 보인다.

━

실업률 여전히 높고, 부채 부담도

|

지난달 17일(현지시간) 그리스 아테네에서 시위가 열린 모습. AP=연합뉴스 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

'유럽의 문제아' 처지에선 벗어났지만 그렇다고 남유럽 국가들이 마음 놓고 있을 상황은 아니다. 실업률은 감소했지만, 일자리의 질이 낮아져 시민의 불만이 상당하기 때문이다. 프랑스 일간 르몽드는 "남유럽 국가에서는 지난 10년간 실업률이 급격히 감소했지만, 쉽게 해고할 수 있는 임시직 비율이 치솟고 지역 격차도 매우 커졌다"고 지적했다.

부채 부담도 여전하다. 1인당 국내총생산(GDP)이 북부 유럽 국가들보다 낮다는 점도 고질적인 문제다. 지난달 그리스에서는 고물가와 저임금에 항의하는 24시간 총파업과 시위가 벌어졌다. NYT는 "일자리의 임금 상승률이 인플레이션을 따라가지 못하고 있다"며 "주요 부문에서 경쟁력과 생산성을 더욱 높여야 한다"고 주문했다.

궁극적으로는 유럽 내 많은 국가가 단일 화폐로 묶여있는 만큼 유로존의 고른 성장이 중요하다는 제언이 나온다. 파이낸셜타임스(FT)는 "현재 유로존에는 북부 유럽의 경제 회복과 남유럽 국가들의 지속 가능한 성장이 모두 필요하다"고 분석했다. 남유럽 경기가 좋다고 해도 "유로존 경제의 4분의 1을 차지하는 독일 경제가 취약하다면, 유로존 전체의 무역과 투자가 위축될 것이므로 남·북부 지역이 함께 머리를 맞대야 한다"는 얘기다.

임주리 기자 ohmaju@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 / '페이스북' 친구추가

▶ 넌 뉴스를 찾아봐? 난 뉴스가 찾아와!

ⓒ중앙일보(https://www.joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.