에스엠 이어 창작자 성과배분 갈등

상장 이후 투자손실…적자와 부채↑

경영 어려운데 뉴진스만 ‘승승장구’

모기업과 자회사 분리로 이해 상충

대립하면 손해 협조할수록 이익 커

내부통제 실패, 지배구조개선 필요

“의가 가장 중요하다. 군자가 용맹해도 의가 없으면 세상이 어지러워지고 소인이 용맹하지만 의가 없으면 도둑질을 하게 된다”(義之為上. 君子好勇而無義則亂, 小人好勇而無義則盜)

사마천(司馬遷)이 사기(史記) 중니제자열전(仲尼弟子列傳)에 소개한 공자(孔子)와 제자 자로(子路)의 대화 중 일부다. 능력이 있어도 사리 분별을 잘 해야 그 힘을 제대로 쓸 수 있다. 능력이 있어도 욕심만 가득하면 그 힘을 좋지 못한데 쓰기 쉽다. 군자, 즉 경영자라면 힘과 절제의 균형이 필요하다.

국내 최대 엔터테인먼트 회사인 하이브에 내분이 났다. 시가총액도 크지만 방탄소년단(BTS)과 세븐틴, 뉴진스, 르세라핌 등을 배출하며 케이 팝의 세계화를 이끈 회사여서 주식 시장은 물론 세간의 관심도 뜨겁다. 우리나라 음반기획사들이 훌륭한 아티스트는 키워냈지만 회사까지 세계 일류는 되지 못한 모습이다. 낯설지는 않다. 지난 해 에스엠이 그랬고 몇 년 전 와이지엔터테인먼트도 최대주주가 도덕적 논란에 휩싸이며 경영일선에서 물러났다. 팬들의 마음을 얻었는지는 모르겠지만 투자자들의 마음을 얻는 데는 부족한 모습이다.

대부분의 기업 관련 내부 분란은 사림이든 조직이든 지배구조 탓이다. 하이브는 주요 아티스트들을 자회사로 나눠 배치시켜 위험을 분산했다. 자회사 지분으로 성과급도 지급했다. 상장까지 내다봤다면 회사 돈 들이지 않을 성과배분 방법으로 설계한 듯하다. 주력 아티스트들을 분산한 것은 좋았는데 각 자회사 별로 핵심 아티스트에 대한 의존도가 높아졌다. 해당 아티스트를 키운 프로듀서나 자회사 대표들의 목소리가 커졌다. 모기업인 하이브의 자회사 지배력이 높아도 회사 경영을 좌우하는 아티스트와 프로듀서가 제 역량을 발휘하지 못하면 소용없다. 회사가 엉망이면 지배력이 무슨 소용일까?

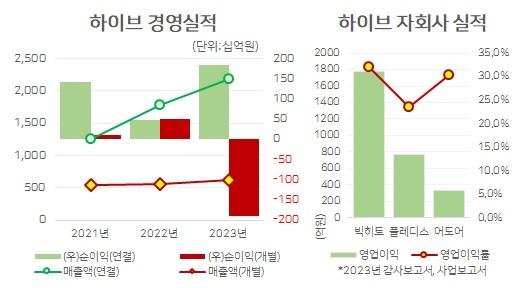

하이브의 주요 아티스트별 자회사는 BTS는 빅히트뮤직, 세븐틴은 플레디스엔터테인먼트, 지코는 케이오지엔터테인먼트, 뉴진스는 어도어다. 하이브는 자회사에 각종 솔루션을 제공하고 이들의 콘텐츠를 모아 팬에게 전달한다. 지난해 하이브 자회사 가운데 영업이익은 빅히트뮤직이 1776억원으로 가장 많고, 플레디스가 770억원, 그 다음이 어도어(335억원)이다. 매출액 대비 영업이익률은 빅히트뮤직 32.1%, 어도어 30.4%. 플레디스 23.5%의 순이다. 뉴진스는 올해 새 앨범 발표와 월드투어 공연이 예정돼 실적 성장 기대가 크다.

민 대표는 2021년 어도어 설립 당시 지분 10%를 받기로 했고 특별상여 명목으로 지분 5%을 추가로 얻는다. 뉴진스의 성공에 따른 특별보상으로 추가로 3%(측근 지분 포함시 5%)을 받게 된다. 비상장 회사 주식은 현금화가 어렵다. 하이브는 5년 후(2026년)부터 민 대표가 지분을 팔면 이를 사겠다는 조건(put back option)을 붙인다. 최근 2년간 영업이익의 13배를 주식매입 기준이 될 기업가치로 정했다. 어도어는 2023년에는 영업흑자를 냈지만 2022년에는 40억원의 영업적자를 봤다. 2년치 영업이익 평균치 13배의 20%면 767억원이다. 30배면 1770억원이다.

영업이익의 13배 높은 것일까 낮은 것일까? 최근 주가하락에도 불구하고 하이브의 지난해 주당순이익(EPS) 기준 주가수익비율(PER)은 44배에 달한다. 22배 수준인 JYP엔터와 에스엠 보다 훨씬 높다. 블랙핑크가 소속된 와이지엔터테인먼트는 13배에 불과하다. 증권사들의 올해 하이브 예상 EPS 평균은 6726원으로 현 주가는 PER 30배 수준이다. 뉴진스가 하이브에서 차지하는 비중을 생각하면 영업이익의 13배가 그리 후한 값은 아니라는 생각도 있을 수 있겠다.

|

하이브가 국내 음반기회사 최고의 가치를 인정(valuation)받고 있지만 사실 최근 경영 상황은 썩 좋지 않다. 상장과 유상증자로 모은 막대한 자금을 국내외 사업확장에 공격적으로 투자했지만 아직(?) 성과가 시원치 않다. 연결기준 경영실적을 보면 매출과 이익은 증가하고 있지만 현금흐름은 오히려 악화됐다. 2022년말 6800억원에 육박하던 현금성자산이 지난해 말에는 3600억원 수준으로 쪼그라들었다. 이 기간 유동자산도 2조1158억원에서 1조8887억원으로 줄었지만 유동부채는 8495억원에서 1조7722억원으로 2배 이상 급증했다. |

자회사를 제외한 하이브의 단독 재무제표 기준 경영실적은 더 심각하다. 금융자산 평가손실이 급증하며 지난해 1900억원이 넘는 적자를 기록했다. 보유한 유동자산(7164억원) 보다 갚아야 할 유동부채(1조910억원)이 더 많다. 가진 돈 보다 갚을 돈이 훨씬 더 많다는 뜻이다. 보유 현금도 1년 전(740억원)의 3분의 1수준인 270억원 뿐이다. 2022년 11월 5일 발행한 3587억원 규모의 전환사채권(CB) 보유자의 조기상환 요구도 올해 11월 5일부터 가능하다. CB의 주당 전환가격은 38만5230원으로 현재 주가 보다 75% 높다. 현금 상환 요구에 직면할 가능성이 크다.

보상 차원에서 지급한 자회사 주식들이 2026년부터 하이브를 상대로 풋백옵션을 행사하기 시작하면 막대한 현금이 필요할 수 있다. 돈으로 지분을 사주기 어려우면 자회사들의 기업공개(IPO)를 추진해야 한다. 한동안 말이 많았던 ‘알짜’ 자회사 물적분할 후 상장 문제다. 지분율이 낮아질 수록 하이브 주주는 그만큼 핵심 아티스트와의 거리가 멀어지게 된다. 이런 와중에 하이브가 민 대표의 요구대로 기업가치 산정기준을 두 배 이상 높여줄 리 만무하다.

민 대표는 하이브가 기업가치 산정기준 변경에 응하지 않자 이사회가 가진 뉴진스의 전속계약 해지권을 자신(대표이사)에 넘기라고 요구한 것으로 알려진다. 뉴진스는 어도어 소속의 유일한 아티스트다. 민 대표 지분은 불과 20%지만 전속계약 해지권을 가지면 사실상 경영권 전체를 확보하는 것과 다르지 않다. 하이브가 이번 사건을 민 대표의 어도어 경영권 탈취 시도라 명명한 이유로 보인다.

민 대표와 하이브의 입장은 크게 달라보이지만 사실 처지가 애매하다. 같이 있자니 불편하고 헤어지려니 아쉽다. 하이브는 민 대표의 동의 없이 어도어 주총을 열어 이사진을 해임하기 어렵다. 이사가 아닌 주주(지분율 3% 이상)가 강제로 주총을 열려면 법원의 허가가 필요하다. 설령 주총을 열어 민 대표를 해임한다고 해도 이후 뉴진스의 활동이 성공적일 지 알 수 없다. 민 대표는 5년 근속 요건이 충족되는 2026년 이전 회사를 떠나면 풋백옵션을 행사할 수 없다. 뉴진스와 어도어의 계약이 해지돼도 풋백옵션을 사실상 무용지물이다. 하이브 그늘을 벗어나도 뉴진스가 성공을 거둘 수 있을 지는 민 대표에게도 미지의 영역이다. 어려워지는 것보다는 불편한 게 낫다. 헤어져 잃을 게 많다면 함께 해서 적게라도 얻는 게 낫지 않을까?

뉴진스의 팬들은 새 앨범 활동도 성공하기를 빈다. 하이브 주주들은 이번 사태가 기업가치에 미치는 영향이 제한적이기를 기대한다. 아티스트를 성공시키는 데 탁월한 능력을 가진 프로듀서나 제작자라고 해도 회사 경영에까지 통달하기는 어렵다. 경영자와 창작자의 분리가 애매한 엔터주를 둘러싼 논란이 계속되는 이유일 지도 모른다. 어느 한 분야에서 혜안을 가질 정도면 스스로를 돌아볼 정도의 안목도 가졌을 가능성이 크다.

대한민국 경제를 지탱해 온 제조업이 위기를 맞이했다는 진단이 많다. 케이 팝(K-POP)을 필두로 한 우리 문화산업이 새로운 유망 분야가 될 것이란 기대가 크다. 일각에서는 아이돌(Idol) 중심의 케이 팝 콘텐츠의 한계를 지적하는 목소리도 나온다. 예술과 문화에서는 자유로움과 다양성이 중요한데 만들어진 틀에서 아티스트와 콘텐츠를 만들고 키우는 기획사 시스템이 지속가능할 지에 대한 걱정이다. 시스템을 결정하는 것은 경영이다. 창업자의 성공 공식에서 벗어나야 창의력과 다양성이 보장된다. 케이 컬쳐(K-Culture)의 번영을 위해서도, 증시의 새로운 동력을 위해서도 엔터테인먼트 기업들의 경영 혁신이 필요해 보인다.

kyhong@heraldcorp.com

Copyright ⓒ 헤럴드경제 All Rights Reserved.

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.