|

노후 안전판 퇴직연금을 중도인출해서 집을 사는 근로자가 늘고 있다. [중앙포토] |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

아파트 청약을 준비하는 회사원 강모(44)씨는 최근 퇴직연금을 중도인출하는 방법을 회사 담당자에 문의했다. 분양가가 9억원이 넘으면 중도금대출이 나오지 않다보니 가용자금을 최대한 끌어써야 해서다. 그는 퇴직연금이 현재 DB(확정급여)형이지만 DC(확정기여형)형으로 바꾸면 전액 중도인출이 가능하다는 답을 받았다. 그는 “노후 준비용 자금이 줄어드는 것은 아쉽지만 내집 마련이 급하다보니 어쩔 수 없다”고 말했다.

노후안전판 퇴직연금이 부동산 시장에 흔들리고 있다. 주택 구입을 이유로 한 퇴직연금 중도인출이 급증해서다.

━

퇴직연금 중도인출자 32.7% 늘어

9일 통계청에 따르면 2018년 상반기 퇴직연금 중도인출 인원은 3만4942명으로 2017년 상반기(2만6323명)보다 32.7% 늘었다. 중도인출한 금액도 같은 기간 8163억원에서 1조1793억원으로 44.5% 증가했다.

퇴직연금 중도인출은 DC형과 개인형퇴직연금(IRP)에 한해 가능한데, 법정사유에 해당해야 한다. 무주택자인 근로자가 주택을 구입하거나 전세보증금을 부담할 경우, 본인 또는 가족이 6개월 이상 요양을 필요로 하는 경우, 근로자가 개인회생·파산한 경우 등이다.

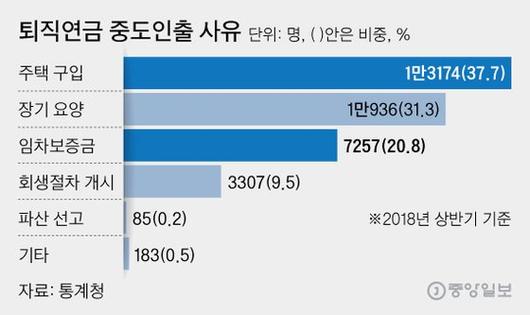

통계청에 따르면 중도인출의 가장 큰 사유는 주택구입이다. 지난해 상반기 중도인출자 중 37.7%(1만3174명)가 이에 해당했다. 이어 장기요양(31.3%), 임차보증금(20.8%) 순이다.

연령별로는 20대는 임차보증금 마련을 위해, 30대와 40대 초반은 주택구입, 40대 후반 이상은 장기요양 때문에 주로 중도인출을 선택했다. 특히 35~39세 근로자 중 주택구입을 위해 퇴직연금을 헐어 쓴 경우가 많았다(3982명).

|

퇴직연금 중도인출 사유, 그래픽=김영희 02@joongang.co.kr |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

뛰는 집값, 기는 퇴직연금 수익률

지난해 상반기는 서울 아파트를 중심으로 부동산 시장이 과열 양상을 보였던 때다. 동시에 2017년 8·2 부동산 대책으로 투기과열지구 담보인정비율(LTV)을 60%에서 40%로 낮추는 등 정부가 대출규제를 강화한 이후다. 집값은 뛰는데 금융권 대출은 막히다보니 퇴직연금에 눈 돌린 무주택 근로자가 많았던 셈이다.

보잘 것 없는 퇴직연금 수익률 역시 중도인출을 부추기는 이유다. 지난해 퇴직연금 수익률은 1.01%로 소비자물가 상승률(1.5%)에도 못 미쳤다. 지난해 수도권 아파트값 상승률이 3.6%, 서울은 8%(한국감정원 통계)였던 것과 비교하면 한참 낮은 수준이다. 저조한 수익률로 퇴직연금을 굴리느니, 아파트에 투자하는 것이 합리적인 선택일 수 있다.

━

중도인출 금지가 답?

퇴직연금이 노후생활 안정을 위한 보루라는 점에서 볼 때, 중도인출이 늘어나는 것은 바람직하지 않다. 이 때문에 학계에서는 중도인출 사유를 더 엄격히 제한하거나, 중도인출 시 붙는 세금을 크게 늘려야 한다는 지적이 꾸준히 제기돼왔다. 호주에서는 주택압류, 의료비, 중병 같은 극히 제한된 사유에 한해 중도인출을 허용한다. 영국은 55세 이전 중도인출은 건강 상태가 악화돼 남은 생존기간이 1년 미만인 경우에 허용하고, 그밖의 사유에 대해선 매우 무거운 세금을 매긴다.

하지만 홍원구 자본시장연구원 연구위원은 한국 근로자의 내집 마련 욕구를 고려할 때 주택구입용 중도인출을 무조건 막는 것은 현실적인 해법은 아니라고 지적했다. 그는 “추가과세나 중도인출 금지는 근로자의 퇴직연금제도 자체에 대한 불만으로 이어질 수 있다”며 “연금으로 받는 경우 지금보다 세금을 더 낮춰주는 식의 유인책을 고려할만 하다”고 말했다.

한애란 기자 aeyani@joongang.co.kr

▶ 중앙일보 '홈페이지' / '페이스북' 친구추가

▶ 이슈를 쉽게 정리해주는 '썰리'

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.