|

코오롱생명과학이 13일 오후 3시 서울 JK비즈니스 센터에서 인보사 투여 환자 10여명을 대상으로 환자 간담회를 진행했다. /코오롱생명과학 제공 |

13~14일 양일간 진행된 '소통 간담회'에 참석한 환자는 20여 명에 불과

[더팩트ㅣ정소양 기자] 코오롱생명과학이 인보사를 투여받은 환자들을 대상으로 두 차례 소통 자리를 가졌지만 20여 명밖에 참석 못했다. 인보사를 투여한 환자는 3707명에 이르지만 개인정보호법과 의료법 등 때문에 환자 모집에 어려움을 겪고 있다.

코오롱생명과학은 지난 13일 서울 JK비즈니스 센터에서 1차 '소통 간담회'를, 14일에는 특정 병원 협업을 통해 2차 '소통 간담회'를 열었으며, 간담회는 약 2시간 반 동안 진행됐다. 이는 지난달 밝힌 인보사 투여 환자 종합대책안의 후속 조치의 일환이다.

그러나 코오롱생명과학이 보다 많은 인보사 투여 환자와 소통하기 위해서는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.

코오롱생명과학 관계자는 14일 <더팩트>와의 통화에서 "홈페이지와 콜센터 이외에 환자들과의 적극적인 소통창구를 늘리기 위해 전사차원으로 노력할 계획"이라면서도 "개인정보보호법 위반 등의 문제로 환자 정보 수집에 어려움을 겪고 있다"고 말했다.

실제로 코오롱생명과학은 콜센터와 개별 병원의 협조를 통해 개인정보를 동의한 전국 환자 중 간담회 참석 의사를 밝힌 환자들을 대상으로 간담회를 진행했지만, 이틀간 진행된 간담회에 참석한 인보사 투여 환자는 약 20여 명에 불과했다. 전국적으로도 현재까지 회사 측에 개인정보 활용을 동의한 환자는 약 100여 명뿐이다. 이는 15년 장기추적조사에 등록한 환자(2170명)와 비교하면 매우 적은 숫자이다.

환자와의 소통을 위해 코오롱생명과학 측은 식약처에 환자 정보를 활용할 수 있는지에 대해 문의를 했지만 아직 답변을 기다리고 있는 상황인 것으로 알려졌다.

|

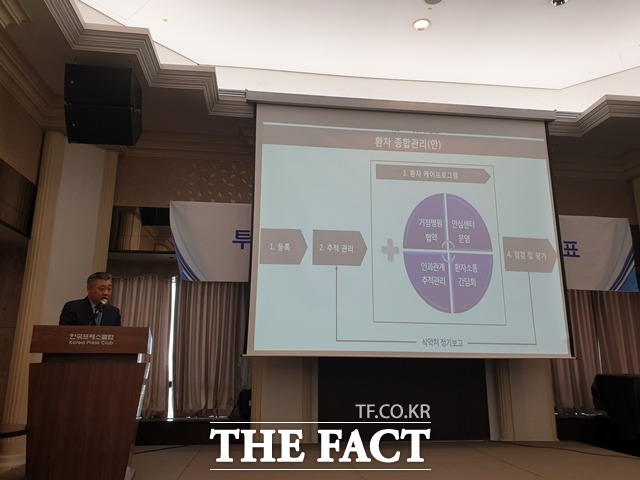

사지난 7월 4일 유수현 코오롱생명과학 상무가 인보사 투약 환자 안전관리 종합 대책 발표 대책안을 발표하고 있는 모습. /정소양 기자 |

특히, 코오롱생명과학 측에서는 적극적인 홍보 및 모집에도 부담을 느낄 것으로 보인다. 모집을 하는 모습이 자칫 부정적으로 비춰질 수도 있기 때문이다.

이에 코오롱생명과학은 현재 개별 병원에 협조를 요청하며 투여 환자들과의 소통을 이뤄나가는 방식을 택하고 있다. 그러나 이마저도 많은 어려움이 따를 것으로 예상된다.

전국적으로 800~1000여 개의 병원 중 인보사 투여 환자가 많은 곳은 약 20~30명에 불과하다. 더욱이 환자 개인정보 제공은 의무가 아니다. 또한 병원들이 협조한다 해도 환자 본인과 연락해 동의를 받지 못하면 이들의 정보를 줄 수 없기 때문이다.

일각에서는 불안해하는 환자들이 정보를 얻고 소통할 수 있는 장을 마련하기 위해 정부 차원에서 나서야 하는 것이 아니냐는 주장도 제기됐다.

업계의 한 관계자는 "코오롱생명과학이 전국에 있는 병원을 돌아다니면서 협조 요청을 하고 소통 간담회를 갖기에는 물리적으로 어려움이 있을 것으로 생각된다"며 "환자들도 소통하는 자리를 원하는 것으로 안다. 인보사 투약 환자들이 장기추적조사 등록을 식약처에 하고 있는 만큼 정부 차원에서도 이에 대해 고심할 필요는 있어 보인다"고 말했다.

한편, 1,2차 소통 간담회에서 유수현 코오롱생명과학 상무는 환자들에게 사과 인사를 전하고 인보사 작용기전과, 그동안 허가 취소 진행 경과를 설명했다. 유수현 상무는 "인보사 사태에 대한 사과 인사를 드리며, 그동안 경과에 대한 설명과 애로사항 경청 그리고 해결방안을 위한 환자분들의 다양한 의견을 듣고자 이 자리를 마련했다"며 "환자들의 건강과 불안감 해소를 위해 최선을 다 할 것을 약속하겠다"고 밝혔다.

코오롱생명과학 관계자는 "환자들의 애로사항을 최대한 경청해 환자들의 건강과 불안을 해소시키기 위해 최선을 다할 계획이다"며 "오는 9월부터는 전국적인 단위의 간담회로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

jsy@tf.co.kr