|

김정섭 세종연구소 부소장. 사진 김정섭 제공 |

“강대국은 항상 세력 균형의 관점에서 지정학적 사고를 한다. 친구와 적을 고정시키지 않는다. 그런데 한국 외교에는 지정학적 사고의 전통이 미약하다. 강대국의 세력권이 부딪히는 지정학적 중간국인 한국이 지정학적 사고력이 떨어진다는 것은 큰 문제다.”

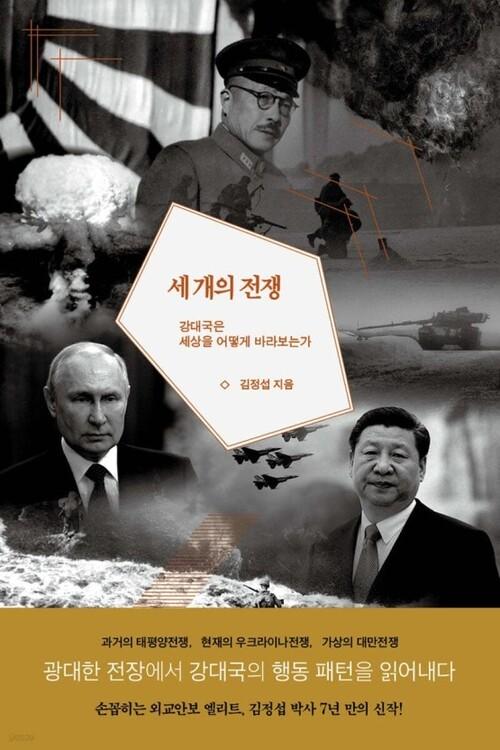

김정섭(55) 세종연구소 부소장은 최근 펴낸 ‘세 개의 전쟁-강대국은 세상을 어떻게 바라보는가’(프시케의 숲)에서 “전지적 강대국 시점”을 지겨울 정도로 거듭 강조한다. ‘강대국도 아닌 우리가 왜?’라는 질문이 나올 법하다.

김 부소장은 “지금은 신냉전이 아니라 지정학적 경쟁과 대결의 시대”라며 “신냉전의 프레임에서 벗어나는 것이 혼돈의 시대를 헤쳐나가는 우리 외교의 출발점”이라고 단언한다. “현재의 미-중 경쟁은 단일 시스템 내에서의 경쟁”, 곧 “패권경쟁, 세력권 경쟁”이어서 “두 개의 시스템이 존재론적 위협을 걸고 대립한 미-소 냉전”과 본질적으로 다르다는 것이다.

태평양·우크라이나·대만 전쟁 분석

친구·적 고정 않는 강대국 시점 강조

윤 정부의 냉전적 인식·접근 우려

“지정학적 중간국 ‘가치외교’는 사치”

노무현·박근혜 정부 때 NSC 등 근무

“세력균형·지정학적 감각 필요한 지금

도전·위협 우선순위 정확히 정해야”

김정섭 부소장은 지난 22일 한겨레와 인터뷰에서 “윤석열 정부의 냉전적 인식·접근”을 걱정했다. “너무 한쪽 진영에 서서 인도·태평양전략이라는 미국적 틀로만 생각한다”는 것이다. 그는 “전형적인 지정학적 중간국인 한국에 이른바 ‘가치외교’는 사치”라고 거듭 강조했다. 미-중, 미-러 관계를 ‘민주 대 독재’의 프레임으로 설명하는 조 바이든 미국 행정부의 가치외교를 ‘절대선’으로 여기는 듯한 윤석열 정부의 외교 노선을 염두에 둔 지적으로 읽힌다.

“국제 정치를 옳고 그름의 문제로 보거나 전쟁과 폭력을 규범적 일탈로 해석하는 것은 다분히 국내 정치적 관점의 연장이다. 강대국은 자신의 핵심 이익이 침해받는다고 생각할 때 국제 규범에 절대 구속받지 않는다. 갈등이 폭발하면 유엔은 마비되고, 국제법은 존중되지 않으며, 냉혹한 지정학 논리가 모든 걸 압도한다.” 요컨대 ‘전쟁과 평화’는 윤리보다 생존의 문제라는 얘기다.

김 부소장은 “외교·안보 정책 현장의 경험”과 “학문적 성찰”을 겸비한 국제관계 전문가다. 서울대 정치학과를 졸업한 1993년 행정고시를 거쳐 국방부에 터를 잡았다. 2020년 6월30일 국방부 기획조정실장으로 퇴직할 때까지 27년간 대한민국 정부의 외교·안보 분야 전문 공무원으로 일했다. 그 사이에 미국 하버드대 케네디스쿨에서 국제 안보 분야 정책학 석사, 영국 옥스퍼드대 국제관계학 박사학위를 받았다. 노무현·박근혜 정부 땐 청와대 국가안보회의(NSC)·국가안보실에서 외교·안보 사안을 종합적으로 다루는 역량을 길렀다. 그가 권하는 ‘전지적 강대국 시점’을 가벼이 내칠 수 없는 까닭이다.

|

김정섭 세종연구소 부소장이 최근 펴낸 ‘세 개의 전쟁-강대국은 세상을 어떻게 바라보는가’. 사진 김정섭 제공 |

그가 책에서 다룬 ‘세 개의 전쟁’은 2차 세계대전기 “태평양전쟁”, 2022년 2월 이후 2년 넘게 끝나지 않는 “우크라이나전쟁”, 미래에 있을지 모를 “대만전쟁”이다. 그는 이 세 전쟁의 당사자를 순서대로 미-일, 미-러, 미-중이라 꼽는다. 그가 보기에 ‘세 전쟁’ 모두 “강대국 간 세력권 충돌이 갈등의 핵심이며, 이익선을 다시 그으려 폭력이 동원된 사례”다. 무엇보다 “한반도를 둘러싼 4대 강국이 핵심 주역”인데, 특히 한국의 유일 동맹국인 미국은 셋 모두의 당사자다. 그가 “세 전쟁을 통해 강대국 정치의 민낯을 이해한다는 것은 대한민국 외교·안보를 생각하는데도 결정적인 도움을 주리라 생각한다”고 밝힌 까닭이다.

일본의 진주만 폭격으로 시작된 ‘태평양전쟁’에서 그는 “미래가 암울하다고 여겨질 때 자살에 가까운 선택이 내려질 수 있다”는 ‘역사의 교훈’을 읽는다. 한국이 북한을 대할 때 잊지 말아야 할 이야기다. 그는 ‘우크라이나전쟁’을 “강대국이 자신의 핵심 국익과 지위가 손상될 때 어떤 행동까지 할 수 있는지를 적나라하게 보여주는 사례”라 여긴다. 그는 ‘우크라이나전쟁’에 대한 인식·대응이 ‘서방진영’(Global West)-‘중·러 진영’(Global East)-‘남반구’(Global South)로 나뉜다며 “침략전쟁이자 패권전쟁, 물리적 전쟁이자 담론 전쟁”이라 규정한다. 한국사회를 포함한 서방 주류의 독법과 초점이 다르다. 그러곤 “‘전후 유라시아의 질서를 어떻게 그릴 것인가?’를 둘러싼 미·중·러·유럽의 선택에 따라 국제질서의 미래가 크게 달라질 것”이라 짚는다. ‘옳고 그름’이 아니라 지정학이 핵심이라는 지적이다.

|

김정섭 세종연구소 부소장. 사진 김정섭 제공 |

그가 ‘대만전쟁’을 다룬 건 “전쟁이 불가피하다거나 가능성이 크다고 판단하기 때문은 아니다.” 그보다는 “중국이 강대국의 열망을 꺾지 않는 한, 미국이 패권을 순순히 내려놓지 않는 한, 대만해협의 평화와 안정은 결코 장담할 수 없다”는 점에서 “대만 문제가 미-중 전략경쟁의 최종 시험대가 될 무대”라 보기 때문이다.

그는 ‘민주주의 미국 대 권위주의 중국’이라는 ‘신냉전 프레임’을, “자기충족적 덫”의 위험이 있다며 멀리 하라 권한다. 다만 그는 “지금 동북아 세력균형 변화의 진원지는 중국”이라며 “우리 외교의 기본 방향성을 친서방으로 설정하는 것은 불가피하다”고 짚는다. 중국이 동아시아를 압도하지 못하도록 “중국 견제 균형 외교”가 필요한데, “결국엔 중국과 함께 살아야 한다는 현실 인식”에 따라 독일·인도·호주·일본 등과 소통·연대하는 “중견국 다자외교”를 활성화하며 “연성 균형”을 추구해야 한다고 강조한다. 그래야 “우리 외교의 전략적 자율성을 강화하고 미-중으로부터 오는 압력도 분산시킬 수 있다”는 것이다. 대 러시아 외교전략 또한 큰 틀에서 다르지 않다. 그는 “예민한 지정학적 감각과 능숙한 세력균형 외교가 그 어느 때보다 요구되는 시기”라며 “도전과 위협의 우선순위를 정확히 설정하되 균형감각과 신중함을 갖추는 것”이 “대한민국이 지향해야 할 대외 전략의 요체”라고 결론지었다.

이제훈 선임기자 nomad@hani.co.kr

▶▶권력에 타협하지 않는 언론, 한겨레 [후원하기]

▶▶한겨레 뉴스레터 모아보기▶▶[기획] 누구나 한번은 1인가구가 된다

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.