출생환경 달라 ‘세금정책’ 극과 극

바이든 “부유층 감세 낙수효과 없다… 소득 40만달러 이상 가구 감세 폐지”

트럼프 “무상복지 확대는 매표행위… 추가 감세로 새로운 ‘트럼프식 호황’”

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“대기업과 부유한 사람은 ‘정당한 몫(세금)’을 내야 한다.”(조 바이든 미국 대통령)

“전 계층에 대규모 감세를 하겠다.”(도널드 트럼프 전 미국 대통령)

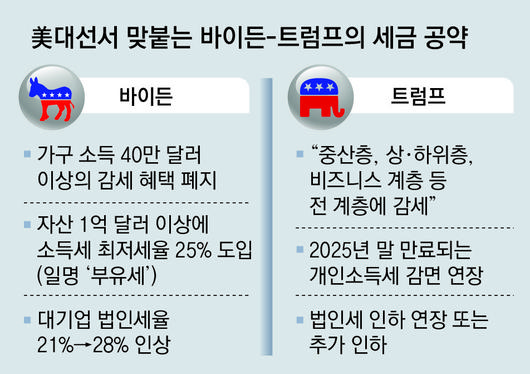

11월 미국 대선에서 맞붙을 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령의 세금정책이 극명한 대조를 보이고 있다. 트럼프 전 대통령은 집권 1기 당시 도입한 감세 조치를 더 적극적으로 추진해 경기를 부양하겠다는 입장이다. 바이든 대통령은 부유층과 대기업의 세금을 올려 서민을 지원하겠다고 맞섰다.

미 최대 도시 뉴욕의 부동산 재벌 출신인 트럼프 전 대통령과 펜실베이니아주 탄광촌 스크랜턴의 노동자 가정에서 태어난 바이든 대통령은 세금을 보는 세계관 자체가 다르다. 트럼프 전 대통령은 과도한 세금이 기업 활동을 저해할 뿐만 아니라 ‘부자 증세’로 학자금 대출 탕감 같은 무상복지를 펴는 것은 ‘매표 행위’라고 비판한다. 바이든 대통령은 감세론자가 주장하는 ‘낙수효과(Trickle-down effect)’, 즉 부유층의 소득 증대가 소비 및 투자 확대로 이어져 경제 전반의 활력을 늘린다는 주장은 허구라고 반박한다.

● 트럼프 ‘감세’ vs 바이든 ‘증세’

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

트럼프 전 대통령은 11일 대선 유세에서 “바이든의 세금 인상 정책을 대신해 중산층, 상위층, 하위층, 비즈니스 계층에 대규모 감세를 하겠다”며 전 계층에 대한 감세를 선언했다.

그는 집권 첫해인 2017년 법인세율을 35%에서 21%로 낮추고, 유산세(Estate Tax·한국의 상속세 형태) 감면 등 여러 감세 정책을 시행했다. 이것이 팬데믹 이전인 2018, 2019년 미 경제가 호조를 보이는 데 기여했다고 주장하며 주요 치적으로 꼽는다. 2025년 말 만료되는 개인 소득세 감면 정책도 연장할 뜻을 밝혔다.

트럼프 전 대통령은 올 2월 유세에서도 “이전에 본 적 없는 추가 감세를 하겠다”며 새로운 ‘트럼프식 호황’을 볼 수 있을 것이라고 주장했다.

바이든 대통령은 트럼프 전 대통령이 낮춘 법인세율을 다시 28%로 올리고, 자산 1억 달러(약 1300억 원) 이상의 부유층에 소득세 최저세율 25%를 적용하는 일종의 ‘부유세’를 도입할 뜻을 수차례 밝혔다.

그는 3월 국정연설에서 “억만장자들이 연방정부에 내는 세율이 대다수 미국인보다 훨씬 낮은 8.2%에 그친다. 이를 25%로 높이겠다”며 “억만장자가 교사, 청소부, 간호사보다 낮은 세율을 적용받아선 안 된다”고 부유세 도입 의지를 강조했다.

유세 때마다 트럼프 전 대통령의 사저가 플로리다주 대저택 마러라고 리조트임을 겨냥해 “나는 마러라고가 아닌 스크랜턴의 눈으로 경제를 본다”고 외친다.

● 이코노미스트 “둘 중 누가 돼도 정부부채 ↑”

두 사람은 상대방의 세금정책을 강하게 비판한다. 트럼프 전 대통령은 부자 증세로 학자금 대출 탕감 같은 현금복지 정책을 추진하는 것은 ‘매표 행위’라며 바이든 대통령을 비판했다. 현금복지는 도덕적 해이를 불러 국가 전체의 생산성을 떨어뜨린다는 게 그의 지적이다.

바이든 대통령은 낙수 효과가 없을뿐더러 트럼프 전 대통령이 부자이기 때문에 부유층 위주의 감세를 추진하는 것이라고 공격한다. 지난달 16일 고향 스크랜턴 유세에서도 “트럼프는 부자가 되는 가장 좋은 방법이 상속이라는 걸 배웠다”고 날을 세웠다.

영국 주간지 이코노미스트는 “감세를 주장하는 트럼프, 사회복지 정책을 강화하겠다는 바이든 누가 대선에서 승리해도 부채가 늘어날 것”으로 우려했다. 특히 두 사람 모두 연방정부 지출의 절반을 차지하는 노인과 장애인 대상 공공 의료보험 지출을 줄이는 방법을 고민하지 않는다는 점을 문제 삼았다. 이코노미스트는 “노인 의료보험 및 연금 지출을 해결하지 못하면 35조 달러(약 4경8000조 원)에 달하는 미 재정적자를 해결할 수 없다”고 진단했다.

하정민 기자 dew@donga.com

이지윤 기자 asap@donga.com

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지

이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.

기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.

언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.